【1】 飛鳥宮の北辺地域 -最近の発掘調査から-

(09.2.20.発行 Vol.44に掲載)

橿原考古学研究所は飛鳥宮の北方で、石組東西溝や掘立柱建物・バラス敷を確認したと発表しました。平成18年には、今回の調査地の西方で幅2mちかくの石組東西溝を確認しており、この溝より北側では顕著な遺構が確認できなかったことから、この石組溝が飛鳥宮の北限である可能性が指摘されていました。今回の調査では、この石組溝の延長部とそのすぐ南に想定される北面大垣が確認されることが予想されていたのです。

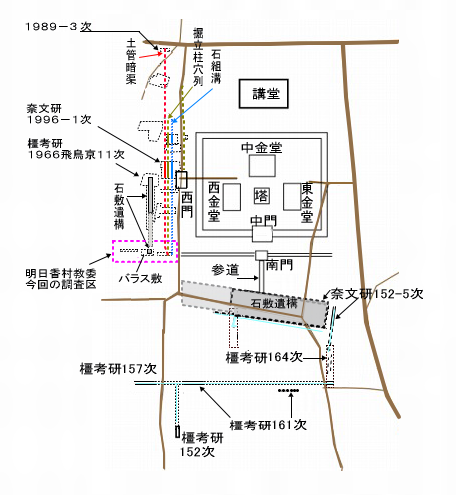

飛鳥京跡第161次発掘調査関連参考図 |

しかし、石組溝は今回の調査地の西70mまでは直線で確認できるものの、今回の調査地では確認出来ず、その推定地には南に庇をもつ大型建物が建てられていました。石組溝は途中で屈曲、あるいは直線ではなく大きく振れていくのかもしれません。

これまで幅2mちかい石組溝は、飛鳥宮の東方(現天理教敷地内)で南北溝、エビノコ郭の南辺で東西溝(斉明朝)が確認されています。これらは飛鳥宮を取り巻くように配置された基幹水路と推定されています。エビノコ郭南側の石組み溝は斉明朝のもので、天武朝には埋められ、エビノコ郭が造営されています。よって、天武朝の飛鳥宮は東と北を石組溝、南は唯称寺川、西を飛鳥川に囲まれた範囲が飛鳥宮であったと考えられます。つまり石組東西溝はやはり北限遺構の一部と理解できます。ただし、東面大垣と石組南北溝との間は18mもの距離があり、その間には南北道路などが推定されています。このことを考えると、石組東西溝のすぐ南に接して北面大垣があるのではなく、やや距離をもって北面大垣が存在したのかもしれません。つまり今回の調査地の南側に北面大垣を想定することも可能なのではないでしょうか。

では、今回見つかった掘立柱建物はどのような性格なのでしょうか?残念ながら、建物の性格を特定する資料はありません。飛鳥宮内郭の北方には各種の官衙群が展開していたことは確認されています。さらに飛鳥宮東方の成果をみると大垣の外側にも宮外官衙が展開していたことも間違いありません。今回の建物も宮外北辺官衙の一部の可能性もあります。

いずれにしても、今後の調査によって、北面大垣の位置の確定と石組東西溝の経路の確定が最重要課題となります。ただし、石組溝については、これだけの規模を有するものなので、レーダー探査など最新の機器を使用すれば、発掘をしなくてもある程度の確認はできるのではないでしょうか。

参考:橿原考古学研究所 飛鳥京跡第161次調査 現地説明会資料

(飛鳥京跡第161次発掘調査関連参考図は、事務局が作成・付加させていただきました。m(__)m)

【2】 飛鳥の渡来人と古代檜隈 -檜前遺跡群の調査成果から-

(09.11.13.発行 Vol.66に掲載)

明日香村教育委員会は檜前遺跡群の調査で、渡来人の住居である大壁遺構と掘立柱建物群が見つかったと発表しました。遺跡は檜隈寺のある尾根と、谷を隔てたひとつ隣の尾根上です。昨年も同じ尾根上で、7世紀後半を中心とした掘立柱建物群が見つかっており、少なくとも3時期の変遷がみられました。これらの建物は、檜隈寺の金堂や講堂の造営時期と重なるものの、瓦はあまり見つかっておらず、寺からも谷を隔てていることから、直接、寺院に付属する施設ではなく、檜隈寺の造営に関わった東漢氏の居住地として理解されました。

参考:檜前遺跡群(明日香村の文化財(12)2008.9)

今回の調査は、その尾根のさらに先端部にあたり、同時期の掘立柱建物群や、さらに古い時期の大壁遺構が見つかりました。飛鳥時代の掘立柱建物は7棟見つかっていますが、この中には、三面に庇をもつ建物もあります。この庇付建物は、残りがよくありませんが、もう一面にも庇が推定され、四面庇建物であった可能性があります。地形的に一番広い場所にあり、四面庇建物であることから、この地域の中心的な建物と考えられます。

一方、大壁遺構は一辺7m以上×19mのL字形の溝です。この溝の中に25~60cm間隔で柱を立てています。この柱を塗り込めるように壁土を塗った、壁立ちの大壁建物と考えられます。今回の調査区の中では、残念ながらL字形の溝しか確認されておらず、その規模も大型であることから、大壁建物ではなく、大壁構造の塀、あるいは東北の城柵にどにみられる材木塀の可能性もありますが、区画塀の位置が不自然な場所にあることや、東北地域との関連性が今のところみられないことから、檜隈という地域性も考慮して、渡来人にかかわる大壁建物の可能性が高いと思います。このような大壁遺構は奈良県内では、高取町や御所市などでも確認されており、特に、檜前遺跡群に近いところでは、ホラント遺跡や観覚寺遺跡・清水谷遺跡で数多く見つかっています。

では、これらの成果はどのような意味をもつのでしょうか。特に、3つの点が指摘できると思います。

①大壁遺構の発見

古代檜隈地域は、史料によると渡来系氏族である東漢氏の居住地とされてきました。その中でも檜隈寺のある地域が古代檜隈の中心地であったことは間違いありません。これまでこの檜隈中心地では、瓦積基壇をもつ檜隈寺しか、渡来系氏族を伺わせる遺跡はありませんでした。これに対して、檜隈縁辺部にあたる高取町の観覚寺遺跡や清水谷遺跡などで大壁遺構やオンドル遺構が確認されており、渡来系氏族との関係が注目されていました。この状況を解釈するには2通りの推定が成り立ちます。まずA案としては、檜隈中心部の渡来系氏族は中央の朝廷と密接な関係があることから、日本的な建築様式をいち早く取り入れていたのに対して、檜隈周縁部では中央との関係がまだ薄いことから、故郷での建築様式を固持していたという考え方です。B案は、檜隈中心部では古くに渡来していた人々が居住しており、長く日本に住んでいることから、日本的な生活様式に変化したのに対して、周縁部ではまだ新しく渡来した人々で、故郷の生活様式を色濃く残しているという考え方です。このような中、今回7世紀前半から中頃の大壁遺構が確認されました。さらに檜隈寺のすぐ北西部では、奈良文化財研究所の調査でL字形カマドをもつ竪穴遺構が見つかっており、いずれも渡来系色の強い遺構です。このように考えると、7世紀前半~中頃までは、渡来系色の強い遺跡が展開していたことがわかります。

②大壁遺構から掘立柱遺構へ

今回の調査では、大壁遺構の内側にのみ、掘立柱遺構が密集していました。調査当時、同時期の可能性も考えましたが、両者があまりに接近していることから、時期的に前後があると考えられます。このことは出土土器から、大壁遺構は7世紀中頃に廃絶していることがわかり、掘立柱建物は7世紀後半と考えられました。つまり7世紀前半に建てられ、中頃に廃絶した大壁遺構を、7世紀後半に掘立柱建物に建て替えたと推定できるのです。7世紀中頃を境に、異国風の建築様式から日本風建築様式に変化したと考えられます。ただし、建て替えの時期が7世紀中頃のいつなのかは、まだ検討が必要です。この検討によって、建て替えの契機が何に求められるのかの解釈が変わるからです。今のところ、大壁遺構はひとつしか確認されていませんが、周辺は削平が激しいことから、まだ複数の大壁遺構かあった可能性は残されています。これらの建て替えの存在が確認されたことは、先のA案を補強する点でもあります。

③掘立柱建物群の展開

7世紀後半には掘立柱建物群が見つかっています。昨年の調査地は尾根のやや狭い所でしたが、今回の調査地は広い平坦面がみられます。つまりこちらの方が立地的に優れていた地形であるといえます。さらに今回は三面庇建物(四面庇建物の可能性が高い)もあることから、遺跡の中心はこちらの方で、この建物が中心建物といえます。ここでも瓦の出土は少ないことから、寺院に付属する建物ではなく、この地に居住していた人物の居宅とみられます。さらに、先の大壁遺構を建て替えていることや、檜隈という地域を考えると、東漢氏の中でも中心的な氏族の存在が浮かびあがります。谷を挟んで同時期の檜隈寺の伽藍が隣に建立されている点も、これを補強します。

この時期、檜隈寺の伽藍及び関連施設の建ち並んだ尾根筋と、これら寺院の建立に関わった東漢氏の居宅が建つ尾根が並んでいる景観が復原出来ます。このような寺院と居宅のセットは、斑鳩寺と斑鳩宮、百済大寺と百済大宮などにもみられる関係で、今後は氏族レベルでも、このような関係を考える必要性がでてきました。

【3】 飛鳥の古代寺院とその工房 -檜隈寺跡の調査成果から-

(10.2.19.発行 Vol.74に掲載)

平成20年度に国営飛鳥歴史公園キトラ公園周辺地区の整備に伴う檜隈寺跡の発掘調査で工房が見つかりました。檜隈寺は東漢氏の造営した氏寺で、古代檜隈の中心地に建てられています。7世紀後半には金堂と西門の建立が始まり、7世紀末頃に講堂・塔が造営されます。その後、奈良時代から平安時代まで、修理をしながら、その伽藍が聳えていました。

この檜隈寺の中心伽藍から北西へ約140m離れた、尾根の斜面地で隈寺にかかわる工房が発見されました。それは尾根上から一段下がったところを整地して平坦面をつくりだし、ここで操業しています。この整地層には何層にも炭の層があり、大量の土器や瓦も含まれていました。ここで見つかった遺構は柱穴や土坑、そして焼成土坑があります。土坑は上層に黒褐色粘質土、下層に炭がいっぱい溜まっていました。ここから出土した遺物には羽口(通風のための筒)や鉄滓(溶けた鉄の屑)、鉄片、鍛造剥片(打ち叩いた鉄の破片)などがありました。これらのことからこの土坑では鉄製品を作っていたことが推測されますが、残念なから製品の特定までは至っていません。一方、焼成土坑は長方形の形態をしていますが、中からは炭しか出土せず、他に遺物がありません。製品を作っていた土坑と いうよりは、炭窯だったのかもしれません。

今回の調査では、他に鉄器・銅製品、るつぼ、砥石なども出土しています。また、出土した土器や瓦からは、この工房は7世紀後半から8世紀後半の操業と考えられます。

では、今回の工房跡はどのような性格だったのでしょうか。檜隈寺の中心伽藍からすぐ近くにあり、瓦や硯なども出土することや、7世紀後半から8世紀後半という檜隈寺の造営や改修にかかわる時期であることから、檜隈寺付属の工房であったことは間違いありません。ただし、鉄製品・銅製品を作っていた工房であることはわかりますが、残念ながら製品の特まではいたっていません。おそらく尾根上には金堂・塔などの中心伽藍があり、その北や南の尾根上には僧坊や食堂などが並んでいたことが推測されます。そして、そこから一段下がったところをひな壇状に成形して工房などが作られていたことが判明してきました。飛鳥の古代寺院の周辺の様子が徐々に判明してきたのです。

では、他の寺院と工房の関係はどうでしょうか。川原寺では、寺域の端で鉄釜などを作った工房が見つかっています。また、その斜面には瓦を焼いた窯もありました。一方、川原寺の向かいにある橘寺では中心伽藍西方(現在集会所の建っているところ)で、鋳造関係の遺構が見つかっており、このあたりに橘寺付属工房があったのでしょう。さらに紀寺では、伽藍東方で漆を運んだ壺などが大量に見つかっており、ここに紀寺付属工房が推測されます。このように、各寺院にはその建立や修復に際して、そして日常的に必要な製品を作る付属工房があったことがわかります。この中でも飛鳥寺に関わる工房には飛鳥寺瓦窯や飛鳥池遺跡でも瓦や各種の製品を作っていました。しかし、ここは飛鳥寺付属工房というだけではなく、王権に関わる製品、特に、富本銭を鋳造していたことから、官営工房であった可能性が高く、飛鳥寺付属工房の規模をはるかに越えた総合工房だったのです。

いずにしても今回の発見は檜隈寺を支えた工房というだけでなく、飛鳥の古代寺院付属工房を考えるにあたっても、重要な成果であったと思われます。まだ、鉄・銅製品意外の製品を作っていた工房は見つかっていませんが、きっと近くにあったと思われます。

檜隈寺跡付近 参考地図 |

|

【4】 飛鳥寺西の槻樹の下で歴史が動く-飛鳥寺西方遺跡の調査成果から-

(10.4.2.発行 Vol.77に掲載)

我が国最古の寺院である飛鳥寺。その西方一帯の飛鳥川までの間には水田景観が広がっています。川向こうには、甘樫丘が横たわっていました。

飛鳥寺西方遺跡付近(南から)

(クリックで拡大します。) |

この飛鳥寺の西の地域を「飛鳥寺西方遺跡」と呼んでいます。ここで石敷や石組溝、土管暗渠、掘立柱塀などが見つかりました。これらの発掘成果と『日本書紀』の記事から、この地域の実態について考えてみることにしましょう。

飛鳥寺の西の地域は、『日本書紀』に幾度となく登場します。まず、これらの記事についてみていくことにします。皇極3年(644)正月には、中大兄皇子が蹴鞠をしているときに沓が脱げ、それを中臣鎌足が拾い上げて皇子に差し出し、二人が出会った記事があります。これを契機に、乙巳の変や大化改新へと繋がったのです。皇極4年には、槻樹の下で孝徳天皇、皇極前天皇・中大兄皇子らは臣下を集めて、忠誠を誓わせていました。天武元年(672)の壬申の乱にあたっては、ここに飛鳥古京を守る留守司が置かれ、軍営とされました。その後、天武6年(677)・10年・11年・持統2年(691)・9年には種子島や隼人・蝦夷らを飛鳥寺の西のこの地で饗宴をした記事が頻出します。また饗宴の記事は須弥山石の像立にかかわって、斉明3年(657)・5年・6年にもみられ、飛鳥寺北西の石神遺跡の地と考えられますが、これも飛鳥寺の西の一角といえます。

このようにみてくると、飛鳥寺の西の地域は乙巳の変を境に大きく性格が変貌することがわかります。皇極3年には、蹴鞠が行われていた地であったのが、皇極4年の大槻樹の誓盟以降、隼人・蝦夷などの饗宴の地としての性格が強くなるように思えます。もっとも飛鳥寺建立の地は、樹葉の家を壊して造営されたことから、寺院の造営前から槻樹があったものと考えられ、この樹こそ神聖視されていたことは容易に想像がつきます。

では、これら一連の記事から知られる、飛鳥寺西の地域はどのような景観をしていたのでしょうか。まず、皇極4年の記事から槻樹が大樹であったことがわかります。ただし槻樹が一本だけであったのか、複数あったのかはわかりません。しかし、槻樹が神聖視されていたことを考えると、徴的に大きな槻樹が一本あったとした方がよいのかもしれません。そして槻樹の広場は、蹴鞠をできる(皇極3年)だけでなく、留守司の軍営の駐屯地(天武元年)になったり、213人もの蝦夷を饗宴したり(持統2年)していることから、かなり広大な空間が想定されます。史料からはこの程度までが推定可能です。

今回の明日香村の発掘調査では、石組溝や土管暗渠、柱穴、石敷などが見つかりました。

飛鳥寺西方遺跡概略図

|

これらの遺構は、すでに飛鳥寺西門前で奈良文化財研究所や橿原考古学研究所の過去の調査でも見つかっている延長部分にあたります。これら大きく7世紀前半と7世紀後半に分けられます。7世紀前半の遺構は土管暗渠と柱穴(掘立柱塀)があり、7世紀初頭に作られたと考えられます。暗渠は幅160cm、深さ1mの溝を掘り、そこに直径20cmの瓦製土管を埋設したものです。過去の調査から南北に160m以上繋がっていることがわかりました。また、掘立柱塀も飛鳥寺西面大垣に並行して南北に110m以上が確認されています。7世紀後半(天武朝)になると掘立柱塀は撤去され、石組溝や石敷・バラス敷などが広がります。石敷やバラス敷は、残存状況が良い部分や完全に抜き取られている部分もありますが、基本的には、ひな壇状の造成に石敷・バラス敷を施しています。今回の調査でも石敷の下段は良好に残されていましたが、すぐ上の段は、削平されているという部分もみられました。このように飛鳥寺西の地域は、南北方向の遺構が数多く見つかっていますが、今のところ建物は見つかっていません。同じ飛鳥寺の西でも、北西部の石神遺跡では7世紀前半から、多くの建物群が見つかることと比べても対照的です。

では、最初に見た史料との関係はどうでしょうか。7世紀前半までは、この地域を明確に表す史料はありません。ただ、槻樹の大木はすでに存在していたことは、飛鳥寺建立の地が樹葉の家を壊して造営されたことからも容易に想定されます。発掘調査では槻樹は見つかっていませんが、7世紀初頭の飛鳥寺西面大垣に沿う南北塀と土管暗渠があります。塀は西面大垣からわずか10m(高麗尺30尺)しか離れておらず、大垣と並行して110mも続いています。飛鳥寺西地域の東辺を区画する施設とも考えられますが、西門の前でも、この塀には門状施設はみられず、不可解です。一方、土管暗渠は南から北へと水を流しています。設置された時期は7世紀初頭と考えられますが、いつまで存続していたのかはわかりません。いったいどこからどこへ、何の目的で水を流していたのかは明確ではありません。仮に7世紀中頃にも存続していたとすれば、土管の北方にある石神・水落遺跡との関係が注目されますが、今のところ石神・水落遺跡では直接繋がる遺構は見つかっていません。何よりも7世紀初頭の埋設時期には、石神遺跡は整備されていません。今後の課題です。記録にある蹴鞠の地や、大槻樹の誓盟などが行われた頃も同じ景観です。

飛鳥寺西地域の景観が一変するのは7世紀後半でも天武朝頃と考えられます。この頃になると石組溝や石敷・バラス敷に覆われた人工的な空間変貌をします。壬申の乱の時の軍駐屯地の頃に、すでに石敷きに覆われた景観になっていたのかは微妙ですが、天武・持統朝の蝦夷・隼人の饗宴の場は、この人工的な空間であったと考えられます。ちなみに留守司はどこにあったのでしょうか。建物が確認されているのは飛鳥寺北西の石神地域だけです。この周辺に推定することも可能です。ちなみに石神遺跡(B期)は小墾田兵庫ではないかと私は推定しています。

飛鳥寺西の槻樹の広場は、まだその実態解明には至っていませんが、広場的な空間が広がっていたことが、これまでの発掘調査から伺えます。飛鳥時代の歴史のエポックになる時には、必ず現れる場所です。まさにここで歴史が動いたのです。その意味でも、この地域の重要性は言うまでもありません。これからの調査によって、その実態が解明されることが期待されると共に、石神遺跡を含めた検討が今後必要となります。

(飛鳥寺西方遺跡付近写真及び概略図は、事務局が作製・挿入しました。)

【5】 飛鳥宮の大型建物を考える -飛鳥宮内郭北辺の調査から-

(10.6.11.発行 Vol.82に掲載)

伝承飛鳥板蓋宮跡は、これまで半世紀にも及ぶ発掘調査によって、飛鳥時代の歴代天皇が宮殿を置いた場所であることがわかってきました。つまり舒明天皇の飛鳥岡本宮、皇極天皇の飛鳥板蓋宮、斉明天皇の後飛鳥岡本宮、そして天武・持統天皇の飛鳥浄御原宮が同じ地域に重層的に建てられていたのです。

今回、橿原考古学研究所は、この飛鳥宮の内郭の北側でエビノコ郭正殿にも匹敵する大型建物を発見したと発表しました。この建物の性格については、新聞でも様々な意見が紹介されています。「天皇の内裏か」「7世紀後半 内裏の先駆けか」「苑池にかかわる建物か」など。しかし、未だ確定はしていません。そこで、この建物の性格について、少し考えてみたいと思います。

今回の大型建物は内郭のすぐ北側、中軸線よりもやや西側にあたります。調査はこの地域を斜めに横断する吉野川分水と呼ばれる水路の改修に伴って行われました。すでに既存の水路によって、大きく掘削されていたため、調査ではごく一部の平面検出と、多くは壁面にみられる断面調査が実施されました。このような状況なので、調査段階においては、なかなか建物などの復元が困難でしたが、ここで確認される柱穴は一辺1.7m、深さも1.7mもあり巨大なものです。この大きさは飛鳥宮でも正殿の柱穴に匹敵するものです。今回、詳細な検討により、これらの柱穴群を一棟の建物に復元されました。それは東西9間(29.4m)、南北5間(15m)で、南と北側に庇をもつというものです。柱間の寸法も3mもあり、東西端だけは4.2mと少し広くなっています。もうひとつの復元案は、さらに東西に庇がつくもので、東西11間(35.4m)、南北5間(15m)です。どちらの復元案にしても、この建物がこれまでに確認されている内郭の正殿よりも大きく、エビノコ郭正殿に匹敵する規模であることから、極めて重要な建物であるといえます。この建物の北東部に、建物の東辺・北辺を画するとも考えられる石組溝か見つかっています。この石組溝が雨落溝であるならば、大型建物は東西11間であった可能性が高いと思われます。また、この建物の建築時期は明確にはできていませんが、廃絶は藤原宮期頃と考えられることから、飛鳥浄御原宮段階には存在していた建物と考えられます。

そこで建物の機能を考えるにあたっての前提、つまり今回の復元案の課題点を、まず整理しておきましょう。今回の調査は、すでに記した通り水路改修に伴う調査で、中央部が大きく壊されています。よって、一部の平面と断面調査の成果から建物を復元したものなので、建物構造を正しく復元できているのかは明らかではありません。このことは発表時にも調査側から指摘されている点で、今後の周辺の調査によっては、変更の余地が残されています。例えば、今回の大型建物の北庇と南庇と考えられている2列ずつの柱列が、実は南北に2棟並んだ建物の南庇と北庇部分だけが確認された可能性もあります。また、東西11間、南北1間の細長い建物状遺構が南北に二つ並んでいる可能性も捨てきれません(同様の遺構が、今回の建物の南東ちかくにも南北棟で見つかっています)。このように、まだいくつかの復元推定は可能であるものの、柱穴規模や石組溝などを考慮すると、今回の大型建物に復元する案が、最も妥当であると思われます。

では、この大型建物はどのような性格をしていたのでしょうか。その性格を考えるいくつかのポイントを考えてみたいと思います。まず、大型建物の立地です。大型建物は内郭の北側、つまり内郭の外側隣接地にあることです(ちなみに中軸線を挟んだ東側の対称の位置には建物は確認されていません)。内郭は本来、天皇の私的空間(居住空間)と公的空間が同居していました。しかし、エビノコ郭の創設によって、公的空間が内郭から飛び出し、私的空間へと純化していく過程です。つまり、内郭は天皇の居住空間(後の内裏)として確立していく空間といえます。今回の建物は天皇の私的空間の外にあるので、天皇の私的建物とは考えられません。

次に建物の方向をみてみましょう。今回の大型建物は南を正面としています。また、飛鳥京苑池の南池までは、少し距離があることから、苑池との関係は少し薄いように思われます。苑池に伴う建物は南池のすぐ南東の高台で見つかっている建物が有力な候補です。さらに言えば、今回の大型建物は単独で存在するのではなく、南東に南北8間、東西1間の南北棟建物や、南に東西4間以上、南北2間の東西棟建物とも有機的に繋がってひとつの空間を有していたと考えられます。

大型建物の規模も注目されます。すでにみたように、この大きさはエビノコ郭正殿に匹敵する大きさで、建物構造は後の平城宮内裏正殿に類似の建築様式がみられます。つまり、飛鳥宮において極めて重要な建物で、その使用は天皇やそれに準じる人物に限られます。その候補を少し広く見積もっても、皇后や皇太子などではないでしょうか。

ここまでをまとめると、今回の建物は飛鳥宮では最大級の建物で、天皇やそれに並ぶ人々の利用した可能性が高く、それは天皇の私的空間である内郭の外側にあり、苑池とは異なったひとつの空間を有しているといえます。

では具体的に、この大型建物の性格はどのようなものだったのでしょうか。内郭が内裏的な、天皇の私的な空間であることから、その外側にあるこの建物が天皇の私的建物とは考えられません。また公的建物としても、内郭前殿やエビノコ郭正殿があることから、可能性は低いと考えられます。そこで、今回の建物の規模や建築構造からは天皇に準ずる人物にかかわる建物と考えられます。それは皇后や皇太子(皇子)などが候補にあがります。当時、皇太子は草壁皇子でした。皇太子の宮(東宮)は飛鳥宮の南東にある嶋宮と考えられています。一方、皇子たちの宮も飛鳥宮外にあります。例えば、高市皇子は香具山山麓、忍壁皇子は雷丘周辺、舎人皇子は細川周辺、弓削皇子は南淵山周辺、新田部皇子は八釣山周辺に推定されています。一方、皇后の宮は天皇の宮とは別の経営基盤をもっており、天皇宮とは別に、皇后宮があったと考えられています。これまでの研究では、皇后が内裏の中に住むようになるのは、奈良時代でも後半以降からです。しかし、飛鳥浄御原宮の範囲は内郭だけでなく、北は飛鳥寺のすぐ南まで、東は飛鳥岡の裾まで、南は唯称寺川まで、西は飛鳥川までの範囲が想定されています。さらに飛鳥宮の南東には嶋宮が、飛鳥寺の北方には小墾田宮が配置されており、皇后宮を配置する空間がありません。では、皇后宮はどこにあったのでしょうか。ここで考えられるのは、皇后宮が飛鳥宮の内部に存在する可能性です。飛鳥宮の内郭は天皇の空間であることから純粋な意味で天皇宮といえます。つまり皇后宮は天皇宮とは別にあるが、飛鳥宮の内部に存在するのです。この理解が正しければ、今回の大型建物の有力な候補として、「皇后宮」であった可能性が指摘できます。

いずれにしても今回の調査は、飛鳥宮のみならず、宮都研究において重要な発見となりました。今後、周辺での調査が期待されると同時に、次の藤原宮内裏の解明によって、系統だった理解ができるものと考えられます。

飛鳥京跡第165次発掘調査の概要(橿考研)

【6】 「儀式の広場が語るもの- 藤原宮朝堂院朝庭の調査から -」

(10.7.9.発行 Vol.84に掲載)

奈良文化財研究所は藤原宮朝堂院の調査を継続的に行っています。今回もまた、朝庭部で大嘗宮の遺構と考えられるものの一部を確認したと発表しました。しかし、これはまだ上層遺構の検出段階において、断片的に確認されたものです。奈良文化財研究所も中間報告としており、下層の調査を継続することによって、解明していくということです。今回は、これまでの調査で藤原宮の造営過程がどこまでわかったのか。今後の下層の調査で何が期待されるのかを考えてみたいと思います。

まず朝堂院とは、大極殿院の南に広がる東西235m、南北320mの回廊によって囲まれた空間です。大極殿院が天皇の空間とすると、朝堂院は臣下の空間といえます。朝堂院の中央には広場(朝庭)があり、その東西に各6棟ずつの合計12の朝堂建物があります。朝庭は天皇への奉仕や国家的儀式の空間として利用され、朝堂では貴族や官人が日常的政務も行っていました。このような配置・規模の朝堂院は、前段階の飛鳥宮ではみられず、藤原宮で初めて確立され(前期難波宮には例外的に類似の施設がある)、続く平城宮・平安宮へと受け継がれていきました。

これまでの朝堂院の調査では、区画の規模や建物の大きさなどが判明していますが、近年は、大極殿院南門の調査にあわせて、下層で藤原宮造営段階での遺構が多く見つかっています。今回の調査地は朝庭部分で、基本的に恒常的な建物は想定されていない場所です。これまでも儀式で使われたと考えられる旗竿を立てた柱列などが確認されていますが、基本的に「広場」空間です。

飛鳥藤原第163次発掘調査遺構図

クリックで拡大します。

・・・・・

遺構図の画像は、現説に参加されたよっぱさんがご投稿くださったお写真に

藤原宮の東西中軸線を事務局が書き入れました。

よっぱさん、ご投稿ありがとうございました。 |

では、今回の調査では何が見つかったのでしょうか。はっきり言えば礫敷広場です。礫を敷きつめた広場の空間が見つかったのです。これはこれで重要な発見ですが、一般受けするには、少しインパクトがたりません。幸い、今回の調査では後世の耕作溝が縦横に掘られており、この溝の断面や底を丁寧に観察することによって、礫敷の下層の遺構がいくつかわかってきました。それによると朝堂院の中軸線上に門と思われる二つの柱穴、ここからL形に伸びる簡易な塀、その中に東西棟の建物が少なくとも1棟あることがわかりました。朝堂院の中に建てられた仮設の建物群としては、大嘗宮があります。天皇が即位して最初に行う新嘗祭を大嘗祭と呼び、これを行う宮を大嘗宮と呼びます。今回の建物群は、後の時代の大嘗宮と似た配置が復元されるので、大嘗宮の北東部分1/4に該当すると考えられたのです。さらに礫敷を詳細に観察すると、この柱穴の所だけ、礫を敷き直したようにも見えます。とすれば、礫敷をしてから大嘗宮を建て、撤去してから、その部分だけ礫を敷き直したと考えられます。しかし、この復元される建物配置の正確な大きさや、他に建物はないのか、運河や先行条坊との関係など、下層の調査によらなければなりません。特に、大嘗宮がもう一時期分あるかどうかは重要です。今回は、大嘗宮かもしれない建物群があったという事実だけを確認しておきましょう。

ところで一般的には、藤原宮への遷都の年、つまり持統8年(694)には、大極殿や朝堂院、そして藤原宮が完成していたと考えがちです。しかし、史実はすこし複雑で、この段階においては、まだ未完成であったとが発掘調査によってもわかってきました。特に、大極殿すら完成していなかったのです。このような例は平城京遷都時にもみられますが、藤原京の場合はさらに複雑です。さて、これまでの史料や発掘・研究の成果から、造営の過程を年表にしてみました。

この年表をみると、遷都当時には宮中枢部は未完成で、特に文武天皇の即位式には大極殿も未完成だったのです。そして文武大嘗祭挙行時には、朝堂院は未完成で朝堂も完成していなかった可能性が高い。おそらく、大極殿院の南の何もない空間に大嘗宮が設営されたのでしょう。そして、朝堂や朝堂院回廊が完成した後に、元明天皇の大嘗祭が挙行された。しかし、この年には、すでに平城京遷都のことが話題にあがっていた年です。このように、藤原宮中枢部の発掘調査によって、その造営過程が手に取るようにわかってきました。また、今回確認した朝庭部の礫敷は694年の遷都当初の姿ではないことも理解できると思います。

では、今後の下層の調査で何が期待されるでしょうか。まず先に確認れている遺構が大嘗宮であることを確認しなければなりません。つまり詳細な建物配置を調べなければいけないのです。そして、この施設群と礫敷の前後関係を明らかにしなければなりません。その上で、大嘗宮の遺構が、もう一時期分あるのかの確認も必要です。2時期分あれば、文武と元明天皇の大嘗宮と確定でき、礫を敷いた時期も判明できるのです。また、その構造が平城宮大嘗宮との比較によって、律令期大嘗祭の思想や変遷が推定できるようになります。さらにその前段階にあたる天武朝の大嘗宮がどんな構造なのかを想定する材料にもなります。この他にも下層の造営運河や先行条坊などの確認によって、藤原宮の造営過程が詳細にわかるようになるでしょう。いずれにしても、これからの下層の調査に期待するところは非常に大きく、今後の調査が楽しみです。今回の調査はまさに予告編なのです。

飛鳥藤原第163次発掘調査現地説明会配布資料

【7】 「斉明天皇陵をめぐる謎 -牽牛子塚古墳の発掘調査から-」

(10.9.17.発行 Vol.89に掲載)

巨石を刳り抜いて二部屋を作り、これを切石で丁寧に取り囲む。そして版築によって築かれた墳丘には八角形に石を貼り、それはまるで石のピラミッドのようであった。明日香村教育委員会が行った発掘調査で、このような姿が蘇ってきたのです。

牽牛子塚古墳現地見学会資料

牽牛子塚古墳はこれまでに大正元年に調査がされ、大正3年には当時の阪合村役場によって保存工事が行われました。この時に出土した七宝飾金具や夾紵棺片は、現在橿原考古学研究所付属博物館に展示されています。さらに昭和52年には環境整備に伴って、石槨の前が調査され、コロレールや版築土が確認されています。これらのことから、牽牛子塚古墳は斉明天皇陵の可能性が高いと考えられていました。今回は牽牛子塚古墳の調査成果を紹介すると共に、課題の提示を行ないたいと思います。

ちなみに牽牛子塚古墳は「あさがお塚」とも呼ばれております。「牽牛子」とはあさがおの別名であり、その種を乾燥したものは、漢方薬にもなっています。

今回の調査は、この牽牛子塚古墳の形状や構造を解明するために実施しました。その結果、多くの事実が明らかになりました。古墳は尾根の先端を削平し、対辺約22m、高さ4.5m以上の三段築成の八角形墳で、さらに外側に二重のバラス敷を施します。ここまでを含めると32m以上の規模になります。

墳丘の裾周りには、八角形に二上山産の凝灰岩石敷が並べられています。幅約1mで、凝灰岩切石を3列に並べています。これは寺院の基壇周りにある犬走りのようなものです。墳丘斜面には同じく凝灰岩切石を貼り付けていたと思われ、その抜き取り痕跡が残されていました。転石の中には斜めに削った凝灰岩切石もみられます。傾斜角度70度で貼り付けられていたのでしょう。おそらく2・3段目も同様の構造と推定されます。一方、犬走り凝灰岩石敷の外側には花崗岩の列が背面カットに沿って並んでいました。ほとんどの石は抜かれていましたが、抜き取り痕跡が確認出来ました。これは背面カットの斜面を法面保護と装飾のために施したものと考えられます。バラス敷は二重になっていますが、間に見切り石が並んでおり、これを境に外側は10cmほど低くなっています。

石槨はこれまで判っていたように、二上山産の凝灰岩巨石を刳り抜いた横口式石槨です。内部は中央の間仕切りを境に、東西二部屋を削り出していました。今回の調査ではこの石槨の巨石が、東西約5m、南北約3.5m、高さ2.5mのほぼ方形の塊であることがわかりました。さらにこの周囲に石英安山岩(羽曳野市鉢伏山周辺)の切石が取り囲んでおり、目地には大量の漆喰を詰めています。このように石槨は二重構造をしていることがはじめて確認出来たのです。

これまでの成果から、被葬者を推定することができます。牽牛子塚古墳は、越智崗に築かれた八角形の終末期古墳です。7世紀の八角形墳は、舒明天皇陵(段ノ塚古墳)・天智天皇陵(御廟野古墳)・天武持統天皇陵(野口王墓古墳)・文武天皇陵(中尾山古墳)・岡宮天皇陵(束明神古墳)というように、ほぼ天皇陵に限られます。また、最初から二人を埋葬することを計画していた合葬墓であることも重要です。そしてそこに埋葬されていた棺は、天武持統陵や聖徳太子墓・藤原鎌足墓でも出土している夾紵棺で、高松塚古墳などで出土する漆塗木棺よりも上等な、最高級の棺を納めています。そして副葬品には七宝金具などの特殊な遺物があります。このような条件を満たす被葬者は、斉明天皇と間人皇女の合葬墓以外考えられません。ここまでは、各研究者が一致する見解です。

ただし、斉明天皇は崩御後、紆余曲折があります。ここで少し年表の整理をしておきましょう。

斉明4年(658)5月 建王亡くなり、自分と合葬を望む

斉明7年(661)5月24日 斉明天皇、朝倉宮で崩御

同年(661)11月7~9日 飛鳥川原で殯宮を行う

天智4年(665)2月25日 間人皇女薨じる

天智6年(667)2月27日 斉明天皇・間人皇女を小市岡上陵に合葬する。

太田皇女を陵の前に埋葬

文武3年(699)10月13・20日

斉明天皇陵・天智天皇陵修造の詔

このような記事から、斉明天皇は孫の建王が亡くなったとき、自分も建王と同じ墓に埋葬するように群臣たちに言っていました。実際、斉明天皇は661年に朝倉宮で崩御しますが、4ヶ月後、飛鳥へと戻り、殯を挙行しています。その後埋葬の記事はありませんが、667年までには5年以上の期間があることから、一旦は建王と合葬されたものと考えられます。その候補地は、研究者によっていくつかあげられており、岩屋山古墳や小谷古墳、鬼の俎雪隠などが候補にあがっていますが、確定していません。667年には斉明と娘の間人皇女の合葬の記事がありますが、同日には孫の太田皇女も小市岡上陵の前に埋葬したとあります。間人皇女が亡くなったのは665年ですから、667年に合葬されたとすると2年間の空白があきます。よって、この記事は合葬された日ではなく、斉明天皇と間人皇女の合葬は665から667年の間で、667年2月27日の記事は太田皇女を埋葬したことを記していると考えられます。

ここまでの経緯は各研究者ほぼ共通の見解です。問題は699年の記事です。この記事の中の「修造」という表現がポイントです。これを「造営する」と理解すると、牽牛子塚への改葬・築造をこの時に理解できます。一方、「修理する」と理解すると、すでに牽牛子塚への改葬されていた後に修繕したと考えられます。

つまるところ牽牛子塚古墳の築造時期を667年頃か699年かのどちらに求めるかが課題となりますが、今回の調査ではこの年代を決める土器などは出土していません。また、凝灰岩の刳抜式石槨を7世紀末まで下らせるのは型式編年上難しく、667年頃が有力なようにも思えます。

ただし、この他にも667年の記事の中には検討しなければいけない文言があります。「御路に哀奉る」や「石槨の役を起さしめず」です。この場合の「御路」は667年説では牽牛子塚古墳から見える道路となり、下ツ道では難しくなります。一方、699年説では牽牛子塚に改葬前の古墳となり、例えば岩屋山古墳など想定すると下ツ道でも可能となります。また、「石槨の役を起さしめず」とは、墳墓造営の為に多くの労働力を使わないということで、牽牛子塚古墳の石槨や墳丘築造に関わった労働量をどの程度と見積もるかによって、この記事との整合性が問われます。

このように、牽牛子塚古墳が斉明天皇と間人皇女の合葬墓の可能性は極めて高いものの、その築造時期などについては、課題も多いといえますそして、667年説をとるならば、その改葬・築造背景に、中大兄皇子が母斉明の改葬など、飛鳥での残務整理を行ったあとに、都を大津へと遷して天智天皇として即位を行ったことになります。一方、699年説をとると、文武天皇が斉明・天智両天皇陵を、新しい国家思想にふさわしいものとして造営し、701年の大宝律令を迎える律令国家確立の中で捉えることができます。

斉明天皇陵をめぐる謎は、まだまだ続くのです。

【8】 「儀式の広場が語るもの2 -藤原宮朝堂院朝庭下層の調査から-」

(10.12.10.発行 Vol.95に掲載)

藤原宮朝堂院朝庭の調査で、バラス敷をはずして下層の様子がわかってきました。前回の上層の調査で断片的ながら柱穴を確認し、大嘗宮の可能性が指摘されてきました。その調査と今後期待される成果については、すでに第84号でも紹介してきたところです。

しかしその後の下層の調査で、これらの柱穴などは整地層の違いや溝の埋土の土質の違いであり、当初想定された建物群の復元は否定されたことになります。これらの内容について新聞等の報道では、「重大な誤認」や「架空遺跡の発掘」「ねつ造と思われかねない」などの厳しい言葉が並んでいました。まず、今回の発掘成果を見る前に、これらについて考えてみましょう。

まず事実関係からみてみましょう。前回の段階は、朝庭のバラス敷上面までの調査です。そこで確認されたのは、朝堂院朝庭の儀式の広場に敷かれたバラス敷です。幸いなことに、後世の耕作に伴う溝が縦横に掘られており、この溝の底や断面を観察すると、柱穴や溝と思われ土質の違いが、所々にみられたのです。これらは極めて断片的な情報だけでしたが、平城宮・平安宮の例をみると、朝堂院には大嘗祭を行う仮設建物群が建てられていることがわかっており、今回の下層でみられる遺構の位置や構造が、類似することが指摘されました。これらのことから、下層の遺構が大嘗宮を構成する可能性が指摘されたのです。ただし、これらの成果も中間報告であり、その後に継続される下層での調査で詳細を解明していくとされていました。

今回はバラスをはずして、先に推定した下層の遺構を検出し、建物群に復元された柱穴について検討することになりました。しかし、下層の調査を進めると、当初推定していた柱穴や溝の遺構は、別の溝の埋土や整地層の土質の違いを柱穴と誤認していたことがわかりました。つまり、先の推定は成立しがたく、現状では大嘗宮の存在は否定される結果となったのです。

では、なぜこのようなことが起こったのでしょうか。考古学とは、発掘調査で見つかった遺構・遺物から歴史を復元する学問です。そして発掘調査は、遺構を平面・断面・出土遺物から確認・検討する手法です。精密な発掘調査によって遺構を認定し、確定していくのです。これに対して、上層遺構検出時には、柱穴の平面形を確定できたわけではなく、新しい溝の断面にかかったわずかな情報からの遺構を推定したのです。つまり、上層調査段階では、遺構を平面・断面・出土遺物からの確認はできていなかったのです。確認した遺構と共に、もうひとつ発掘調査では重要な視点があります。それは類似の遺跡と比較することです。つまり、藤原宮朝堂院と類似の遺跡として平城宮朝堂院があります。ここでは数時期の大嘗宮の遺構が確認されているのです。当然、藤原宮においても、大嘗宮があったのか、なかったのか。あったとすれば、平城宮との構造的な比較が重要となります。この平城宮の大嘗宮というのが、調査担当者の頭の中には当然比較検討の対象となっていたはずです。さらに続日本紀にも文武・元明天皇の大嘗祭が行われていた記事もみられることから、大嘗宮の存在が確実視されていたことも忘れることはできません。

発掘調査では、検出された遺構から、その意味や解釈などの仮説をたて、それを現場で検証するのです。その過程で仮説が否定され、新たな仮説を構築したり、あるいは仮説が正しいことを示す物証を得たりするのです。今回は上層調査段階の、少ない情報を基にたてた大嘗宮という仮説を、下層の調査で検証し、その仮説が成り立たないことが確認されたのです。問題があったとすれば、まだ未確定な遺構を、大嘗宮である可能性を発表したことでしょう。もうひとつ気になるのは、各紙一面は、「大嘗宮はなかった」という記事ばかりで、今回の発掘成果については地方版に小さく載っていただけということです。確かに日本の考古学の最高峰に位置する研究所での調査だけに、一転してその成果を否定することになったということは、各地にも大きな影響を与えるものです。しかし、それを自ら現場の中で検証し、異なる結果を導き出せることも、トップの研究所の力でしょう。そのまま誤認を検証できなければ、それこそ間違った歴史像を作り上げることに繋がるのです。その意味で私たちも含め、より慎重な精度の高い調査が要求されるのです。

さて、今回の朝堂院朝庭下層の調査でも多くの遺構が見つかっています。バラスを敷く前には6時期に細分できる溝や柱列などがあります。この中で特に注目されるのは、これまでの調査でも確認されていた造営運河です。この運河は藤原宮のほぼ中軸線上に南北に掘削された造営資材運搬用の運河です。今回はこの南北運河から北東へと枝分れする支流が新たに確認されました。このような支流はすぐ北側の調査区でも見つかっており、南北運河から北東へと分かれる支流が今後もさらに多く存在していたことを推測させるものです。今回の支流は造営資材を朝堂院に運ぶためのものと考えられます。前回の調査では、この支流が途中で止まっているものもあり、このことから考えると、本流から枝流を使って、資材を陸揚げする機能を持っていたことが推測されます。今回の支流は調査区外へと伸びていきますが、この先には南北44m・東西38m以上という巨大な沼状遺構があります。この埋土には削屑と考えられる多量の木屑が出土しており、造営資材の加工が周辺で行われていたことがわかります。いずれにしても運河から資材を荷揚げするための支流が北東へ向かって、いくつもあることがわかりました。

ただここでひとつ疑問が……。造営運河から荷揚げする支流が、いずれも運河の東側にあることです。つまり宮中軸の運河からの支流は、東側に荷物をあげるのに利用されており、西側には使われていないことです。今後の調査で西側に延びる支流が確認されれば解決しますが、これからも東側だけに荷揚場が確認されるならば、その理由を考えなければなりません。ひとつ考えられるのは、運河のすぐ西側には、並行して朱雀大路先行条坊道路が南北にあることです。この道路も造営時の通路になっていたことは間違いありません。運河はこの東側にあるため、運河西側への荷揚げ場は設定できなかった可能性があります。ではこの場合、西側への大型荷物はどのようにしていたのでしょうか。運河から西約150mを南北に貫流する内裏西外郭の幹線大溝があり、この溝から荷揚げしていたことが考えられます。

いずれにしても、今後の調査によって、藤原宮の造営経緯や方法・計画が明らかになることによって、藤原宮・新益京(藤原京)の造営思想や、なぜ造ったか、どう造ったかが解明できると思います。そして、大嘗祭を行った大嘗宮がどこに、どのような構造で設置されたのかも、興味深い課題です。

【9】 「斉明天皇陵をめぐる謎2 -越 塚御門古墳の発掘調査から-」

(10.12.24.発行 Vol.96に掲載)

明日香村教育委員会は、明日香村大字越にある牽牛子塚古墳の範囲確認調査の中で、これまで知られていなかった終末期古墳を発見したと発表しました。その新古墳は、「越 塚御門古墳」と命名されました。この古墳の存在は、牽牛子塚古墳の性格を考えるにあたって、極めて重要な意味をもちます。そこで塚御門古墳の発掘成果と、この古墳のもつ意味について、そして命名の由来について紹介したいと思います。

牽牛子塚古墳の発掘成果については第89号でも紹介しました。飛鳥時代の天皇陵特有の八角形墳(対辺約22m、高さ4.5m以上の三段築成、さらに外側にある二重のバラス敷まで含めると32m以上の規模)であること、埋葬施設は、二上山産の凝灰岩巨石を刳り抜いた横口式石槨で、周囲に石英安山岩(羽曳野市鉢伏山周辺)の切石が取り囲んでおり、当初から二人を埋葬することを計画していた合葬墓であること、棺は天武持統陵や聖徳太子墓・藤原鎌足墓でも出土している最高級の夾紵棺であること、そして副葬品には七宝金具などの特殊な遺物があることから、斉明天皇と間人皇女の合葬墓の可能性が極めて高いと考えられています。

では、その隣接地で見つかった塚御門古墳はどのような古墳でしょうか。この古墳はこれまで、まったく未確認でありました。牽牛子塚古墳の石室と塚御門古墳の石室とは、わずか20mたらずしか離れていません。従来このような隣接地に終末期古墳が築造される例はあまりありません。さらに調査前には墳丘の高まりや盗掘坑の痕跡なども一切認められていなかったことから、多くの研究者の想定外のところで発見されたことになります。そこで、今回の新古墳を大字越、小字塚御門にあることから、越

塚御門古墳と命名しました。

塚御門古墳はこのような経緯で、発掘調査で初めて発見されたこともあり、墳丘の規模、形態については明らかにはなりませんでした。ただし、石室の構造はある程度判明しました。石室は床石と上石、そして扉石の3石の石英閃緑岩(貝吹山周辺で採石される通称飛鳥石)からなる刳り貫き式横口式石槨で、鬼の俎雪隠と同じ構造をしています。ただし、扉石は盗掘のため残っていませんでした。また、上石も奥壁から天井の一部以外は、石取り盗掘のため割られて持ち去られています。石室の空間は非常に小さいもので、内寸法約2.4m、幅約90cm、高さ約60cmしかありません。盗掘坑の中からは鉄釘や漆膜片が出土していることから、この中には漆塗木棺が安置されていたものと推定されます。床石には凹が左右に2カ所ずつあります。これは床石と上石を組み合わせるために凹凸になっており、両者を正確に据えるためのホゾ穴と考えられます。さらにこの部分には接着剤かわりの漆喰も詰められています。石槨の前には長さ4m以上、幅約1mの墓道が取り付いています。床面にはバラスを敷き詰め、側には石を数段積み上げていました。なぜか、石室の中心線と墓道の中心線は20cm程ずれており、施工に時間差があるようです。これらの石槨は、牽牛子塚古墳の造成土を掘りこんで墓壙を構築し、石槨を据えながら版築を積み上げています。このことから、塚御門古墳は牽牛子塚よりも新しい(工程の違いかもしれませんが)ことがわかります。

クリックで拡大します。

越塚御門古墳 全体(画像は合成・加工しています。) |

クリックで拡大します。

越塚御門古墳 石槨1 |

クリックで拡大します。

越塚御門古墳 石槨2 |

これらのことから塚御門古墳は、牽牛子塚古墳の墳丘と隣接する小規模な古墳(墳形・規模不明)で、牽牛子塚古墳と同時計画か、その後に造られた刳り貫き式横口式石槨であることがわかります。そして、この石室の中に漆塗木棺を安置しており、石槨の構造からは7世紀後半頃の築造と考えられています。

では、この古墳の主はいったいだれなのでしょうか?すでに牽牛子塚古墳は、これまでの調査研究によって、斉明天皇と間人皇女の合葬墓であることが極めて高いと指摘されていました。その段階での課題のひとつに、天智6年(667)2月27日の「斉明天皇と間人皇女を小市岡上陵に合葬する。その日、大田皇女を陵の前の墓に埋葬する」という記事にある大田皇女の墓が周辺に見つかっていないという指摘がありました。今回の古墳は、牽牛子塚古墳との築造順番やその位置関係などから、大田皇女の墓に該当する可能性が高いと思われます。とすれば、牽牛子塚古墳の築造時期は、天智4年(665)2月25日の間人皇女が亡くなってから、同6年(667)2月27日に斉明天皇・間人皇女合葬陵の前に大田皇女の墓を作った2年間に絞られることになります。そして、塚御門古墳は天智6年(667)2月27日に埋葬された大田皇女の墓ということになります。

この古墳の発見によって、前回89号で指摘した課題点の多くが解決することになります。さらに文武3年(699)10月13・20日の斉明天皇陵修造の詔も、築造ではなく、修繕や改修と理解すべきかもしれません。今回の塚御門古墳の墓道には、改修の痕跡がみられます。あるいはこの時期の改修の一端を表しているのかもしれません。

このような点が確認されると、天智6年頃に斉明天皇陵や大田皇女の墓を築造した背景が重要な課題となります。中大兄皇子にとって、この3人は非常に関係のある人々です。斉明天皇は中大兄皇子の母親であり、間人皇女は皇子の妹、大田皇女は皇子の娘ということになります。つまり、中大兄皇子の意思によって、身内の3人を同じ地域に埋葬したことになります。これらに一区切りをつけ、その1ケ月後には、近江大津の地へ都を遷し、天智天皇として即位を果たすことになります。その意味から、天智天皇の政策や政治理念、人物像について、改めて見直す必要があるでしょう。

なお、余談ですが、今回の古墳は地名を基に、越 塚御門古墳と命名しました。地名というのは、非常に興味深いもので、その名前が付いた理由は、現在となっては不明になっていますが、発掘成果から考えると、その由来を探るいくつかの推測がなりたちます。大字「越」は斉明天皇陵の名前にも付いてある「小市」から転訛したことは容易に推測できます。一方、小字「塚御門」も由緒のありそうな名前です。この「御門」にはいくつかの意味があり、当然、入口という意味があります。つまり牽牛子塚古墳の入口・前にあることと関係するかもしれません。あるいは、盗掘を受けているので、扉石を外すとそこが「門」のような入口に見えることに由来しているのかもしれません。さらに興味深いのは「御門」を万葉集の嶋宮などの歌では「ミカド」と読む例があり、この場合「朝廷」や「天皇」などトップの人物周辺を示すことがあることです。ちなみに、牽牛子塚古墳はあさがお塚とも呼ばれていますが、小字「御前ノ塚」であり、周辺には小字「塚御前」がいくつかみられます。つまり「御前塚」はまさにトップの人の墓であり、これが周辺にも広がっていることになります。そして、「塚御門」は「塚御前」の誤植の可能性も否定はできません。いずれにしても、この地域には由緒正しき地名が残されており、地名というのは、現在ではその由来がわからなくなっていても、多くの情報を包含している「遺跡」であるといえます。

現地説明会配布資料・明日香村の文化財(16)

【10】「飛鳥の名勝庭園 飛鳥京跡苑池 -飛鳥京跡苑池の発掘調査から-」

(11.2.18.発行 Vol.101に掲載)

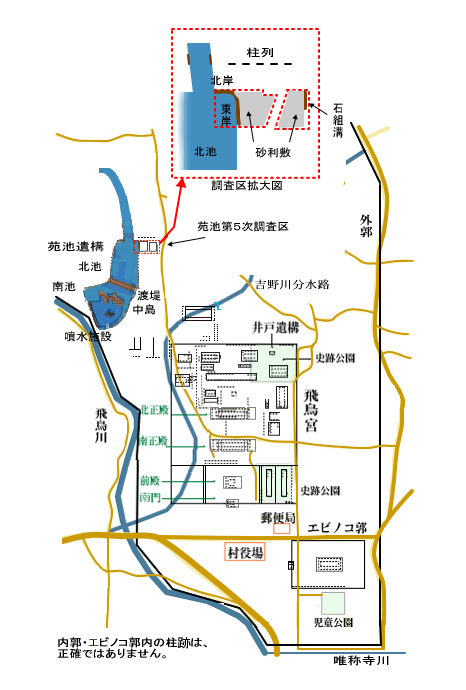

橿原考古学研究所は、飛鳥京跡苑池の発掘調査において、北池の北東隅部を確認、北池の規模が判明し、さらに石組溝や砂利敷を発見したと発表しました。

史跡・名勝飛鳥京跡苑池第5次調査 現地説明会資料

飛鳥京跡苑池は、飛鳥宮内郭の北西部、飛鳥川に沿う一段低い段丘下にあり、飛鳥宮に付属する庭園遺跡です。この地からは、大正5年に通称「出水酒船石」と呼称される二つの石造物が出土していました。しかし、その後長らくこの地での調査は行われておらず、石造物の具体的な利用方法や出土地の性格については不明のままでした。この地に発掘調査のメスがはいったのは、平成11年になってからです。ここに巨大な苑池があることがわかり、石造物は苑池のオブジェのひとつであることも判明しました。

これまでの調査で、苑池の基本的な構造は判明しました。まず、苑池は南北ふたつの池からなり、その間は渡堤によって仕切られていました。さらに北池からは幅6~12mの水路が北に80mのび、さらに西へと屈曲しています。南池は扇形をした南北約55m、東西約60mで、護岸は1mの石積みを施し、底にも石敷を敷いています。池内には中島や水を噴く石造物を設置していました。先の「出水酒船石」も噴水石造物と一連のものでした。北池は南北約50m、深さは最深部で3mをはかり、池の中心に向かって、鉢状に深くなっています。しかし池の北辺や東辺は未確認でした。この北池から北方へ延びる水路からは130点にも及ぶ木簡が出土しており、苑池や周辺官衙の性格を探る資料となっています。

今回の調査は飛鳥京跡苑池の保存整備活用事業の一環として、北池の規模・形態を確認することと、苑池と飛鳥宮との関連を調べることを目的に行われたものです。

飛鳥京と苑池外略図(事務局作製) |

その結果、北池の北東隅部が確認され、規模と形態が判明しました。北池は南北46~54m、東西33~36mで、護岸は石積みで出入りがない直線的です。護岸の高さは1.5mで、池底にも石を敷き詰めています。池中央に向かって深くなり、以前の調査では、最深部では3mにも及びます。池の東側には自然地形に沿って東から西側(池側)に向かって傾斜した空間地が広がっていました。この空間地には砂利敷が施されています。石組溝はさらに東に南北に作られた幅55cmです。飛鳥宮同様に正南北をしていました。ただし、砂利敷との関係からは、より新しい遺構と考えられます。

これらの遺構からどのようなことがわかるでしょうか。まず北池の規模や形態が確認されました。そして、東岸・北岸がいずれも直線的であることから北池の平面形は長方形にちかい、方形池であることが推定出来るようになりました。この形態と深い水深構造、さらに水路が取り付くことから、北池は貯水池であり、南池の調整池と考えることができます。同じように水深の深い方形池には、島庄遺跡の方形池や飛鳥池工房の方形池があります。いずれも宴遊用の苑池ではありません。

しかし、この北池の東側約20mの範囲は、東から西へゆるやかに傾斜しており、さらに砂利敷が施されていました。つまりこの空間には建物などの施設はなく、広場的な空間地が広がっていたのです。池の周辺に修景的な空間があったことがわかります。そもそも北池は、底に石を敷いたり、護岸に石積みが施されていましたが、先にみたように庭園の池よりは、湧水を得る貯水池と考えられていました。これは南池が宴遊用の池と対称的です。しかし今回、北池の東にも修景的な砂利敷があることからは、貯水池の機能を有しながらも、宴遊用としても周辺が利用されていたことが新たに考えられるようになります。

調査地の東端で南北の石組溝が確認されています。この溝の性格は特定はできませんが、ひとつの可能性としては、南北塀の西雨落溝の可能性があります。すぐ東には現在の道路が南北に通っており、この道が苑池の区画を踏襲していることが考えられてきました。私は内郭からみて、苑池の空間を西北官衙、内郭の北方にある空間は北方官衙と仮称しています。その意味でも、塀そのものは確認できませんでしたが、この石組溝は重要な遺構といえます。さらに推測するならば、内郭の西辺塀を北へと延長するあたりが、西北官衙と北方官衙の境界となりますが、残念ながら内郭西辺塀の北延長には塀がありません。むしろすぐ西にある⊥形に設置されている南北塀の延長にちかいとも考えられます。いずれにしても、苑池の空間の東端はこの遺構あたりにもとめられるのです。

このように考えると、さらに興味深い遺構が確認されています。今回の遺構のすぐ北にある東西柱列です。この東西塀は北池の北辺から今回の砂利敷空間の北を区画するようにあります。つまり北池の空間と、そこから北へと延びる水路及びその東の空間を区画していると考えられます。このように考えると、飛鳥京跡苑池の空間は、南池、北池、水路及びその周辺の空間に区別できます。つまり3つの空間によって、苑池は構成されていたことになります。個々の具体的な構造は今後の調査によりますが、南池は宴遊用の庭園、北池は貯水・調整用の池と宴遊用の空間を兼ね備えた空間、そしてその北には水路と遊牧や菜園にかかわる空間(推定)ということになるのかもしれません。

いずれにしても、飛鳥京跡苑池の調査は今後も続きます。これからの調査にも注目して、苑池の構造・性格を解明していきたいと思います。

2区・石組溝(西から)

クリックで拡大します。 |

2区・砂利敷き(南から)

クリックで拡大します。 |

北池北東角(南から)

クリックで拡大します。 |

*現場写真は、現地説明会に参加されたよっぱさんが撮影されたものです。

よっぱさん、有難うございました。m(__)m

【11】「「藤原宮下層の運河とその支流 ―藤原宮朝堂院朝庭の調査から―」

(11.11.11.発行 Vol.119に掲載)

奈良文化財研究所は藤原宮の中心部の調査を継続しています。今回、朝堂院朝庭の調査成果について発表がありました。そこで今回の調査成果とそこから推定されることについて紹介しましょう。

これまで朝堂院地区では、朝堂東第一・二・三・四・六堂の調査と東面・北面回廊、そして大極殿院南門が調査されています。2008年度からは朝庭部分の調査に入り、朝庭広場の状況とその下層遺構の解明を主目的とし、継続しています。

参考図(事務局作製) |

今回の調査では大きく藤原宮期の遺構とその下層で藤原宮造営期の遺構が確認されました。藤原宮期の遺構は、調査区全域に広がる5~10cmの礫を敷き詰めた広場部分とこれに付随する南北礫詰め暗渠です。いずれもこれまでの調査で確認されていたもので、石敷の上面で、顕著な遺構は今回確認されませんでした。つまり朝庭は広場として機能していたわけです。ただし、すでに飛鳥遊訪マガジン84号でも紹介したように、朝堂院は藤原京遷都の694年にはまだ完成していませんでした。よって朝庭の礫敷施工の年代は今後の課題として残されています。

儀式の広場が語るもの- 藤原宮朝堂院朝庭の調査から -(84号に掲載)

この礫敷の下層では、多くの遺構が確認されました。まず、藤原宮の中心道路である先行朱雀大路の東側溝があります。この東には幅約6m、深さ2mの大規模な南北運河があります。藤原宮北面中門から今回の調査区まで570mを確認したことになります。さらに東方には南西から北東へ流れる幅2~3mの溝があります。今回の調査区の南側で南北運河と接続している可能性が指摘され、これまで見つかっている造営運河からの支流のひとつと考えられます。また、今回の調査では掘立柱の遺構もいくつかあります。まず注目されるのは、先行朱雀大路の東側溝と造営運河の間にある南北塀です。柱穴の深さが浅いことから、運河の掘削時にかなり削平されたと考えられ、先行条坊に伴う区画塀であった可能性があります。さらに東方には掘立柱建物が5棟見つかっています。重複関係から少なくとも3時期に分かれますが、いずれも斜行溝が埋まった後に建てられたものです。

これらの成果から、いくつかの点が注目されます。まず朱雀大路に沿って区画塀が見つかったことから、藤原宮造営前の藤原宮域が条坊に区画され宅地化されていたことがわかります。残念ながらこの区画に伴う建物は確認されていません。今回の建物群も運河の支流より新しいことから、宅地の建物ではないと考えられます。宮内の他地域では、建物も確認されており、藤原宮中枢部の朝堂院地区でも、藤原宮造営前には新城に伴う宅地が広がっていたことは、藤原宮の位置がいつ決定されたかともかかわって重要です。

今回はさらに運河と斜行溝が確認されました。まだ南側の調査をしないと運河からの支流とは確定できませんが、支流であるとすると、一定の間隔で運河から支流が設けられていたことになります。このように考えてよければ、すでに飛鳥遊訪マガジン95号でも指摘したように運河の東側にだけに支流があったことになります。つまり運河から荷揚げをするのが東側に限られていることを示しています。この理由は運河の西側に並行して先行朱雀大路があるからと考えられます。物資の運搬には水運だけでなく、陸路も利用されていたのです。先行朱雀大路から西及び東160mには、

内裏外郭に沿う南北の大溝があります。また、宮城大垣の外側にも外濠があります。いずれも運河としての機能があり、西面外濠・内裏西大溝・内裏東大溝・東面外濠は、ほぼ320m間隔で藤原宮を東西に三等分する位置に掘られています。いずれも造営運河が遷都後も基幹水路として維持されていたと考えられます。特に中心部には大極殿や朝堂院をはじめとする大規模な施設が多く建てられたことから、これらの資材搬入のために、朱雀大路に隣接してもうひとつ運河が掘られたと考えるべきでしょう。このように藤原宮内における造営運河は極めて計画的に配置されていたことがわかります。

儀式の広場が語るもの2- 藤原宮朝堂院朝庭の調査から -(95号に掲載)

さて、今回の調査で、運河からの支流が少なくとも3カ所設けられていたことになります。しかし、このような支流は、大極殿院南門の調査地や大極殿北方(大極殿院内)の調査地では確認されていません。つまり、大極殿院南門よりも南側でしか確認されていないことから、これらの支流は大極殿及び大極殿院を中心とした(朝堂院北半も含むか)の施設建設のために設けられたと考えられます。そして朝堂院(南半)の施設のための支流は、さらに南方に設けられていた可能性があるのではないでしょうか。

最後に、今回見つかった建物群の性格について考えてみましょう。今回の建物は、柱穴規模があまり大きくないことや、支流の溝を埋めた後に建てられていることから、先行条坊に伴う宅地建物ではないと考えられます。支流埋没後で朝庭の礫敷施工以前であることから、現地での建設事務所的な性格を考えるのが、現状では妥当と考えられます。しかし、藤原宮に想定される大嘗宮については、今回の調査でも確認されませんでした。今後の南側での調査や、これまでの調査地での再検討を通じて確認すべき課題であるといえます。

【12】 「苑池から見える風景-飛鳥京跡苑池の調査から-」

(11.12.9.発行 Vol.121に掲載)

橿原考古学研究所は昨年度から、飛鳥京跡苑池の発掘調査を再開しています。これは飛鳥京跡苑池の保存整備活用事業に伴うものです。

これまでの調査では、苑池は渡堤によって南池・北池に分かれており、北池からは水路が北方に延び、その先端で西に曲がることが判明しています。南池は南北約55m、東西約60m、深さ約1mで、池底に石敷を施し、池内には中島と石積みが作られています。また、池南端には出水酒船石をはじめとする流水施設が設置されています。北池は南北46~54m、東西33~36m、深さ約3mで、北東隅に階段状の施設があります。池底には南池同様に石敷が施され、池の東側にはバラス敷が広がっています。

今回の調査では、南池の東から南岸の状況が明らかになりました。この東と南岸の位置が確定したことにより、南池の平面形がほぼ五角形であることが判明しました。南端にある流水施設と北岸の屈曲点を結ぶ軸線を中軸とした場合、東西対称形となります。

飛鳥京跡苑池遺跡(現地説明会当日)

クリックで拡大します。 |

東と南岸は下部に1~1.5mの大型石材を3段程積み上げ、上部に50~70cmの石材を垂直にちかい角度で積み上げています。上部の石材は後世の崩落で、石積み前面に多数転石していました。池底の石敷から最大で約3mまで残っています。南池の西岸が50cm程の石を4段積み上げ、高さは約1.3mで、上部が削られているとしても、1.5m程度と考えられることから、石材の使用方法や高さは、著しく異なります。これは苑池が自然の段丘崖を東岸として利用していることから、3mを越える石垣を作る必要があったと考えられます。そして、下部に大型の石材、上部に小型の石材を利用することも、このような高い石垣の強度を保つためと考えられます。

このように飛鳥京跡苑池は、平面的な構成に加えて、自然地形をも利用した東南部は、立体的な構成をしていたことがわかりました。この東南の高台上には1971年の調査で、掘立柱建物の一部と石敷遺構が確認されています。この建物は内郭の西側にあたり、苑池を見下ろす施設として最適な立地といえます。苑池の利用方法を考える時、ひとつは高台から苑池全体を見下ろすことが考えられます。つまり、南池と北池、そして飛鳥川をも借景に組み込んでいたのでしょう。その位置からみて、ここを利用できる人は極めて限られた人々と、まさに国賓として迎えられた人々だったのではないでしょうか。

一方、南池の護岸ちかくで苑池を利用する方法は、南池西側と北西側しか、人々の集う空間はありません。この場合、池の向こうに3mを越える高い石垣が迫ることになります。実は、ここから宮殿の建物群は見えません。先の高台の建物は確認できるが、宮殿施設は東岸の高い石垣に遮られてしまうのです。つまり苑池の近くでは、庭園施設しか見えず、さらに東遠方に岡寺山が借景のように聳えていた姿が想像できます。もうひとつの借景は、池の西側の飛鳥川を隔てた川原寺です。瓦葺の甍や五重塔などもやはり、苑池を構成する重要な要素だったのでしょう。

今回の調査で、苑池から見える風景が徐々に明らかとなってきました。苑池の外側に広がる空間や、苑池から見える借景も、苑池を考える重要な視点となります。苑池の調査は、次年度以降も継続され、東岸の前面に落石した石材が取り除かれる予定です。そうすれば、東岸の当初の姿をよりリアルに再現できるようになるでしょう。今後の調査がますます楽しみになります。

【13】 「飛鳥宮北方官衙域の建設 -飛鳥宮跡・内郭北方地区の調査から-」

(12.3.2.発行 Vol.128に掲載)

橿原考古学研究所は昨年から実施していた吉野川分水改修に伴う発掘成果を発表しました。この水路は昭和30年代の飛鳥寺や川原寺、そして、伝飛鳥板蓋宮跡の発掘調査の契機になったものです。吉野川分水路は、飛鳥宮の内郭西辺から北方に回り込み、北東の酒船石遺跡の方向へと伸びています。水路は建設から約50年ちかくを経て、老朽化のために改修されることになりました。発掘調査は平成20年度から4年をかけて、南から順次実施しており、これまでの調査で、大型掘立柱建物や石敷・柱列などが確認されています。

今回は内郭北東域から酒船石遺跡西隣接地にかけて調査をしています。調査で確認した遺構は多くはありません。わずかに掘立柱の柱穴が12基あるだけです。調査範囲が水路敷という細長い範囲なので、東西方向に並ぶ一辺1m前後の柱穴が複数見つかっていますが、建物等には復元できていません。このように発見された遺構としては極めて数少ないのですが、この調査での最大の成果は、これら掘立柱遺構を建築するにあたり、大規模な土地造成を施していることです。元々この地域は古墳時代の土器を含む粘土層を基盤としており、この上に50cm~1mちかくの整地を施しています。この整地土は山土を中心としており、東方の丘陵を削って、一気に造成したことが、その断面から伺うことができました。その造成の範囲は東西約150m、南北約180mにも及び、面積にして約25,000㎡、土量にして約17,500㎥と推定されています。10トンダンプで換算すると3,500台分にもなります。

この造成の時期は正確には分かりませんが、掘立柱遺構が藤原宮遷都時に廃絶することや遺構に重複が認められないこと、整地土に酒船石遺跡でも使用されている天理砂岩が混入していることから、飛鳥宮Ⅲ期(斉明から持統朝)の時期と考えられています。

このように今回の調査では、内郭北東部で、大規模な土地造成が飛鳥宮Ⅲ期の段階で行われていることがわかりました。この調査成果からは、以下の3点を指摘することができます。

まず、Ⅲ期段階において大規模な造成をして、掘立柱遺構が建築されていることです。この地域は内郭の北方にあたり、官衙域が広がっていたと考えられる地域です。残念ながら官衙の性格は特定されていませんが、Ⅲ期になって、官僚組織が充実するにあたり、官衙域を拡大する必要が生じたものと推定できます。ただし、Ⅲ期の中のどの時期に造成されたのかはわかりません。つまり、斉明朝の宮殿造営時に官衙を造成したのか、あるいは天武朝になってから官衙域が拡大したのかによって、律令国家の成熟度や成立過程の理解が変わってくるのです。

次に、この造成によって、大規模な土木工事があったことが判りました。その土量は17,500㎥にも及び、小さな山なら、一つ分が削平されたことになります。この造成土の土質などから、飛鳥東方の丘陵から運ばれたことが判りますが、その場所は特定できていません。今後、その採掘場所の特定や、その掘削・搬出方法など、工事の様子が判れば、宮殿造営の実態が明らかにできるものと思います。

最後に、今回の造成はⅢ期になってからの事業ですが、それ以前のⅠ期(舒明朝)やⅡ期(皇極朝)には、この地域は宮にかかわる施設を建てられる地盤ではなかったことがわかりました。このことは、Ⅰ期・Ⅱ期の宮の範囲はこのあたりまで広がらず、内郭及びその東方の外郭地域にあったことを意味しています。今回の調査は、Ⅰ期・Ⅱ期宮殿の理解にも重要な成果なのです。

このように吉野川分水に関わる一連の調査で、飛鳥宮を斜めに縦断する調査区を設定したことになりました。これによって、飛鳥宮の北方域の様相が判明してきました。今後はより広範囲な調査によって、官衙域の性格や構造、そしてその造営時期の解明が期待されます。

飛鳥京跡第171次発掘調査の概要(橿原考古学研究所 報道発表資料)

【14】 「飛鳥時代の画期を跨ぐ遺跡-甘樫丘東麓遺跡の調査から-」

(12.3.16.発行 Vol.129に掲載)

奈良文化財研究所は、昨年の夏から甘樫丘の東麓で調査を続けてきました。『日本書紀』皇極3年(644)には、蘇我蝦夷・入鹿親子の邸宅が甘樫丘に建てられたと記され、翌年には、入鹿暗殺後に、蝦夷は邸宅にあった「天皇記・国記・珍宝」を焼いたとあります。

これまで甘樫丘での考古学的な調査は、あまり行われていませんでした。唯一、北麓の平吉遺跡(豊浦の芝生広場)が広範囲に調査されたくらいです。そのような中、1994年に甘樫丘の東麓に位置する場所で、駐車場建設のための事前調査が行われました。その結果、7世紀中頃の焼土層、大量の土器片や焼けた壁土・炭化した木材などが出土しました。甘樫丘という場所、7世紀中頃という時代、焼けた建築部材の出土ということから、乙巳の変(645)において、蘇我蝦夷が国記や珍宝などに火をかけたという記事との関係が注目され、甘樫丘東麓遺跡が蘇我親子の邸宅ではないかと、にわかに話題となったのです。その後、この遺跡の調査はしばらくありませんでしたが、公園整備の一環として2005年に再開し、現在もこの地域における調査が毎年実施されてきました。

これまでの調査では、7世紀代を中心に3時期の遺構群が確認されています。Ⅰ期は7世紀前半から中頃、Ⅱ期は7世紀後半、Ⅲ期は7世紀末~8世紀初頭のものです。この地域は三方を尾根に囲まれた約6000㎡の平坦地が広がっています。I期にはこの中央の小規模な谷を隔てて、両側に遺構が展開します。この谷の東斜面には石垣が作られていました。谷の両側には建物群が建てられていますが、特に西側には大型の総柱建物が複数あり、倉庫と考えられています。これらの建物には建て替えの痕跡がないことや、地山の高い地域に建てられていることから、比較的短期間で廃絶したものと考えられています。そして、建物撤去後、石垣を埋めて整地を施したのは、7世紀中頃のことです。次のⅡ期になると、敷地の北西部にコ字形の掘立柱区画塀が作られます。区画の中にも建物は建てられていますが、敷地の東側にも展開します。この区画がどのような性格であるのかは判りませんが、計画的に建てられた施設であることが伺えます。そして、Ⅲ期になると、わずかですが、正方位の建物が建てられます。また、時期は特定出来ていませんが、東側の尾根上部にも塀の跡が見つかっており、この谷を区画するものか、あるいは尾根上の別の施設を囲むものと考えられます。

今回の調査地は谷の入口にあたり、1994年の最初の調査のすぐ隣接地にあたります。調査地では上段の丘陵削平部と下段の谷部に分かれます。

甘樫丘東麓遺跡 現地 |

下段の谷部はII期の造成に伴い、一気に整地して埋め戻されていました。 よって、今回見つかった遺構は、多くがⅠ期の時期に属します。ここに性格不明の遺構群があります。まず、中央に10cm程の小石を1.4~2.0mの範囲に敷いています。この上には薄く炭の層がありました。この石敷遺構の周囲には、高熱をおびて赤色や黒色になった場所や高熱で地面が硬くなった硬化面がみられます。さらに周囲を取り巻くように石敷を底に施した溝などがあり、先の石敷遺構を方形に囲っていたのかもしれません。

他に方形の遺構や炭だまりなどがいくつか見つかっています。これら一連の遺構は、炭の大量に入った土が覆っており、さらにその上を整地で一気に埋めています。この整地土から出土した土器から、埋めたてた整地の時期は7世紀中頃であることがわかり、一連の遺構は7世紀前半~中頃にかけてのもの、つまりⅠ期の遺構と考えられます。

上段部には掘立柱塀がいくつか確認されていますが、後の時代の耕作などに伴って、かなり削られています。よって遺構の残りが悪いこともあり、本来の姿を復元できるまでには至っていません。

今回の調査では、多くの遺構が見つかりましたが、特に石敷や被熱面などがどのようなものであったのかは、調査担当者も頭を悩ませていました。このような遺構は、工房に関わる遺構、例えば窯や炉などと考えるのが自然です。しかし、残存状況が悪く、現在見つかっているのは、施設の地下構造の一部だけと考えられます。さらに周辺の土を詳細に調査しても、製品や製作する時にでる屑や破片なども確認できないことから、製品を特定できていません。現状では「何らかの製品を製造していた工房施設」としかいえないのです。

しかし、今回の調査成果によって、甘樫丘東麓遺跡の内容が徐々にわかってきました。Ⅰ期(7世紀前半~中頃)段階では、敷地の奥に総柱建物群が建てられ、中央から入り口にかけて、石垣を設けた小谷があり、この谷の一部では何らかの生産活動を行っていたことがわかります。ちょうど蘇我氏の邸宅が建てられていた時期と重なりますが、この地域は工房とその収納施設があった場所と理解できます。Ⅱ期になると、倉庫群の建物を撤去し、石垣や工房のある小谷を埋めて、新たな施設を作ります。敷地の北西に区画をもった施設をつくり、その東側にも建物群がみられます。計画的な配置をもつことからみて、何らかの公的施設の印象をうけます。この時期は、すでに蘇我本宗家は滅亡していることから、没官地になっていたと考えられます。そして、Ⅲ期(7世紀末)は、建物は少ないが、地形に合わせた方位ではなく、正方位の建物が建ちます。

このように遺跡の内容が徐々に判ってきましたが、蘇我氏にかかわるとされていたⅠ期の遺構群は、蘇我氏邸宅の中心部ではありません。むしろ甘樫丘そのものが蘇我氏の支配下にあったと考えるべきでしょう。邸宅中心部は別の所にあり、甘樫丘東麓遺跡も蘇我氏に関わる施設の一部とみられます。そして645年を境に、Ⅱ期には政権の管理下に移管されたと考えられます。その意味で、この遺跡は飛鳥時代中頃の変換点を象徴する遺跡のひとつと言えるのです。そして、より詳細に解明するためには、甘樫丘遺跡群の広範囲な調査が望まれます。

甘樫丘東麓遺跡の調査(飛鳥藤原第 171 次調査)記者発表資料(奈良文化財研究所)

【15】「礎石建物が物語る新たな官衙像 -藤原宮東方官衙北地区の調査から-」

(12.8.3.発行 Vol.139に掲載)

奈良文化財研究所は、この春から藤原宮の東方官衙北地区の調査を続けていました。藤原宮は、東西に三分割した中央部に中枢施設が造られています。ここに北から、内裏、大極殿院、朝堂院と並んでいます。内裏とは天皇の居住地であり、大極殿院・朝堂院は儀式・政治の空間でした。この東西に実務を行う官衙(役所)群が建ち並んでいます。つまり藤原宮とは、現在の皇居と国会議事堂と霞ヶ関が1km四方に集約されたものといえます。

今回の調査地は、藤原宮の内裏・大極殿院の東方にあたる「東方官衙北地区」と呼んでいる官衙区画です。藤原宮の官衙区画は大きくみると、条坊道路を基本として、宮内も区画されていることがわかってきました。この「東方官衙北地区」は、北を東面北門から続く宮内三条大路、南を東面中門から続く宮内四条大路、西を宮内東一坊大路、東を東面大垣に囲まれた区画です。ここの北2/3に掘立柱塀によって区画された官衙ブロックがあります。この区画の中には東西に長い長大な建物が複数棟確認されています。

今回の調査地は、この北2/3に掘立柱塀によって区画された官衙ブロックの南辺と、さらにその南側1/3に想定される官衙ブロックの北辺にあたります。調査では藤原宮期の遺構と、藤原宮以前、藤原宮以降の遺構があります。ここでは藤原宮期の遺構について紹介しましょう。

藤原宮東方官衙北地区の調査(飛鳥藤原第175次調査)記者発表資料

(遺構平面図付き)

藤原宮期の遺構には、先に見た官衙ブロック南辺の掘立柱塀(塀1)があります。さらにその南には区画溝(東西溝1)が並行して掘られていました。これで南辺の位置が正確に判明したことになります。この塀の内(北)側、2.5m離れた位置に12個の柱穴が東西に並んでおり、西端で北に曲がり2個続きます。この遺構は東西に長い建物(建物2)の一部と考えられています。しかし、官衙ブロックの南辺塀からわずか2.5mしか離れていないことから、塀の建て替えの可能性もあります。西隣にある内裏東官衙地区では、大宝律令施行に伴い、建物配置が大きくかわり、一部では官衙区画の塀の建て替えもみられます。同じ状況が、今回の調査でもみられるのかもしれません。この場合、長大な建物も建て替えや配置替えを検討しなければなりません。

一方、この官衙区画の南にも、宮内四条大路までの間に、掘立柱塀によって区画された官衙ブロックがこれまで想定されていました。しかし、今回この官衙ブロックの北面を示す塀は確認されず、その位置には南北3間以上、東西2間の礎石建物(建物1)が建てられていました。つまり、この地区の南1/3は塀に囲まれた空間ではなく、開放的な空間であったことがわかります。さらにその北西隅に礎石建物があったことになります。これまで藤原宮内で礎石建物が確認されているのは、大極殿院・朝堂院・東西楼の中心施設群と、大垣にある宮城門だけです。官衙地区では礎石建物は確認されていませんでした。その意味でこの建物は非常に重要な建物と考えられます。ただし、建物の全貌が明らかになっていないので、礎石建物が一般的な建物なのか、楼閣風の建物なのかはわかりません。

では、この官衙地区はどのような性格と考えられるでしょうか。この地区の東にあたる東面北門周辺の外濠・内濠からは、「官奴寮」「官奴司(やつこし)」などの奴婢に関わる木簡が出土しており、さらに「麦」「噌」「醤」などの物品名を記した墨書土器があることから、これらを扱った「大膳職」「官奴司」などが候補にあがります。さらに官衙建物の掘形からは、浄御原令制下の官名で「加之伎手官(かしきてのつかさ)」の墨書土器が出土しており、大宝律令前の大炊寮(おおいりよう)の可能性も考えられます。一方、その南の空間は、庭園などが近辺にある想定や、皇族など

が利用する東宮的な性格を想定する新聞報道もみられますが、現段階ではその性格を絞り込むのは困難です。周辺の調査成果をまって考えたいと思います。

いずれにしても、今回官衙地区で初めて礎石建物が確認されたことは、これまでの官衙地区のイメージを一新するもので、今後の調査によっては、藤原宮の官衙構造を見直す必要があるかもしれません。

【16】「木屑から読み解く藤原宮の造営-藤原宮朝堂院朝庭の調査から-」

(12.11.30.発行 Vol.148に掲載)

奈良文化財研究所は、この春から藤原宮朝堂院朝庭の調査をしていました。藤原京は694年から710年の平城京遷都までの16年間の都でした。藤原宮はその中心にある約1km四方の宮域で、この中に内裏、大極殿院、朝堂院、そして官衙群が建ち並んでいました。現代風に言えば、皇居と国会議事堂、霞ヶ関の官庁街が集まったようなところです。

藤原宮の朝堂院は、東西235m、南北320mの方形の空間で、中央の広場を挟んで東西に6棟ずつ、計12の朝堂が並んでいました。この朝堂院地域の調査を、奈良文化財研究所が1999年から継続的に実施してきました。その結果、朝堂院を囲む回廊や朝堂建物、そして朝庭の北東部分の構造が判明し、さらに藤原宮の造営過程についても明らかになってきています。

今回の調査地は、朝堂院内の北東の朝庭部分です。藤原宮の時期には全面が礫敷でした。この上面には遺構はありません。つまり、朝堂院は礫敷の広場だったわけです。この礫敷をはずすと、藤原宮造営期の遺構群が見つかりました。藤原宮造営にあたって、周辺を整地しますが、これには3段階の工程が判明しています。まず、旧地形をならすことを目的とした第一次整地、朝庭の本格的な整備に伴う第二次整地、そして礫敷広場を整備する直前の第三次(最終)整地です。今回の調査区の中では、建物が3棟、南北の小規模な柵列が5条みつかっています。いずれも第二次整地後の建物ですが、1棟だけ藤原宮造営期以前のものがあります。建物の方位が藤原宮とは異なり、大きく北東に傾いています。これは7世紀前半以前の建物にみられる特徴で、古墳時代から7世紀前半の建物の可能性があります。

建物・柵の他には、コンテナ180箱にも及ぶ大量の木屑が堆積していた南北6m、東西3mの木屑溜まりなどがあります。この木屑溜まりは藤原宮期の礫敷の下にありましたが、この部分だけ礫敷が不等沈下していました。下層に木屑溜まりがあったため、礫敷が窪んだものと推定されています。また、調査区の北端には南北50m、東西41m以上の沼状遺構があります。第一次整地後に掘削され、第二次整地によって埋められていました。

このような遺構を今回の調査で確認しましたが、ここで過去の調査成果を踏まえ、さらに飛鳥遊訪マガジン第84号でも記した藤原宮造営過程を参考に、整理しておきましょう。

まず、この地域は藤原宮造営(当初は新城として造営か?)にあたり、旧地形を造成します。それは高い所を削り、低いところを埋めるというものです(第一次整地)。天武5年(676)年「新城に都をつくらむとす」の記事に対応するものと思われます。そして、藤原京の先行条坊道路を設置し、これに伴う建物もありました。その後、天武13年(684)には「宮室の地を定める」という記事があります。これに伴って、運河や今回の沼状遺構が掘削され、造営資材の搬入などが行われました。しかし、天武天皇の崩御(686年)によって、藤原宮の造営は一時中断したと考えられます。その後、持統4年(690)に「藤原に幸して宮地を観す」とあるように、持統天皇によって造営が再開しました。第二次整地はこの頃と考えられます。第二次整地後に今回の建物や木屑溜まりがあります。そして、第三次整地を行い、礫を敷きつめます。

問題はこの第三次整地の施行時期です。この整地は朝庭の礫敷を施すための整地ですが、朝堂院の完成時期は史料に記されていません。これまでの調査研究では、「大極殿」は文武天皇即位の697年には史料に記されず、初めて記録される698年に完成したと考えられています。一方、「朝堂」の史料における初出は大宝元年(701)で、それまで朝堂は完成していませんでした。発掘調査では朝堂院東回廊の下層から大宝3年(703)の木簡が出土したことから、少なくとも東回廊は大宝3年以降に建築されたことがわかります。広場の礫敷舗装は、東回廊完成以降と考えられます。

ここで重要なのは、木屑溜まりです。この遺構は、第二次整地以降、礫敷広場完成までの間に位置する遺構です。すでに造営運河は埋め立てられ、資材の搬入が終わった後と考えられます。朝堂院の造営順序は、朝堂建物の建築後に、回廊が建築されたと考えられ、最終的に朝庭の礫敷を敷いて完成します。そこで注目されるのは、木屑の出土位置です。今回の調査区の北東隅にあたりますが、この場所は朝堂東第一堂のすぐ前にあたります。

つまりこの木屑は、この建物の木材加工に伴う木屑と考えられます。とすれば、朝堂が記録に初めて現れる大宝元年(701)以前のものとなります。

この木屑は小さな破片ですが、藤原宮造営の一端を担っていたのです。まだ木屑のすべてが調査されたわけではありませんが、今後どのような樹種であったのかを調べれば、朝堂の建築材に何の樹木が使われていたのかがわかります。また、加工の痕跡を調べれば、どのような大工道具で、どのように加工したのかがわかり、建物の建築技術の解明にもつながります。この木屑は、藤原宮の造営過程や技術を読み解く鍵になるのです。

|

飛鳥藤原第174次調査遺構平面図(現地説明会当日案内板より) |

参考: 飛鳥藤原第174次現地説明会配布資料

【17】「飛鳥の宮廷苑池の構造 -飛鳥京跡苑池の調査から-」

(12.12.14.発行 Vol.149に掲載)

先日、橿原考古学研究所がこの夏から実施していた、史跡・名勝飛鳥京跡苑池保存整備・活用事業に伴う発掘調査の現地説明会が開催されました。これまでの調査で、飛鳥京跡苑池は飛鳥宮跡に付随する宮廷庭園であることが判明し、南池と北池、水路によって構成されていたことがわかっています。さらに南池の南辺近くで、新たに石造物1と石槽が確認されており、大正5年に出土した出水酒船石(石造物2・3)と組合い、導水施設としていました。その構造は、石造物3(出水酒船石)から石造物2(出水酒船石)へ水を流し、ここから木樋のようなもので石造物1へと流し、南池中に放水するという水の流れが想定されています。

昨年の調査では南池の東岸が巨石を積み上げた3m以上の高さもあることが判明してきました。しかし、多くの護岸石が崩落した状態で、詳細な構造の確認は今年度に持ち越されました。

今回の調査は南池の東岸と南岸、そして南岸のさらに南側を調査しました。南池の東岸は昨年度に確認した崩落石を除去したところ、東岸から南東隅には1~1.5mの石が3段以上積まれていました。転落石の様子から考えると、石垣上部は、50~70cm大の石が積まれていたと考えられます。これで東岸から南東にかけての護岸は、池底から3.3mの高さがあり、西岸が1.5m程度であったことと比べるとその構造は大きく異なります。東から南東にかけては段丘崖があることから、このような形状になったのでしょう。さらに、視覚的効果をはかった可能性もあります。また、東岸・南岸はいずれも直線で、コーナー部分が緩やかな弧状になっていました。同様に西岸や北岸も直線で、石造物と北岸の屈曲点を結ぶ東西対称になる平面五角形であることが確定しました。その大きさは東西65m、南北55mとなります。

池底には10~30cmの石が敷き詰められていましたが、東岸から南岸にかけての護岸から、約2m幅で20cm程高くなっており、天武朝の苑池改修時の仕業と考えられます。ここには直径20cmの柱があり、さらに柱を抜き取ったと考えられる穴が並んでいることから、岸辺に沿って柱が立つことがわかりました。例えば、テラス状の施設が想定されます。これは中島の南辺にも同様の穴が並んでおり、テラス又は橋のようなものが想定されます。

飛鳥京跡苑池遺跡(西から)

クリックで拡大します。 |

南岸では大正5年に石造物3(出水酒船石のひとつ)を抜き取った痕跡を確認しました。これによって石造物3の出土位置が確定したことになります。さらに南護岸を兼ねた台石があります。上面を平らに加工した石は、隣接する護岸石よりも30cmほど低くなっており、この上に石造物3を設置したと考えられます。また、石造物3の抜き取り穴の南に隣接して、南から北に水を流す石組暗渠が見つかりました。暗渠は幅70cm、高さ15cmで、蓋石には1mちかい石を使用しています。この暗渠が残っていたのは2.5mの長さにすぎませんが、本来はさらに南に延びていたと考えられます。この水源は明らかではありませんが、飛鳥川から取水していたとすると、島庄あたりから引いていたのでしょうか。あるいは飛鳥宮の内部を通って、東から取水していたのかもしれません。

このように、今回の調査では南池の形状や構造、石造物の出土位置、導水施設の一部が判明しましたが、ここで新たな謎がでてきました。それは石造物の導水構造です。これまでは南から順番に、石造物3→石造物2→木樋→石造物1→南池と水が流れると想定されてきました。

石造物の配列イメージ

クリックで拡大します。 |

現場写真

クリックで拡大します。 |

しかし今回、石組暗渠と南護岸を兼ねた台石、石造物3の抜き取り痕跡を確認したことによって、再検討をしなければなりません。石組暗渠や台石の高さが、これまで想定していた高さよりも80cmちかくも低かったのです。この高さに合わせて、石造物3と2を設置すると、石造物2の放水口よりも、次の石造物1の放水口の方が高くなってしまいます。石造物2から石造物1に水をあげる方法は現状では困難です。飛鳥では須弥山石など、サイフォンの原理を利用したと考えられる石造物もありますが、今回は密閉された導水管でないため無理です。また、南池の水深は、護岸や中島などの高さから、50cm程と推定されています。仮に水深50cmとすれば、石造物2の放水口は水の中に水没してしまいます。今のところ、これらを合理的に説明できる解釈はありません。もう一度、調査成果を精査する必要があります。

例えば、

- 石造物3の抜き取り痕跡は確認されたが、その位置・高さ・設置方法が当初のものを正確に反映しているか。

- 石造物3と2の接続関係が正しいのか。

- 石造物2も抜き取り痕跡が確認されてはいるが、位置・高さ・設置方法が当初のものをどこまで反映しているか。

- 石組暗渠→石造物3→石造物2→木樋→石造物1→南池という水の流れは正しいか。

- 石造物1への導水経路が別系統の可能性はないのか。

- 隣接するもうひとつの水槽石造物への導水経路と今回の導水経路との解釈的な混同はないか。

このように、まだまだ検討する必要があります。発掘調査をすれば、様々なことが明らかになりますが、調査をすることによって、謎も生まれてきます。発掘調査とは、過去の痕跡を調べることですが、その痕跡は100%残っているものではありません。今回の調査は飛鳥人と私たちの知恵比べでもあるのです。

史跡・名勝飛鳥京跡苑池第7次調査 現地説明会配布資料

【18】「封印される埋葬空間 -植山古墳の調査から-」

(12.12.28.発行 Vol.150に掲載)

橿原市教育委員会は植山古墳の南辺部の発掘調査を実施し、古墳の築造過程やその埋葬過程などがわかってきました。

植山古墳は発掘調査されるまでは、丘陵上の竹藪のなかに、石室の一部がふたつ並んで確認されていました。このことから、二つの古墳が隣接して並んでいると考えられていたのです。しかし、2000・2001年に行われた調査で、古墳は丘陵の南斜面に築かれた長方形墳で、南側に入口を設ける横穴式石室が2基並んでいることが判明しました。墳丘は東西約40m、南北約30mで、墳丘の東西と北側の3方に空濠が廻ります。この濠底には結晶片岩や花崗岩の石敷がみられました。

埋葬施設は東西ふたつの横穴式石室です。東石室は墳丘と共に築造された6世紀後半のものです。石室の全長は約13mまで残っていました。床面には石組みの排水溝が設けられ、石室の中には熊本県宇土半島で採石される阿蘇溶結凝灰岩(阿蘇ピンク石)製の家形石棺がひとつ残っていました。阿蘇ピンク石の石棺は大王墓にもみられる材質の石棺です。

西石室は、後から造り足されたもので、7世紀前半頃と推定されています。石室の全長はこちらも約13mほど残っており、羨道(通路部分)の床面には石組みの排水溝があります。玄室(部屋部分)と羨道との境界部の床には、兵庫県高砂市で採石される凝灰岩(竜山石)の閾石(しきみいし)が設置されていました。閾石とは扉石の石製の底板です。上面に扉の軸受け穴や方立をはめ込む溝が彫られていました。本来この上にあったとされる扉石材の一部が、植山古墳の周辺の春日神社・素盞嗚命神社・八咫烏神社の境内に転用石として残されています。

さらに墳丘北側の尾根上には、2時期の柱列がありました。この柱列は墓域を明示する塀の施設であったと考えられています。新しい時期の柱列は藤原京時代のもので、古墳築造から100年を経ても、植山古墳が特別な墳墓として管理されていたことが判明しました。

植山古墳の位置する甘樫丘西側にある丘陵(現在は住宅街になっているが)は「大野丘」と推定されています。そして、『古事記』や『日本書紀』によると、推古天皇の「御陵は大野の岡の上に在りしを、後に科長の大陵に遷しき」や「朕が為に陵を興てて厚く葬ること勿れ。便に竹田皇子の陵に葬るべし」と記されていることから、植山古墳は竹田皇子と推古天皇の初葬墓で、後に河内へと改葬されたと考えられています。特に、当時調査を担当していた竹田政敬氏によると、五条野丸山古墳は蘇我稲目、植山古墳は、竹田皇子と推古天皇の初葬墓、その東の五条野宮ケ原1・2号墳を蘇我蝦夷・入鹿、そして菖蒲池古墳を蘇我倉山田石川麻呂と推定しています。

今回の調査は、これまで不明であった墳丘の南斜面と、古墳の前面にある平坦面での調査です。これによって、植山古墳が改葬されていたかどうかが注目されていました。しかし、新聞等では改葬の有無については、あまり報道されておらず、石室の閉塞に土を使っていたことだけが大きく取り上げられていました。この他にも、東石室に2時期の暗渠が確認されたり、古墳築造にあたり、大規模な造成工事をしていたこと。古墳の前に整地による平坦面があることも判っています。

しかし、今回の調査で最も注目される成果は、やはり閉塞土であると考えています。墳丘の南斜面は、後世の削平で削られており、その断面を観察することができました。その結果、いくつかの事実が確認されました。それは東石室・西石室共に、土によって入口を閉塞していることです。一般的に、横穴式石室では石で閉塞することが多いのですが、ここでは土で閉塞していました。

では、土で閉塞することに、どのような意味があるのでしょうか。いくつかの理由が考えられます。これまでの横穴式石室は、石によって閉塞し、石室の入口先端の石が墳丘に見えているものもありました。しかし、終末期古墳は、石積みの羨道を造らなくなり、高松塚古墳のように、完全に土で埋め戻してしまうようになります。植山古墳もこのような終末期古墳の特色を取り入れつつあるのかもしれません。

土で閉塞することは、石室を二度と開口しないことを前提としていたことが考えられます。しかし、植山古墳の場合、東石室では石棺がひとつだけでしたが、まだ羨道部分には、追葬することは可能です。西石室には扉があったことが判明しており、いずれも追葬や再開口の可能性が想定されます。当初は石で閉塞していたのかもしれませんが、結果的に追葬はなく、改葬がなされ、最終的に土によって丁寧に閉塞したのである。

ここで閉塞土の状況を詳細にみると、興味深いことがわかります。東石室では閉塞土が1時期、西石室では閉塞土が2時期あることです。しかも西石室閉塞土①を掘り込んで、東閉塞土があります。これだけをみると、西石室の閉塞後に、東石室を閉塞したことになります。しかし、ふたつの石室の年代は、東石室が6世紀後半、西石室は7世紀前半のもので、閉塞順序と矛盾します。ここで注目されるのが、西石室の閉塞土が2時期確認されていることです。つまり、西石室の閉塞土①は当初の閉塞土であり、閉塞土②は再開口後の閉塞土ということにります。そして、東石室の閉塞土は1時期しかなく、西石室閉塞土①より新しいことを考慮すると、東石室閉塞土は当初のものではなく、2度目の閉塞土ということになります。これを時代順に整理すると、東石室の構築→閉塞(残存せず)→西石室の構築→閉塞土①→東西石室の開口→東石室の閉塞土→西石室の閉塞土②、という順番が推定されます。つまり、今回の調査で植山古墳は改葬されていたことがわかるのです。しかも、その改葬にあたって、丁寧な閉塞をしていました。そして、空墓になったにも関わらず、北側の尾根上には藤原京の時代まで、柵によって適切な管理がなされていたことは、植山古墳の被葬者を考える重要な成果といえるのです。

史跡植山古墳の調査 現地説明会資料

【19】「飛鳥寺西の空間構成-飛鳥寺西方遺跡の調査から-」

(13.2.8.発行 Vol.154に掲載)

明日香村教育委員会は、昨年の夏から飛鳥寺西方遺跡の調査を継続してきました。その結果、広範囲にわたって石敷・バラス敷が施されていることが確認されました。

この飛鳥寺の西の地域は「飛鳥寺西の槻樹の広場」と称されるように、『日本書紀』に幾度となく記載される地域です。

皇極3年(644)には、中大兄皇子が蹴鞠をしている時に中臣鎌足と出会う場面で現れ、後の乙巳の変や大化改新に繋がっていくエピソードとして記されています。そして、乙巳の変直後(645)には、大槻樹の下で天皇・皇祖母尊・皇太子が群臣を集め忠誠を誓わす儀礼が行われています。つまり、この槻樹は聖なる巨木と考えられていたのです。斉明3年(657)になると、須弥山の像を飛鳥寺の西に立て、盂蘭盆会を催していました。須弥山石が飛鳥寺の北西の石神遺跡で出土していることから、「飛鳥寺西」地域は石神遺跡の地域を含む範囲が考えられます。壬申の乱にあたっては、飛鳥寺の西の槻の下で軍営を設けたとあり、かなり広い空間があったことが推測されます。これは持統2年(688)に蝦夷213人を饗宴したことからも伺えます。天武6年(677)以降、飛鳥寺の西の槻の下で、多禰島人(種子島)や隼人・蝦夷らを饗宴した記事があり、この時期の饗宴の場所が飛鳥寺の西を中心とした地域であったことがわかります。

このように「飛鳥寺西」地域は、石神遺跡を含む飛鳥寺の西方一帯と推定され、時代によって、その性格が微妙に変化していることもわかります。

この「飛鳥寺西」地域を解明するために、明日香村教育委員会は平成20年度から継続的に調査を行ってきました。その結果、遺跡の範囲は南北200m、東西120mの遺跡(石神・水落遺跡を除く)であることが推定されるようになりました。これまでの調査では、飛鳥寺西面大垣に併走する土管暗渠や掘立柱塀、石組溝などが確認されていますが、他に建物遺構等はなく、石敷・バラス敷が飛鳥川に向かって雛壇状に施されている様子が判明しています。

今回は飛鳥寺西門前にある「入鹿の首塚」のすぐ西側の水田を調査しました。ここでは調査区全面に石敷・バラス敷が広がっています。

石敷は15~25cmの川原石を使って、上面を平坦に揃えていました。その範囲は南北10m以上、東西6mですが、平面形は不整形で、見切石などもありません。この石敷は、下層の整地土の出土土器から、7世紀中頃以降の敷設であることがわかります。皇極3年の蹴鞠の時に、石敷があったかは微妙です。この石敷のほぼ中央に直径1.5m、深さ40cmの土坑があります。この土坑は石敷の整地土の上から掘りこまれていることから、石敷よりも新しく掘られていることがわかります。

バラス敷は抜かれている部分もありますが、石敷の施されている箇所以外は3~10cmの小石を敷き詰めた砂利敷です。石敷の上面よりもわずかに低く敷かれていますが、石敷とは同時期と考えられます。また、調査区の東壁ちかくには、直径3m以上の土坑があります。深さも1mを越えることから、井戸と考えられます。その最終埋没土に平安時代の土器が入ることからみて、新しい時期の遺構と考えられます。

今回の成果から、飛鳥寺の西の地域は、石敷・バラス敷を施した広場であったことが徐々に明らかになってきました。ここでは確実な建物遺構はありません。つまり「飛鳥寺西の槻樹広場」のうち、「飛鳥寺西の広場」であることはわかってきました。残念ながらこの地域の象徴でもある「槻樹」の跡は確認されていません。石敷の中央にある土坑が当初、槻樹の痕跡、あるいは抜き取った痕跡ではないかと考えました。しかし、この遺構を調査しましたが、樹根のあった痕跡は確認できず、抜き取った跡という確証も得られませんでした。よって槻樹の有無については、今回の調査では確定できませんでした。

では、この土坑は何だったのでしょうか?石敷より後に掘られたのは間違いありませんが、石敷のほぼ中央にあることは意味ありげです。本来、築山のようになって樹木が植えられていた可能性はまだ残されていると考えます。また、樹木以外の構造物が設置されていた可能性もありますが、いずれも確証はありません。さらなる検討が必要です。

これまでの成果を踏まえて、石神・水落地区を含めて「飛鳥寺西」地域を時期ごとにみてみましょう。

まず7世紀前半です。石神地区ではこの時期、顕著な遺構は確認されていません。しかし、一部で瓦の出土があり、瓦葺建物が数棟建てられていたことが推定されています。さらに新羅土器も出土していることから、王宮付属の迎賓施設の可能性を考えています。一方、飛鳥寺西門前には南北の土管暗渠を埋設し、さらに南北掘立柱塀があります。この時期には飛鳥寺の西に塀によって画された区画が想定されますが、その実態は明らかではありません。

7世紀中頃には石神地区(A期)では多数の建物群が建ち並び、特に斉明朝には蝦夷などを饗宴する迎賓館と考えられています。その南の水落地区では、斉明朝に漏刻台が作られますが、その直前には石神地区の迎賓館施設と類似施設が建てられていました。これに対して飛鳥寺西方地区では、この時期まで、塀による区画施設が残されていたかは明らかではありません。

7世紀後半になると、石神地区では迎賓館施設を撤去し、新たな建物群が建てられます。私は壬申紀に記載のある小墾田兵庫と考えています。そして水落地区の漏刻建物の撤去後に建てられた四面廂建物は留守司の可能性が考えられます。これに対して飛鳥寺西地区では、全面が石敷舗装の広場に変わっています。

このように各地区は、時期によりその性格を変化させていることがわかります。特に饗宴空間は、石神地区から飛鳥寺西地区へと遷ることは、饗宴儀礼の変化と対応するものと考えられます。

このように「飛鳥寺西」を考えるにあたっては、飛鳥寺西方遺跡だけでなく、石神地区・水落地区・飛鳥寺西方地区の歴史的な変遷や性格の追求など、総合的な検討が必要になります。さらなる調査研究が期待されます。

【20】「嶋家・嶋宮の西の端 -島庄遺跡の調査から-」

(13.2.22.発行 Vol.155に掲載)

明日香村教育委員会は、昨年の6~7月にかけて、島庄遺跡の西部で発掘調査を実施しました。この島庄遺跡は縄文時代から中世にかけての複合遺跡ですが、その中で最も注目されるのは飛鳥時代の遺構です。ここではすでに一辺42mもの方形池が確認されており、嶋家や嶋宮と考えられています。今回の調査でも、飛鳥時代の塀が新たに見つかりました。

『日本書紀』によると蘇我馬子の家は、飛鳥川の側にあったことが記されています。その庭には小さな嶋をもつ小さな池があったことも記されていました。このことから蘇我馬子のことを「嶋大臣」とも呼んでいました。馬子が亡くなった後、蘇我蝦夷が引き継ぐことになりますが、舒明天皇の母である糠手姫皇女に、この地を提供していたようです。それは糠手姫皇女のことを嶋皇祖母命と呼んでいたことから、嶋に住んでいたことがわかります。さらに皇極天皇の母である吉備姫王(吉備嶋皇祖母命)もここに住んでいたことが推定されています。嶋家は蘇我本宗家滅亡後は完全に没官地となり、壬申の乱にあたっては、大海人皇子が嶋宮に滞在していたことが記されています。そして、草壁皇子もここ嶋宮を皇子宮としていました。このように嶋の地域は、7世紀前半(Ⅰ期)には蘇我馬子の嶋家、7世紀中頃前後(Ⅱ・Ⅲ期)にはふたりの嶋皇祖母命、7世紀後半(Ⅳ期)には草壁皇子の嶋宮と変遷し、奈良時代中頃にはその機能を終えたと考えられています。そして、その性格をみると、離宮・苑池・経済基盤にかかわる施設があったことがわかります。

島庄遺跡の範囲は、北を唯称寺川、西を飛鳥川、南を冬野川、そして東は石舞台古墳を含む範囲であることがわかっています。ここでの遺構は複雑に重複していますが、出土遺物や重複関係、遺構の方位から、その変遷がわかってきました。さらに、遺跡の性格も場所によって一様ではないことがわかっています。これらの調査成果からみて、遺跡は大きく4地区に分けることができます。北部地区は方形池を中心とした地区、南部地区は大型駐車場のある地区、西部地区は飛鳥川沿いの水田の広がる地区、東部地区は石舞台古墳を中心とした地区です。

北部地区は方形池が7世紀初め(Ⅰ期)に造られ、飛鳥時代全般を通して存続します。またこれに付随する施設がII期以降建てられるようになりました。このことから北部地区は、池に関わる地区と考えられます。ただし、方形池は蘇我馬子の時代のものですが、一辺42mもある巨大な方形池なので、小さな池ではありません。馬子の池はこの池ではないでしょう。まだ未確認の池を想定するべきです。一方、南部地区はⅠ期からⅣ期にかけて、継続的に建物が建てられています。この中でもⅠ期の大型の建物はこの遺跡では最大のものです。ただし廂が付かないことから、正殿などのような中心建物ではなさそうです。そして、IV期になると、この遺跡の建物群はすべて正方位に合わせた建物となっています。このことから、南部地区が居住の中心となっていたと考えられます。これに対して、西部地区では建物などの遺構は確認されていません。飛鳥川までの範囲は平坦な地形が広がっており、この地区が利用されなかったとは考えられません。むしろ施設などを建てないような利用方法、つまり耕作地などのような利用が考えられます。史料からも嶋宮には広大な水田を持っていたことが記されていますので、経済基盤に関わる地区といえます。そして、東部地区はI期に石舞台古墳が造られるだけで、嶋宮そのものの遺構は確認されていません。墓域として管理されていたのでしょう。このように、各地区の変遷と性格が推定されるようになってきました。

今回の調査地は、大型駐車場西側の遺跡西部にあたる地域です。ここでは掘立柱塀が2条確認されました。掘立柱塀①は2.1~2.4m間隔で7間分確認されています。柱掘形は一辺1.3mの大型柱穴で、その方位は北から西へ25度振れています。一方、掘立柱塀②は1.8~2.1m間隔で8間分確認されています。柱掘形は一辺70cmと小型で、ほぼ正南北をしています。重複関係から掘立柱塀①→掘立柱塀②の変遷がわかりますが、出土遺物からは時期を特定できません。しかし、遺構の重複関係や方位からみて、掘立柱塀①がⅠ期前半、掘立柱塀②がⅣ期と推定されます。

ここで重要なのは、ふたつの遺構がいずれも南北塀であることです。この場所は南部地区の建物群の西にあたり、ここより西には顕著な遺構が確認されていません。特に、掘立柱塀①は大型の柱掘形をもつ塀であることから、嶋家を囲む西辺の塀の可能性が高いと考えられます。また、掘立柱塀②も、柱掘形規模はやや小さいものの、掘立柱塀①と同じ位置での南北塀であることから、嶋宮の西辺塀の可能性があります。この塀を境に、飛鳥川までの範囲が、経済基盤にかかわる耕作地としての空間であったと推定できます。

|