飛鳥・藤原夜話

青木 敬 先生

(元 奈良文化財研究所)

|

【1】 「第1回 前口上」 (13.11.15.発行 Vol.174に掲載)

先日、両槻会の第41回定例会を終え、某新中華のお店で皆さんと祝杯を挙げ、おいしい鍋に舌鼓を打ち、ほろ酔い気分になってきたところで、メルマガに連載記事を書いてほしいとの風人さんから突然のお願いが…。

これまで単発モノは書いたことがありましたが、連載の経験はありません。「うわ~、飲んで飲んでと調子に乗って飲んでしまった代償か!?」と焦りつつ周りを見ると、わたしの揺れる?気持ちを察した(らしい)よっぱさんが「そこをなんとかお願いします<(_

_)>」と言わんばかりの顔でわたしを見ているではないですか。そんな顔で見られると、もう退路を断たれたも同然。結局、2か月に1篇ずつならなんとかなるでしょうと、その場で連載をお引き受けした次第。「フフフ、釣れた釣れた」と後ろで手を引く番頭さん(ももさんとも言う)の嬉々とした顔が目に浮かぶようでした。

そんなことで、今回から飛鳥・藤原の遺跡についてわたしが日頃考えていること、あるいは論文化に至らない妄想など、種々雑多に書き連ねていくことになりました。すでに書きましたが、2か月に1回程度の頻度、みなさんの記憶が薄れた頃に出没する予定だそうです。いつまでネタがもつのか自分でも全く分かりませんが、どうぞご贔屓に。

事務局より、まずは自己紹介せよとのお達しがありましたが、このように本名で出ておりますので省略します。プロフィールに興味のある方は、奈良文化財研究所(奈文研)のホームページを覗いてみてください。とはいえ、何も紹介がないのもさびしいので、HPに書いていない自分のキャラクターを簡単に紹介しておきます。東京生まれの東京育ちですが、関西の風土と言葉が大好きな38歳です。食べ物の好き嫌いがないこと、どこでも聞こえる大きい声、やたらと響く笑い声が代表的な特徴です。職場でも、わたしが在席していれば誰でもすぐわかるようで、静かにしていると、「どこか調子でも悪いのか?」と聞かれる始末。どうやら密談には不向きな人間のようです。ちなみに、相州鎌倉から奈良へやって来て7年目になります。最初の4年ほど飛鳥・藤原地区で過ごし、藤原宮、甘樫丘東麓遺跡、石神遺跡などの発掘調査に従事しました。現在は、平城地区で調査研究に従事しておりまして、毎日土器に囲まれています。

さて、20年程前、歴史を専攻すべく大学に入学したわたしは、春休みに飛鳥へ出かけました。古代の歴史に興味がある自分にとって、まず見るべきは飛鳥と信じて疑わなかったためです。自転車で飛鳥各所を巡ったのですが、あの頃はまだ甘樫丘の前の道路も狭く、飛鳥にはほとんどお店らしいお店がなかったように記憶しています。飛鳥寺や橘寺、岡寺に石舞台などを見学した後、奈文研の飛鳥資料館へ立ち寄り、なにやら異国情緒ただよう須弥山石の存在観がやけに強く印象に残っています。さらに、藤原発掘調査部の展示室に立ち寄り、昆虫の標本のようにズラリと並んだ瓦や土器の基準資料に圧倒されたことなどが思い出されます。十数年後、まさか自分がそこに所属することになるとは夢にも思っていませんでしたが。

その2か月後、わたしは大学の先輩に誘われて飛鳥を再訪し、代表的な終末期古墳を巡りました。最初に訪れた野口王墓古墳(天武天皇・持統天皇合葬陵)を目の前に、周囲を見渡しながら先輩から古墳の立地や地形的な改変の様子などを丁寧に教えてもらい、その時はじめて現地に足を運ばないと遺跡は理解できないことを痛感しました。そして、尊敬する考古学者、鳥居龍蔵(1870―1953)のように、どこまでも遺跡を追いかけ、見聞を広めていこうと決意したのです。飛鳥に誘われ、そして飛鳥の史跡から自分の考古学徒人生は幕を開けました。今、興味の対象はついに海を越え、アジア各地の遺跡踏査も多くなりました。でも、わたしの原点が飛鳥にあることに変わりはありません。

そして今、わたしは奈良の地で都城や寺院などの調査研究に従事するという幸運に恵まれました。これも自分が歴史を学び始めてすぐの頃、飛鳥を訪れたことがきっかけとなり、飛鳥が導いてくれた気がしてなりません。飛鳥は、わたしにとって何物にも代えがたい大切な地なのです。

【2】 「第2回 天香久山の聖性」 (13.12.27.発行 Vol.177に掲載)

奈文研の飛鳥藤原地区の庁舎は、大和三山のひとつ天香久山の西麓にあります。天香久山は、大和三山の中でもとくに神聖視された山でした。山が神聖視されたことで、山にある土も神聖とされたようです。『日本書紀』神武天皇即位前記戊午年9月条には、天香久山にある神社で採取した土から土器をつくり、天神地祇を敬い祭れとあります。崇神天皇10年9月条には、謀反の気配ありとされた武埴安彦の妻、吾田媛が密かに香久山にやってきて、土を盗み取り、「是、倭国の物実」と言ったと書かれています。物実(ものざね)とは、代表とか代わりといった意味ですから、「倭の代表の土」を盗み取った→国に対する挑戦行為→謀反の気あり、とされたわけです。このように天香久山の土は、倭そのものを表す位ですから、山そのものが特別に崇められていたことがうかがえます。

第41回定例会の席上、わたしは、天香久山と国家プロジェクトとの関係性に言及しました。その根拠として挙げたのが吉備池廃寺と大官大寺、そして藤原宮です。これらのどこが共通するのかというと、基壇や掘込地業に使っている土、具体的にはキメの細かい橙褐色をした粘質土です。これでそのまま土器をつくることができそうな土です。2007年夏、藤原宮大極殿南門の発掘調査時に先輩職員から教えていただいたのが、大極殿南門の掘込地業の版築土は、大官大寺塔・金堂の基壇版築土と実によく似ているという点でした。さらに聞くと、吉備池廃寺の塔・金堂の基壇土とも似ているとのこと。聞いた時には「似ているのか~」という程度の認識でしかなかったのですが、よくよく考えてみると、いずれも天香久山の周囲に立地するという共通点があることに気づきました。

今挙げた2遺跡は、どれも天皇に直接かかわりがあって、国家プロジェクトとして大々的に造営されたものばかり、ひょっとするとこうした天皇勅願の造営事業に天香久山の土を使ったのではないかとの思いを抱くようになりました。藤原宮はいうまでもないところですが、吉備池廃寺は、舒明天皇が発願した初の国立寺院として知られるも位置が不明であった百済大寺と推定され、大官大寺は文武天皇の時代に造営がはじまった文字通りの官立寺院です。藤原京内の寺院基壇であっても、和田廃寺塔の基壇土などは暗茶褐色をしていて、吉備池廃寺とはまったく異なる色調の土が用いられていました。基壇の土は、造営の対象に応じて使い分けられていたと考えることができるかもしれません。

そうなると土器だけでなく、基壇に使う土も、これぞ国家的な造営事業という、まさにここぞという場合にのみ天香久山から採土し、造営予定地へ運ばれたのではないかと妄想が膨らみます。逆を言えば、採土する天香久山がすぐそばにあったからこそ、吉備池廃寺や大官大寺は、香久山の周辺に造営されたとも思えてきます。聖なる山として、そして国を象徴する山である天香久山、だからこそ舒明天皇はこの山に登り、国見をしたのでしょう(『万葉集』巻1-2)。飛鳥を離れることができても、古くから聖なる山として特別視されてきた香久山からは離れられない、そこで飛鳥から一番離れた山の北側に百済大寺を造営した、そんな舒明天皇の心境が垣間見える気がします。天香久山に対するこうした心境は、歴代の天皇にも引き継がれることとなり、山の周辺に官立の巨大な施設がいくつも営まれたと思うのです。

そこで考えなければならないのが、天武天皇が造営した高市大寺です。大官大寺に先行して営まれた官立の巨大寺院でしたが、その所在地は現在に至るまで確定していません。しかし、ここまでみてきた吉備池廃寺や大官大寺と天香久山との位置関係からすると、高市大寺だけが天香久山から遠く離れていたとは考えにくい。さらに、吉備池廃寺が山の北側、大官大寺が南側にあることからすると、消去法的にみて山の西麓にあったと考えるのが妥当でしょう。そうなると、奈文研飛鳥・藤原地区庁舎のすぐそばにあったとされる木之本廃寺がその最有力候補となります。これまで瓦の存在から推定されてきた木之本廃寺ですが、これとはまったく違った視点から検討しても、そこに巨大寺院があった可能性が高い、わたしはそう考えています。

【3】 「第3回 掘立柱のはなし(1)」 (14.3.21.発行 Vol.184に掲載)

今回は、飛鳥・藤原地域の掘立柱について少し話してみたいと思います。

発掘調査現場へ行くと必ずといってよいほど目にする掘立柱、地面に穴を掘り、そこへ柱を立てて、穴を埋め戻す方法です。少し前、伊勢神宮の式年遷宮が大きなニュースになっていましたが、伊勢神宮の社殿も掘立柱建物で、日本古来の建築様式を伝えるとされています。ちなみに、柱を立てる時に掘った穴を「柱掘方(はしらほりかた)」、立てた柱まで含めて「柱穴(ちゅうけつ)」とわれわれは呼んでいます。

発掘調査で毎日のように検出される柱穴、こうした穴の並び方などを検討して、建物かあるいは塀か復元します。建物の復元に大きなヒントを与えてくれる柱穴ですが、柱穴にはそれだけでなく、いろいろな情報が隠されているのです。

発掘調査の際、柱穴は平面的に確認した後、平面図にその形状を記録します。その後、柱を立てた場所や地面に埋めた部分の深さを確認するなどの目的で、柱穴を底まで半分掘り下げる作業(断ち割り)をおこないます。断ち割りで柱穴の断面図を作成し、写真による記録をおこなって柱穴の調査を終えるのです。発掘調査の後半段階にさしかかると、毎日この作業の繰り返しになります。わたしも発掘調査に出ると、せっせと毎日柱穴の調査に携わるのですが、毎日図面を描き続けていると、柱掘方のカタチにいくつかの特徴があることに気づいたのです。きっかけは、甘樫丘東麓遺跡の発掘調査の時でした。同じ建物と復元した隣り合う柱穴なのに、柱掘方のカタチがまったく違うのです。最初はあまり気に留めなかったのですが、数日後、ひょっとするとこれは穴掘りの役夫1人1人の掘り方の「くせ」が反映したのではないかと思いつきました。

この思いつきを単なる思いつきで終わらせては、考古学徒の名折れです。そこで現場終了後、これまでの発掘調査図面をひっぱり出して柱掘方のカタチを調べてみました。そうすると、やはり他の掘立柱建物でも柱掘方のカタチがいくつかの特徴に分類できることがわかったのです。

古い記録によると、役夫1人が1日かけて1.5m立方の穴1基を掘っていたようで、硬い土の場合は1.2m立方でもOKでした。穴1基を1人で掘ることは確実なようです。では、この「くせ」が穴掘り役夫1人1人の個性の反映とすると、1棟まるまる発掘調査された建物を検討した場合、全部で何人の役夫が穴掘り作業に従事していたか復元できることになります。藤原宮の官衙地区では、1棟全部が調査された例があるので、その建物をケーススタディにして検討しました。その結果、柱掘方のカタチは1棟の建物につき10以上に分類できること、そこから建物造営時に役夫が10人以上で編成されていたらしいというところまで推定できました(青木敬「掘立柱建物の検討視点」『奈良文化財研究所紀要2011』)。

さらにその後、平城宮や各地の建物を検討し、10人ないしは10人強程度の役夫集団が列島各地で編成され、造営に従事していたらしいこともあきらかになってきました(青木敬「検出遺構における掘立柱建物」『四面廂建物を考える』、2012年)。奈文研の山本崇さんによると、都城の労役に従事した人々の編成は、10人が最小単位だそうです(『四面廂建物を考える』討議での発言)。都城の労役体系を考える上でも、10人を1単位とするのが基本だったとすると、造営時にもこれと同じような員数編成と考えるのが自然でしょう。言葉を換えると、10人は律令的な労働単位とも言えるかもしれません。

その一方、全国各地には10人より少ない、あるいはもっと多い員数編成で柱掘方を掘っていた例も確認することができました。都城の労働力編成とはまた違った単位が、地域によって存在したようです。掘立柱の柱穴には、古代の人々のいろいろな知恵が残されています。皆さんも発掘調査現場を訪れ、掘立柱の遺構をご覧になる機会がありましたら、じっくり柱穴のカタチを観察してみて下さい。ひょっとすると、アッというような発見があるかもしれませんよ!?

【4】 「第4回 掘立柱のはなし(2)」 (14.5.30.発行 Vol.189に掲載)

前回は、掘立柱の柱掘方のカタチについて取り上げてみました。結論として、形状的な特徴が10くらいのグループに分類できること、さらにそのグループが柱掘方を掘った役夫の「くせ」だとすると、1棟の大型建物を造営する時には役夫が10名程度で編成されていたのではないかと推測しました。

今回も掘立柱のはなしを続けたいのですが、今度はまた別の視点から考えてみましょう。別視点とは、建物の解体に注目するためです。伊勢神宮の式年遷宮にみるように、掘立柱建物の寿命は、1世紀といった長期間ではなく、数十年程度の短期間だったと考えられます。それは、地面に埋まっている部分の柱が腐ってしまうことが原因です。法隆寺五重塔の心柱は、地下にある心礎の上にたてられていましたが、解体修理時に地下部分が腐ってなくなっていることが分かりました。塔の場合、心柱は躯体に直接関係しない部材ですので、地下部分が腐食しても塔自体が倒れてしまうことはありませんが、一般的な建物の柱が腐ってしまうとそうはいきません。そこで、建物を解体したり、建て替えをおこなったりするのです。

解体といってもその方法はさまざまです。地面より下の部分は腐っていることもあるので、地面に見えている部分だけを切って、地上部分の柱を再利用することがあります。飛鳥で発掘調査すると、地中に柱根(ちゅうこん)が残っている場合があり、立ち腐れた柱なのかとも一瞬思います。ところが、柱根の上に柱が腐って、そこが粘土になった部分が見つかることがよくあります。よく観察すると、この粘土層に小さな木の屑が混じっていることがあるのです。菅谷文則さんは、これが柱を地上部分で切断した際の削り屑ではないかと推定しました(『飛鳥京跡III』、2008年)。まさに卓見です。こうした発掘調査現場での丹念な観察と洞察が、発掘調査の水準を引き上げていくのであり、発掘調査をおこなう時、われわれが常に念頭に置かなければならない点です。

実際に、わたしも石神遺跡の調査時に、A3期(斉明朝)の建物跡から同様の木屑を見つけたことがありました。石神遺跡21次調査の時です。この調査区で検出した建物や塀のなかでも、A期(7世紀前半~中頃)の建物の多くは、廃絶時にどうも柱の地上部分を切断したケースが多いように感じました。というのも、次のB期になると、一帯を大規模に整地し、それまでとまったく異なる建物を新規に造営するためです。石神遺跡は、地面を少し掘ると湧水します。この湧水こそ、膨大な量の木簡や木製品が現在まで残されることになった大きな要因だったと考えられますが、そのいっぽうで建物にとっては腐食の原因となるため、決してよい土壌環境とはいえませんでした。ですので、地面に埋まった部分の柱は腐って再利用が難しいと考えた当時の人は、地面より上の柱だけを切り取って再利用したのでしょう。柱の状況を考えた再利用方法といえます。

ということは、もうすこし乾燥した土壌であれば、柱の取り外し方も違うことになります。地面に埋まっている柱まですべて抜き取って再利用するのです。柱は地面深くしっかりと埋められていますから、抜き取るには柱の周囲を掘らねばなりません。この柱周囲を掘った穴は柱抜取穴(はしらぬきとりあな)と呼びます。さて、掘り返した柱の抜き取り方は、やはりいろいろな方法があったようです。回転させて抜き取る、横倒しにして抜き取るなど、柱抜取穴の形状を観察すると、これまたいろいろなパターンがあったことがうかがえます。

柱の抜き取りについても、まだまだ興味深い発見がありますが、紙数も尽きました。そこで次回は、柱の抜き取りの方法からこんなことが分かるという例を紹介したいと思います。

【5】 「第5回 掘立柱のはなし(3)」 (14.7.25.発行 Vol.193に掲載)

藤原宮は、大垣と呼ばれる巨大な掘立柱塀とその前後にある濠で区画されていました。石神遺跡にも巨大な南限塀がありましたが、これも藤原宮大垣に匹敵する規模を誇ります。なにが巨大かというと柱掘方がとても大きく、いずれも立方体状に掘るのですが、この一辺が成人男性の身長程もあるのです。

そもそもなぜ柱穴を四角形に掘るのでしょうか?理由は、穴掘りに従事した役夫が、仕事をきちんとしたかどうかすぐに判別できるためと考えられます。すなわち、決められた一辺の大きさを設定しておけば、その大きさでちゃんと掘ったかどうか一目瞭然です。ところが柱掘方を円形にした場合、すぐさま大きさを割り出すことが難しくなります。ということは、4尺あるいは5尺立法(1.2~1.5m立法)の柱穴を1日1基掘るようにと命令され、役夫は柱掘方をせっせと掘っていたという環境が考えられます。こうした命令下で作業をおこなうのは、宮殿や寺院造営などの国家プロジェクト、あるいは各地の役所(官衙)造営など、今でいう公共事業、すなわち役人がきっちりと労務管理をおこなっていた環境下で建物造営がおこなわれたためと考えるのが自然だと思います。逆に円形の柱掘方になる建物などは、こうした厳しい労務管理下に置かれていない集落などが考えられるでしょう。柱掘方のカタチによって、遺跡の性格が異なるのかもしれないのです。

さて掘立柱の場合、地面に埋められた深さのおよそ3~5倍が柱の長さになると推定されています。もちろん建物に応じて多少の違いがありますが、地下1:地上2~4という長さの割合で柱が立てられたようです。そうなると、柱が1m地下に埋まっているとすると、その全長は3~5mに復元できます。藤原宮大垣の場合、本来の深さが1.8m前後あったとすると、地上部分の高さが3.6~7.2mとまさに巨大な塀だったと推定できるのです。大垣の柱穴の数は約1300基、前々回に触れた役夫1名で1基掘ったとすると、のべ1300人の役夫が柱穴掘りに従事したことになります。

藤原宮大垣には、もうひとつ面白い特徴が確認されています。それは抜取穴なのですが、形状が舌状に細長く伸びる特徴的なカタチをしています。よく似たカタチの抜取穴が何基も同じ方向を向いているのですが、ではどれほど続くのかというと、10基ないしは16基になるのです。前々回、柱掘方の役夫が10名程度で編成されていた可能性を指摘しましたが、またまた10という数字が出てきました。いろいろな造作をおこなう際に、10という数値が単位になっている可能性があるのです。律令国家を考えるうえで、10という単位を意識すると、また違った視点で飛鳥・藤原をとらえることができるかもしれません。

なお、今回取り上げた藤原宮の大垣における柱穴については、われわれの大先輩で古代官衙研究の第一人者である山中敏史さんが、奈良文化財研究所のホームページに連載されているコラム作寶樓に「柱穴の魅力」と題して書いておられます。そちらもあわせてご覧いただくと、いっそう理解が深まると思います。ちなみにコラム作寶樓では、奈文研に所属する研究者が耳寄りな研究ネタを開陳しておりますので、お時間のある方は是非覗いてみてください。

【6】 「第6回 遺跡の調査」 (14.9.19.発行 Vol.197に掲載)

2007年、わたしが奈良文化財研究所へ入所した年です。たしか、両槻会もこの年に産声をあげたはず、双方にとって思い出深い1年ですね。入所してからほどなく入った研修現場が、藤原宮の大極殿南門(飛鳥藤原第148次)でした。当時、都城についてあまり勉強をしていなかった自分でも「こりゃエライ所を掘っているなー」と思った程の中枢部でした。なにせ、藤原宮のど真ん中、ということは藤原京の中心にも位置する、まさに律令国家の中心の中心です。そんな場所の発掘調査ができる、それはテンションが上がらないはずがありません。

ところが、現場に行っても、基壇や礎石など南門にかかわる遺構が見当たりません。みな後世の耕作などによって削り取られてしまったようで、深い耕作溝が南北に何条も連なるばかりで、はじめは何がなんだかまったくわかりませんでした。先輩職員の説明を聞いてようやく状況が理解できましたが、それでも立体的でない遺構を掘るというのは、はじめピンとこなかったのです。というのも、わたしは、それまで古墳や竪穴建物といった凹凸がはっきりした遺構の調査に従事することが大半でした。古墳は、削り取られてしまった例を除き、一見して墳丘がわかります。竪穴建物(竪穴住居)も、掘り上げると大きな穴となるので、現場を一見しただけで、あれは竪穴建物だとすぐに理解できるのです。しかし、藤原宮大極殿南門は、一瞥しただけではまったく理解ができない。

ところが、担当している調査員のみなさんは、目の前に建物があるかのように、ここの溝の向きがどうだ、柱穴がどうだと話をしている、その光景をみたわたしは、ほとんどなにかの秘儀を見せられているかのような衝撃を受けました。こうした遺跡の調査には、相応の技術的な習熟と鍛錬、さらに遺構に対する勉強が必要なのだと痛感し、それまで多少は発掘調査の腕に覚えがあったと思い込んでいた自分が本当に情けなくなりました。お恥ずかしい話です。

あれから8年以上が経過しました。現在の自分は、遺跡調査に携わる者としてどこまで成長できたのでしょうか。調査時に遺構の情報をちゃんと拾い切れているのでしょうか。今もなお自問自答する毎日です。

さて、発掘現場では、発掘作業員さんとともに遺構が検出できる面をきれいにして、わずかに残された柱穴や溝などを検出します。その成果は、すぐさま遺構カードと呼んでいる日誌代わりの簡易図面へ書き込んでいきます。毎日、現場が終わると、書き込んだ遺構カードを図面用紙に転写して、どの穴が一連なのか、どういった性格の遺構なのか悩む時間です。この悩む時間こそ、大変ですが遺跡調査の醍醐味でもあります。これがきっかけで研究のヒントとなった経験は一度や二度ではありません。第3回で紹介した柱穴の造営に従事した役夫の話も、この過程で気づいたことがきっかけとなりました。大変ですが手は抜けません。毎日この行為を繰り返し、徐々に遺跡の性格や位置づけをあきらかにしていくのです。南門の調査でももちろん同じ手続きをふみました。そして、わたしも徐々に遺跡の全体が理解できるようになっていったのです。遺跡調査は、現地での検討だけでなく、室内での検討によって導き出した仮説を現場で検証し、それを毎日間断なく繰り返して事実へ近づいていく作業に他なりません。

話を大極殿南門へ戻しましょう。日本史上初の瓦葺き宮殿だった藤原宮、その中心に構えられた大極殿南門ですから、当初は巨大な基壇の上に巨大な瓦葺建物が建っていたはずです。そこがすっかり後世の改変で削り取られてしまっている、ではまったく当時を復元できる手がかりはないかというと、実はそうでもありません。というのも、丹念に検出面を観察することで建物のわずかな痕跡を探し出せるのです。

一例をあげると、建物の基壇には、外装と呼んでいる石材などで版築土の流出を防ぐ工夫が施されていました。この外装自体は、跡形もなく消え去っていましたが、外装の石材を据え付けた、あるいは壊す時に抜き取った溝状の穴がわずかに残っていたのです。とくに抜き取りの穴には、外装に使われた凝灰岩の破片が混じっており、この凝灰岩の混入範囲を追いかけることによって基壇の形状や規模を復元することが可能となりました。

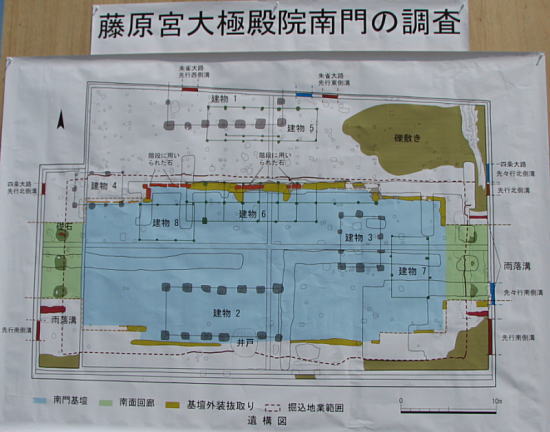

大極殿南門 遺構図(2007年9月8日現地説明会時撮影) |

さらに、残っていた凝灰岩の破片が、基壇の南側と北側とで産地が異なっていたことも判明しました。これは、天皇専用の空間にだけ特別なしつらえがされていたことを示唆します。

基壇北面に使用された竜山石(2007年9月8日現地説明会時撮影) |

こうした細かな観察によって復元がおこなわれることを目の当たりにし、遺跡調査の際にいかなる小さな痕跡も逃すまいという姿勢が身に付いていく。遺跡調査に携わる者は、調査者としての資質を遺跡に育ててもらっているのです。

参考:大極殿院南門の調査-第148次-(奈文研紀要2008)

【7】 「第7回 楼閣が見た夢(1)」 (14.11.28.発行 Vol.202に掲載)

1)高層建築がもつチカラ

2014年、大阪ミナミにあべのハルカスが竣工したことは、みなさんご存じでしょう。もうすでにお出かけになった方もいらっしゃるかもしれません。高さ300m、日本一の高さを誇る高層ビルとして大いににぎわっているようです。わたしは、大阪へ出かける時、近鉄奈良線で生駒トンネルを越え、石切駅を出てから右手に広がる大阪の街並みを望見するのを楽しみとしていますが、キタからミナミまで連なる高層ビル群のなかでも、ハルカスは突出しています。

もちろん大阪各所からもハルカスはよく見えます。日本屈指の古刹、四天王寺からもハルカスがよく見えますが、伽藍の北側へ回って五重塔越しに見ると、古代と現代の塔とが絶妙にコラボレーションします。ここだけのとっておきビュースポットです。

首都東京の新ランドマークとなった東京スカイツリーは、高さ634mと世界一高いタワーですが、主要鋼材である鋼管を類まれな職人技で溶接し、きわめて複雑な構造を寸分の狂いもない精度で構築した、日本の技術の粋を結集した構造物です。これだけではありません。戦後日本の高度経済成長期の象徴のひとつとして、映画にもなった東京タワーや名古屋のテレビ塔など、象徴的な塔がみなさんの心にも刻まれているのではないでしょうか。塔を眼前にして、みな上を見上げ、感嘆の声をあげる、こうした経験は誰にもあることでしょう。

さて、なんでこのようなことを申し上げたかというと、高層建築のもつ象徴性についてこれから申し述べたいためです。古来より、ギザの大ピラミッド、アレクサンドリアの大灯台、北魏洛陽永寧寺や慶州皇龍寺の塔といった巨大かつ壮麗な構造物が数多くつくられました。日常とかけ離れた途方もない建造物のもつ一種の「魔力」を知る為政者は、高層建築に魅了され、膨大な労力を費やして巨大なモニュメントを建設したのです。

古代の日本では、仏教寺院にそびえたつ塔が高層建築の代表例でした。奈良時代、聖武天皇は有名な国分寺造営の詔で「造塔は国の華なり」としました。高層建築のもつ象徴性を聖武天皇が熟知していたがゆえに発した言葉なのでしょう。このほか、塔が落雷や火災などで焼失した記事がいくつも残されています。これこそ象徴的な建物であったがゆえに失った時の人々の衝撃がとても大きかったことを示すものです。

実は、こうした象徴的な建築は、寺院の堂塔だけではありませんでした。国家権力の象徴たる宮殿にも存在しました。それが楼閣です。今回から古代宮殿にそびえていた楼閣についてお話ししたいと思います。

2)前期難波宮の楼閣

古代の宮殿の楼閣と聞いて、すぐにピンとくる人はかなりのツウです。大極殿は知っているけど、楼閣なんてあったかな・・・?と思うかもしれません。実は、藤原宮には豪壮な楼閣が、大極殿をはさんで東西一対で立ち並んでいたのです。そして藤原宮以前にも宮殿には楼閣が存在していました。藤原宮の東西楼の説明に入る前に、前期難波宮にあった東西一対の八角殿について触れておかなければなりません。

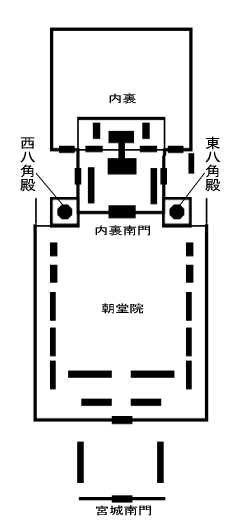

前期難波宮模式図 |

前期難波宮の内裏南門と回廊を挟んだ両側には、回廊によって正方形に区画した一角がありました。そこに法隆寺東院の夢殿のような八角形をした掘立柱建物が建っていたのです。この建物については、夢殿のような仏堂と考える意見もありますし、今回取り上げる楼閣とする意見ももちろんあるなど、なかなか確定がむずかしいところなのです。そのような状況で今回楼閣と考えたのは、次のような理由によります。

発掘調査で検出した柱の直径が推定70cmほど、柱掘方の深さは推定2mあまりです。柱は、土中に埋まった部分のおよそ3~5倍程度とされるので、八角殿の柱の長さは、最大10m、地面に埋まる部分を差し引くと最大8mと推定できるわけです。これは、現在の3階建てビルに相当する高さ、古代では立派な高層建築となります。そうなると、この八角形建物は、楼閣と考えるのが最も妥当でしょう。

前期難波宮にそびえていた楼閣、天皇居所の内裏をはさんで楼閣を配置することによって、天皇在所をより立派にみせようとした意図が働いたことは想像に難くありません。次回は、いよいよ藤原宮の東西楼についてご紹介します。

難波宮跡公園内の遺構表示 |

【8】 「第8回 楼閣が見た夢(2)」 (15.1.23.発行 Vol.207に掲載)

今回は、藤原宮の東西楼について述べようと思います。本当ならば、飛鳥に楼閣と考えられる遺構が検出されているのならば是非触れたいところですが、未発見の現在は雲をつかむような話になってしまうため、涙を呑んで割愛します。ただ個人的には、前期難波宮と藤原宮に存在するのにもかかわらず、飛鳥宮に楼閣がまったく存在しないとは考えにくいので、飛鳥のどこかに楼閣の遺構が眠っているのではないかと勝手に妄想しています。いつの日か発掘調査によって、飛鳥にも楼閣の存在があきらかになるかもしれません。

さて、藤原宮大極殿東面回廊の東側には、SB530とよんでいる楼閣と考えられる礎石建物が建っていました。同じかたちの建物が大極殿をはさんで西側にも設けられ、東西一対となっていたようです。東西一対という点は、前回触れた前期難波宮の八角殿と共通します。楼閣の規模は、大極殿に次ぐ桁行総長42m、梁行総長18mという巨大なもので、藤原宮では大極殿に次ぐ規模をそなえた殿舎でした。古代史上、SB530を上回る大きさの楼閣が宮殿に築かれることはないため、まさに空前絶後と形容するにふさわしい楼閣だったことがわかります。

藤原宮模式図(SB530の位置) |

この楼閣SB530がいつの頃建てられたのか詳細は不明です。すくなくとも大極殿回廊よりも先に完成したことは確実なようです。しかしながら、遷都当初に完成していたかというと、どうもそうでもならしいのです。藤原宮の瓦を詳細に検討した石田由紀子さんの研究によると、大極殿や朝堂は、いずれも宮を取り巻く大垣や宮城十二門より完成が遅れたそうです。要は、大極殿のまわりを先につくり、その上で中心部分に着工したのです。

文献史学の竹内亮さんは、即断はできないと前置きしたうえで、大極殿の建設が文武天皇元年(697)頃まで遅れた可能性を指摘しています。大極殿よりも先に東西楼ができあがっていたとはちょっと考えにくいので、大極殿よりものちに東西楼が建設された可能性が高いと思われます。大宝元年(701)6月、西楼で臣下に宴を賜ったのが、藤原宮の楼閣にかんする記事の初見なので、これ以前に西楼が完成していたことは確実ですね。そうなると、文武天皇元年から4年頃に東西楼が完成したと考えることができます。

慶雲4年(707)6月、元明天皇が出御し、臣下に対して文武天皇の遺勅を告げたのが、藤原宮の東楼でした。天皇が出御する空間には、天皇にふさわしい整備がされていました。藤原宮大極殿南門では、天皇が通る北側、すなわち大極殿側の階段だけ竜山石という石材が使われていました。竜山石は古墳時代、「大王の棺」に使われたとされる高級石材で、南側の階段に使われた二上山の凝灰岩と差別化が図られていました。天皇がおわす空間には特別なしつらえが随所に凝らされていたのでしょう。すなわち、藤原宮の楼閣は、見た目だけでなく天皇が出御する大極殿や大極殿南門と同様、格調高い殿舎として整備されていたはずです。天皇は、大極殿や東西楼など出御する殿舎を目的に応じて使い分けたのかもしれません。前回、前期難波宮の楼閣は、内裏をより壮麗にみせるための存在と推定しましたが、藤原宮の楼閣はそれだけでない機能もあったはずです。

さて藤原宮の時期、7世紀末に台頭した貴族は、そう、みなさんご存じの藤原不比等です。不比等は、親新羅路線から唐風化への転換を推進した立役者とされ、すでに相当な実力者として君臨していました。大宝律令の制定や独自年号、そして遣唐使の再開など、不比等の強力なリーダーシップの下、改革は断行されていったことは容易に想像がつきます。律令国家としての体裁を完成させるべく、不比等が一連の改革を推し進めていたまさにその時、藤原宮の東西楼を造営したことになるのです。大極殿と周囲の殿舎は、さまざまな儀式を執りおこなう場所としてだけでなく、律令体制を体現する施設としてもきわめて重要な役割が与えられたに違いありません。その一翼を担う装置として造営されたのが、かくも壮大な東西楼だったのでしょう。これほどの巨大な楼閣が造営されたのは、唐風化をめざす不比等の強い意向が働いたと想像するのはわたしだけでしょうか。

しばらく楼閣の話を続けたいと思いますので、次回は奈良時代へと話題が移っていきます。飛鳥から地域も時代も飛び出してしまいますが、その理由はいずれあきらかに・・・。

【9】 「第9回 楼閣が見た夢(3)」 (15.3.6.発行 Vol.210に掲載)

藤原から平城へ遷都したのが710年、平城遷都当初には楼閣は造営されなかったようです。しかし、遷都から10年ほど過ぎた養老5年(721)9月、前年8月に死去した不比等の一周忌終了後、不比等の子、武智麻呂が造宮卿に就任したことで状況が変化します。造宮卿とは、宮殿の造営・修理を担当する造宮省の長官のこと。須田勉さんの研究によると、武智麻呂は、平城宮の改造のみならず、全国を対象とした地方官衙や地方官寺の整備まで視野に入れ、これら列島規模での造営事業全体の指揮をとると同時に、造営の細かな面まで深く関与したと考えられます。武智麻呂がたんなるお飾りの長官ではなく、律令国家としての体裁を施設から充実させようと精力的に動いていたことが読み取れます。武智麻呂が指揮した平城宮における改作は、広範囲におよびました。なかでも、内裏の構造を大々的に変え、平安宮まで続く内裏の殿舎配置の基本的な骨格をつくりあげたことが、とくに大きな業績としてあげることができるでしょう。

この武智麻呂が断行した改造によって、平城宮にも楼閣が築かれたと考えられます。

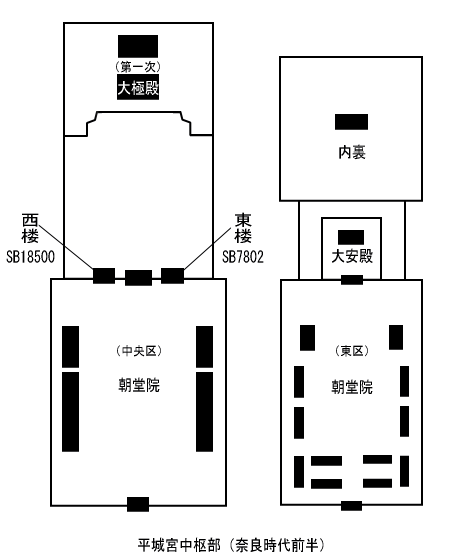

(SB7802・SB18500の位置) |

平城遷都1300年を記念して復元された第一次大極殿、その南面回廊に南門を挟んで東西に1棟ずつ東楼SB7802と西楼SB18500が並んでいました。ちなみにSBとは、考古学の世界で建物をさす記号です。発掘調査によって東西楼とも遷都直後に造営されたのではなく、奈良時代前半に南側の築地回廊の一部を撤去して建てられたことがあきらかになりました。それが何年の造営と年単位まで特定することはできませんが、遺構の状況や重複関係などからみて、東西楼は武智麻呂が指揮した平城宮の改作時(第I-2期)に造営した蓋然がもっとも高いと考えられます。

さらに、発掘調査であきらかになった東楼と西楼は、外周の柱は掘立、それより内側の柱は礎石という珍しい建築構造を採用していました。西楼で検出された掘立柱穴は、一辺2.5~3.0mと平城宮で最大規模を誇り、穴の中から見つかった柱の下部(柱根)は、なんと直径73cmとまことに巨大な柱です。現存する歴史的建造物で比較すると、式年遷宮を終えたばかりの伊勢神宮内宮正殿の棟持柱の太さに匹敵します。

数年前、奈良文化財研究所の平城宮跡資料館で、この巨大な柱根を展示したことがありました。数人の研究員で運搬作業をおこなったのですが、あまりの大きさに展示室へ運び込むだけでも一大事で、柱の根元だけでこれだけ大変なのだから、造営当時はその何倍も大変だったことと、奈良時代の人々の労苦にしばし思いをはせました。ちなみに西楼の柱は、いずれも抜き取られていたのですが、抜取穴の深さが2m、漏斗状を呈する大穴です。巨大な柱を使い、掘立柱も併用して建物の安定を図る、わざわざそうしたのには何かしらの構造的な理由があったに違いありません。思い当たる理由としては、この建物が一般的な建物ではなく、構造的に強固にすべき特段の理由があったからにほかなりません。それが高層の楼閣建築を造営するためと考えるのが、もっとも合点がいくように思います。

こうして藤原宮から平城宮へと宮殿が移っても、大極殿の周辺に楼閣を築くことが踏襲されたことがわかりました。大極殿1棟だけでも十分に立派な建造物ですが、当時はそれだけではなく周囲に楼閣や門、回廊といった施設が、さらにその南には朝堂院や朱雀門といった巨大建築が幾重にも造営されたのです。これらの施設群により形成された巨大建築群こそ、律令国家としての偉容をひろく示威する装置として期待されていたのでしょう。さて、次回はその後の宮殿の楼閣についてみていこうと思います。楼閣は、なおも造営されていったのです。

【10】 「第10回 楼閣が見た夢(4)」 (15.5.15.発行 Vol.215に掲載)

1)平城宮第二次大極殿の楼閣

前回は、平城宮第一次大極殿にともなう楼閣のお話をしましたが、その後も宮殿における楼閣の造営が続きます。

聖武天皇が一時期都を転々と遷した先のひとつである恭仁宮でも楼閣を造営したとの記述がみえます(『続日本紀』天平13年3月辛丑条)。

さらに平城還都後、再び平城宮に楼閣を新たに造営したと考えられます。それこそ、第二次大極殿(東区)の東でみつかったSB7700とよぶ建物です。SB7700は、桁行6間、梁行4間の礎石建物で、大極殿を挟んだ西側に位置するSB8150と対になるようです。SB7700の身舎と廂の柱は直線状に並ぶのですが、不思議なことに身舎の内側にもう1重柱がめぐっています。くわえて、身舎内側にめぐる柱と身舎の柱が互い違いに配列されるという、実に特殊な柱配置をとる点が、SB7700の際立った構造上の特徴です。SB7700の復元に挑んだ建築史の上野邦一さんは、この中央部の柱が周囲より一段高かったと推定し、楼閣と考えるしかないだろうとの指摘をされました。

ちなみに、SB7700・8150と同じ時期、内裏にも楼閣を設けたようです。SB7600と呼んでいる建物が該当しますが、これは内裏を囲う築地回廊の南辺、内裏南門を挟んで位置し、やはり東西一対になっていたと考えられます。そうなると、奈良時代後半の平城宮には、大極殿のすぐ近くとその北側に展開する内裏の2カ所に、少なくとも2対以上の楼閣を設けたことになります。2対以上としたのは、まだこのほかにも楼閣があった可能性が否定できないからです。ともかく、大極殿を中心にして翼を広げたように楼閣を構えただけでなく、その奥にも楼閣を造営し、より重層的に律令国家の中枢部を荘厳したのです。宮殿に楼閣は2棟一対からさらに数を増やしていきました。こうしたことから、当時の権力者が楼閣を重視したことがよくわかるかと思います。

平城宮模式図(SB7700・8150・SB7600の位置) |

2)藤原仲麻呂邸の楼閣

奈良時代中頃に絶大な権力をふるった藤原仲麻呂、その後の称徳女帝との対立、反乱、敗死とあまりいいイメージで語られることはありません。もちろん政策面で評価する向きもあるので、すべてを否定的にとらえることは史実に即していないでしょう。ただ、ここ何回かお話ししている楼閣の絡みでいいますと、仲麻呂は楊梅宮の南に構えた自邸の東西にまで楼閣をつくり、内裏を臨み、南門を櫓としたことを臣下としてふさわしくないと人々に揶揄された記事が知られています。やはり仲麻呂に対して好意的に語られることは少ないようです。

しかし、こうした仲麻呂の評価をいったん脇へ置いて今の記事を考えますと、仲麻呂邸が宮殿中枢部のような構えだったこと、原則として建物は一重であり、二重の建物は、寺院や宮殿に限られている、すなわち二重の建物がいかに特別視されていたかを物語っています。だからこそ、権力者として権勢をふるった人物とはいえ、一般的な建造物の原則に反した仲麻呂邸をみた人々が揶揄したのだろうと察しがつきます。一重を原則としたからこそ、二重の楼閣が際立った存在として視覚的な効果も絶大となる。よって楼閣は、そこが特別な空間であることを示す装置として、宮殿に欠かせない構成要素となったのだと思います。逆をいえば、仲麻呂はそこに目をつけたのでしょう。

仲麻呂の田村第は、平城宮の内裏改作をおこなっている最中、孝謙天皇が御在所としたほどですから、さぞかし壮麗な邸宅だったに違いありません。ちなみに仲麻呂は、先に触れた大極殿の改作に注力した藤原南家の祖、武智麻呂の次男であることを付け加えておきます。この点が次回以降の楼閣の話しのキモになってくるからです。

【11】 「第11回 楼閣が見た夢(5)」 (15.7.10.発行 Vol.219に掲載)

1)長岡宮・平安宮の楼閣

前回まで平城宮の楼閣の話をしてきましたが、今回はそれに続く長岡宮と平安宮の楼閣です。これで都城の宮殿にある楼閣すべてを概観したことになります。

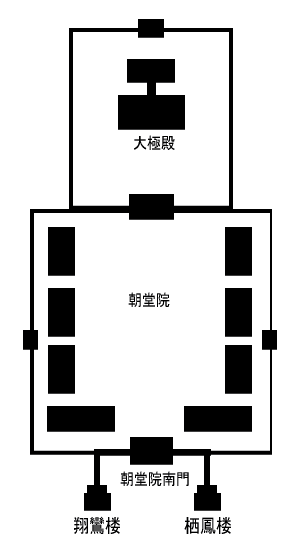

長岡宮では、朝堂院南門を挟んで両側に翼廊が延びるのですが、その先には楼閣らしき建築が存在することが近年の発掘調査で確認されました。東西の楼閣は、平面凸字形を呈するそれまでなかった形状で、回廊が折れた先に取り付くその姿は、朝堂院南面をより立体的に荘厳しようとした意図があきらかです。これは遣唐使がもたらした情報、すなわち唐の長安城大明宮含元殿を強く意識したのでしょう。含元殿は、その両翼の高い基壇上に楼閣を設け、殿舎群が織りなす壮麗さを目の当たりにした外国からの使節の驚きは容易に察することができます。

さて、長岡宮の楼閣ですが、平安宮での呼び名にしたがうと、西の楼閣が翔鸞楼(しょうらんろう)、東のそれが栖鳳楼(せいほうろう)となり、発掘調査でみつかったのは翔鸞楼になります。

長岡宮模式図 |

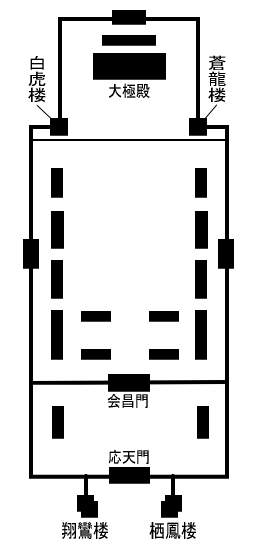

平安宮にも大極殿を挟んで西の白虎楼と東の蒼龍楼、応天門を挟んで翔鸞楼と栖鳳楼、そして豊楽殿を挟んで西の霽景楼(せいけいろう)、東の栖霞楼(せいかろう)と3ヵ所に楼閣を設けました。そう、楼閣は1カ所にとどまらず、いくつも造営することによって一層荘厳することに腐心したのです。平安宮の楼閣は、発掘調査で確かめられていませんが、『年中行事絵巻』に描かれた蒼龍楼をみると、平面規模が回廊より若干大きくなる程度です。ほかの楼閣についても、藤原宮や平城宮の楼閣にみられるような巨大さあるいは独立性はすでに消え失せ、回廊から派生したかのようなつくりになっています。今も平安宮朝堂院を縮小して模した平安神宮で、在りし日の平安宮の楼閣を偲ぶことができます。

平安宮模式図(八省院) |

さて、都城の楼閣を概観してきましたが、平城、長岡、平安と時期が下るにつれ楼閣の規模は縮小化する傾向が読み取れます。山田邦和さんが指摘するように、平安宮は、従来の楼閣よりさらに構造面で唐長安城に近づけようとする意図が強く働いたのでしょう。楼閣を設けるという情報だけで楼閣を壮大につくるのではなく、長安城の構造をふまえた上で実態を長安城に近づけようとしたに違いありません。律令国家と一言でいっても、簡単に完成を迎えたわけではなく、試行錯誤を繰り返しながら、日本の実態に合わせていったと考えるのが妥当なのではないでしょうか。

2)宮殿と地方官衙との楼閣の関係

さて、楼閣は宮殿に限って造営されたのではなく、各地の国府などにも設けられました。多賀城(宮城県多賀城市)や大宰府(福岡県太宰府市)、常陸(茨城県石岡市)、近江(滋賀県大津市)、伯耆(鳥取県倉吉市)の各国庁では、発掘調査によって楼閣と推定される建物跡がみつかっています。常陸や伯耆では、正殿の脇に、近江では脇殿の南側に楼閣が設けられました。ただし、みな同じ時期に楼閣を築いたようではなく、造営時期は場所によって異なっていました。くわえて、楼閣の位置も当時の宮殿の楼閣の所在位置を真似していた可能性があるため、こうした位置情報が当該楼閣の造営年代を考える手がかりを与えてくれる可能性があります。

では、その造営時期を具体的にみると、多賀城や常陸・伯耆の国庁が8世紀中頃~後半、大宰府は10世紀中頃と考えられます。ほかにも楼閣は、秋田城や怡土城、郡衙のいくつかにもあるのですが、ほとんどが8世紀後半~9世紀代の所産です。ということは、造営時期に応じて平城宮・長岡宮・平安宮のいずれかをモデルとしたはずです。ただし、長岡・平安のような回廊が折れた先に取り付く楼閣は、これまでのところ地方官衙には例がありません。多賀城(宮城県多賀城市)に先行する陸奥国府とされる郡山遺跡(仙台市)にも楼閣が存在したようですが、これは築造時期からみて藤原宮の楼閣をモデルとした可能性があるでしょう。こうしたごく一部の例をのぞき、地方官衙の楼閣が8世紀後半以降に集中するのはなぜでしょうか。

注目したいのは多賀城です。多賀城の東楼SB136は、総柱構造の礎石建物で、これまで平安時代の造営と考えられてきたが、近年の発掘調査でII期(8世紀第3四半期)の遺構を検出し、東楼の建設が奈良時代後半にさかのぼることが確実になりました。そして、このII期に相当する時期の国司がとても興味深いのです。藤原仲麻呂の四男である藤原朝狩は、天平宝字3年(759)に二階級の昇進を果たし、正五位下へ進み、陸奥鎮守将軍に任ぜられたのです。朝狩の任地は、当然のこと陸奥国府である多賀城になります。これでおわかりでしょう。朝狩は、多賀城政庁の楼閣造営を命じた張本人だった可能性が高いのです。

【12】 「第12回 楼閣が見た夢(6)」 (15.9.18.発行 Vol.224に掲載)

さて、楼閣の話もいよいよ大詰めです。最終回となる今回は、楼閣を築いた為政者について簡単に考察を加えたいと思います。

まず、前回までに楼閣造営について推定してきたことを時系列順に整理してみましょう。難波宮ではじまった楼閣の造営は、藤原宮にも受け継がれましたが、とりわけ藤原宮の東西楼は、大極殿にも匹敵するほどの比較を絶する巨大建造物でした。これほどまでに巨大な楼閣を築いた背景はなにかと問われれば、有力貴族だった藤原不比等が、律令国家を象徴する楼閣の建設を推し進めた可能性が一番高いのではないかと推定しました。

つぎに不比等の子である武智麻呂は、宮造営の責任者となるや、できあがって間もない平城宮第一次大極殿の南を大改造して巨大な楼閣をつくった可能性がきわめて高いと考えました。これは、これまでの発掘調査成果とも照合するので蓋然性は高いと思われます。さらに、武智麻呂の子の仲麻呂は、楊梅宮の南に構えた自邸の東西に楼閣を構え、その様をみた民衆に揶揄された記事を取りあげました。そして仲麻呂の子である朝狩は、任地である陸奥国府の多賀城において、これまた楼閣を造営した可能性が十分にありうる話を前回とりあげました。

このように、宮殿をはじめとする古代の楼閣造営の歴史を紐解いて導き出した推論は次のとおりです。すなわち、藤原家の親子4代にわたって律令国家を視覚的に見せつける楼閣の造営に情熱を注いだに違いないと。とりあげた4人の公卿は、いずれも政権中枢部に身を置いた名だたる権力者ばかりであり、最高クラスの権力を掌中におさめていました。律令国家の威勢を誇示し、人々にそれを訴えかけるため、他を圧する楼閣という壮麗な建造物を設置することが視覚的にも効果的であること、為政者としての彼らはそれを熟知し、楼閣造営を代毎におこない、さらにその子へと受け継がれたにちがいありません。もちろん、2棟の楼閣がはさむ大極殿なり国庁正殿をより壮麗にみせるための楼閣の規模や位置などの視覚的効果をより大きくするための研究にも余念がなかったはずです。だからこそ楼閣の位置と数は、時代に応じて変化していったのでしょう。

不比等は、それまでにない壮大な楼閣を築くことによって、藤原宮をいっそう荘厳すべく腐心しました。そして、楼閣のもつ象徴性が果たす役割を父から教わったに違いない子の武智麻呂、さらに孫の仲麻呂へと楼閣の造営は、子から孫へと受け継がれていったのです。くわえて一族が地方へ赴き、律令政治の象徴的存在としても機能した楼閣を任地でも築き、現体制の威勢を地方でも十分に印象付けるため、国庁で造営したと考えられます。それは国司が中央政府から派遣された役人であったことと関係しているでしょう。実際に都での楼閣を知っているからこそ、各地でもその効果を実践してみようということになる。その結果、国庁をはじめとした地方官衙に楼閣を築くことになった、このようなストーリーを描くことができます。それこそ、8世紀後半以降の国庁などで楼閣が造営された大きな理由ではないか、わたしはこのように考えています。

なお、藤原不比等・武智麻呂・仲麻呂・朝狩と、各代が必ずといってよいほど楼閣を造営したのは、現権力を誇示する装置として一新することで、権力の常在性を広く知らしめる意味あいもあったのかもしれません。つまり、彼らは代が変わろうとも、律令国家あるいは藤原氏の繁栄が続くことを、世間に対して繰り返し誇示したのでしょう。そうなると楼閣は、権力と不即不離の関係であり、その権力を視覚的に表現する格好の構造物でもあった、宮殿の荘厳以外の楼閣造営の理由は、こうした藤原氏の栄華とも不即不離であったのではないでしょうか。楼閣の見た夢は、言葉を換えると、藤原氏の見た夢だったのかもしれません。

【13】 「第13回 古代寺院と塔(1)」 (15.11.13.発行 Vol.228に掲載)

ずいぶん大上段に構えたテーマですが、今回いいたいことはただひとつ。それはお寺を研究するのには、合理性やら構造面だけでは説明できない「なにか」があること、この一点に尽きます。

お寺にそびえる五重塔、この塔が木造建築であるのは、日本はもちろんですが、そのお手本が中国や韓国であることは、少し詳しい方ならご存知でしょう。ただ、それ以外の地域で仏教寺院の塔を木でつくることはしません。木造の塔は、そもそも中国が発祥の地なのです。今のところ、漢代に流行した楼閣建築(楼閣については以前何回か取り上げました)と仏塔が合体して木造の仏塔ができあがったと考えられています。これを仏教伝来にともない朝鮮半島がまず採用し、その後日本列島でもつくるようになったという訳です。

ちなみに、シルクロードを経由して西方の文物が大量に中国へもたらさ

れたことは、よく知られているのですが、その逆はあまりないことをご存知でしょうか。つまり、中国から西側の諸地域へ中国の文物が大量にもたらされ、その地域の文化に大きな影響を与えたことはほとんどないといってよいと思います。逆に、背後に海しかない日本、そして背後に日本列島しかない朝鮮半島、ともに西にある大国である中国から文化を摂取するしか術がなかったともいいかえることができる訳です。実際に木造塔がつくられたのは、これら地域に限られているのです。このように考えてみると、古代の日本にとって中国文化の影響は、多大であったことは動かしがたい事実ですが、では中国が周辺の地域すべてに同じような影響力を及ぼしたかといえば、どうも違う。こうしたことをちょっぴり頭の片隅においていただければと思います。

やや話がそれました。本題に戻りましょう。日本の古代寺院において、木造の塔は欠かすことのできない象徴的な存在です。こうした木造の塔の中心には、心柱とよばれる大きな柱が自立しています。これは、仏塔のはじまりであるインドのストゥーパ(卒塔婆はストゥーパの音を漢字化したもの)の中心を貫くユーパと呼ばれる柱を模したものです。

ユーパは、天と地とをつなぐ象徴です。また、ユーパの下には、悟りを開いた者の舎利が納められていました。日本でも、心柱を受ける心礎という巨大な礎石に舎利を納める穴が穿たれた例が多く確認できます。そして、ストゥーパの大半を占める半球形の土饅頭、この部分が塔のてっぺんにある相輪の下にある伏鉢に置き換わったのです。つまり、インドのストゥーパに相当する部分は、五重塔のてっぺんの部分に集約され、塔の本体部分は、高さを出すための楼閣であるともいえるでしょう。

さて、古代日本の木造塔にある心柱は、それだけで自立した柱で、建物の構造部分と取り合っていません。つまり、完全に建物から独立した、建物本体とはまったく関係のない柱なのです。わたくしは、国宝薬師寺東塔の発掘調査に従事していますが、東塔と対峙する西塔では、塔の土台である基壇の内部に興味深い構造がみうけられます。具体的には、心柱をうける心礎、そのさらに下に土饅頭があるのです。この土饅頭は、おどろくほどしっかり突き固められており、おそらく心礎と心柱をしっかり受け止めるための念入りな造作かと思われます。しかし、逆をいえばこの土饅頭は心柱と心礎しか受け止めていません。先にも述べましたが、心柱は建物から独立しているため、実際のところはあまり荷重がかかっていないのです。にもかかわらず、構造的にはむしろ余計とも受け取れるようなこの土饅頭をとても丁寧かつ堅固につくりあげる、いよいよ今回の結論です。

合理性や構造面からでは説明がつかない、こうした眼前に横たわる事実。これは、なんでも数字で割り切ってしまうのではなく、それとは異なる世界観が存在するのだ、なにかそのようなことをわれわれに投げかけているような気がします。では、ことなる世界観とはなにか、わたくしは仏教への信仰心であると確信しています。信仰のチカラの前には、合理性などは優先しません。われわれはつい、合理性という視点ばかりで物事の説明をしてしまいがちですが、それだけでは説明できないこともたくさんあるのです。発掘調査に従事するわれわれも、古代人のココロをしっかりうけとめる気構えが必要だと感じている今日この頃です。

|