【21】 菖蒲池古墳をめぐる諸問題 -菖蒲池古墳の調査から-

(13.3.8.発行 Vol.156に掲載)

橿原市教育委員会は、明日香村との境界にある菖蒲池古墳の調査を、平成21年度から毎年継続しています。そして、今年の調査成果を発表し、その現地説明会が開かれました。

菖蒲池古墳は、これまでから石室の一部と石室内にある二つの家型石棺が知られていました。石室は切石を二段積み上げた細長い石室です。岩屋山古墳よりは、やや新しいと考えられますが、その年代観については研究者によって、7世紀中頃から後半と幅があります。家型石棺は播磨産竜山石で、棟飾りがある特殊なものです。さらに石棺内部には漆が塗られています。

これまでの調査で、古墳は一辺約30mの二段築成の方墳であることがわかっています。墳丘裾と上段裾には一段の基底石をめぐらせ、古墳の前面には礫敷、堀割底には砂利敷があることも判明しています。墳丘は版築状に土を積み上げ、一部では土嚢を用いていることもわかってきました。また、墳丘の南西角は過去の地震により地滑りを起こしていることがわかり、隣接して藤原京期の石組溝も見つかっています。

今回の調査は2箇所で行われました。まず墳丘北東角の調査区では、墳丘の積土と北東角の基底石が直角に折れる形状が確認されています。これは南西角と同じ構造です。堀割の底面幅は非常に狭く、50cm程度しかありません。昨年調査した南東角では4.3mと広い堀割と、その底部に砂利敷が敷かれていたことと異なります。今回の調査で、北西角以外の3箇所のコーナーが確認されたことになり、墳丘の規模が確定しました。

もうひとつの調査区は墳丘の東方の、古墳の三方を囲むようにある尾根の部分です。ここでは自然の尾根を削り出していますが、尾根の東側斜面には版築状の積土をしていました。おそらく尾根の形状を整えるために盛土をしていたと考えられます。

また、これに伴う東斜面裾に幅1m以上の石敷があります。石敷は15cm程度の扁平な川原石を敷き詰めており、尾根側の見切石には吉野川の結晶片岩を一列立てています。このような石敷は飛鳥地域では、宮殿や庭園、そして寺院にしかみられないものです。

その後、この石敷を埋めて盛土し、その上から掘立柱建物を一棟建てています。建物は柱掘形が1m程度あり、柱間も3mもあることから、立派な建物です。建物規模は東西5間、南北4間以上とされていますが、5×2間の南に廂のつく建物の可能性や、間仕切りのある南北4間以上の建物の可能性もあります。ただし、今回の調査では建物の時期は特定できず、建物の性格も不明です。

|

掘立柱建物と東掘割外側テラスの石敷き(現地説明会案内板より) |

今回の調査では、このような新たな発見もありましたが、課題も残されました。菖蒲池古墳は7世紀中頃に造られたと考えられます。そして、菖蒲池古墳を含めて五条野古墳群は蘇我氏の奥津城とする説が有力です。菖蒲池古墳の被葬者についても蘇我倉山田石川麻呂と蘇我興志の名前もあげられています。問題は、古墳の隣接地で確認された建物です。この建物を建てるにあたって、菖蒲池古墳の濠を埋めていることです。これによって、二段築成の墳丘の下段がほぼ隠れてしまいます。築造からわずか40~50年ほどで、古墳が埋められたことになります。このように築造からすぐに埋められる古墳は、石舞台古墳下層の古墳以外、あまりありません。石舞台古墳下層の古墳群は、石舞台古墳築造のために壊されました。それに対して、菖蒲池古墳は建物建設のために濠を埋めています。この建物の重要性を示すと共に、短期間で古墳が破壊されたことは、古墳の被葬者像にも影響します。今回の調査では、新たな発見と新たな謎が生まれたのです。

【22】 甘樫丘遺跡群を探る -甘樫丘東麓遺跡の調査から-

(13.9.20.発行 Vol.170に掲載)

『日本書紀』皇極3年(644)冬11月、「蘇我大臣蝦夷・兒入鹿臣、家を甘檮岡に雙べ起つ。大臣の家を呼びて、上の宮門と曰ふ。入鹿が家をば、谷の宮門と曰ふ」とあり、蘇我蝦夷・入鹿の邸宅が甘樫丘に建てられていたことが記されています。さらに翌年には、「蘇我臣蝦夷等、誅されむとして、悉に天皇記・國記・珍寶を焼く」と、入鹿暗殺後に、蝦夷は邸宅にあった天皇記・国記・珍宝を焼いたとあります。

この甘樫丘での発掘調査は、これまであまり行われていませんでした。唯一、北麓の平吉遺跡(豊浦の芝生広場)が国営飛鳥歴史公園建設にあたって、広範囲に調査されたくらいです。そのような中、1994年に甘樫丘の東麓に位置する場所で、駐車場建設のための事前調査が行われました。その結果、7世紀中頃の焼土層、大量の土器片や焼けた壁土・炭化した木材などが出土しました。甘樫丘という場所、7世紀中頃という時代、焼けた建築部材の出土ということから、乙巳の変(645年)において、蘇我蝦夷が邸宅で国記や珍宝などに火をかけたという記事との関係が注目され、甘樫丘東麓遺跡が蘇我氏の邸宅ではないかと、話題になったのです。その後、公園整備の一環として2005年に発掘調査が再開し、これまでに9回の調査が積み重ねられています。

これまでの奈良文化財研究所の調査では、7世紀代を中心に3時期の遺構群が確認されています。Ⅰ期は7世紀前半から中頃、Ⅱ期は7世紀後半、Ⅲ期は7世紀末~8世紀初頭です。この調査地は三方を尾根に囲まれた約6000平方メートルの平坦地が広がっていますが、ここを大規模に造成し、谷の奥には石垣や総柱建物・塀が作られ、入口付近には工房的施設が作られていました。さらに尾根上には柵が巡らされています。このように甘樫丘東麓遺跡は、『日本書紀』に記される蘇我本宗家の邸宅と、位置や時代が一致することが注目されましたが、まだ、邸宅の中心部は確認されていません。

今回の調査地は、これまで調査していた谷の北東隣接地の小規模な谷部とその上方の尾根上にあたります。しかし、尾根上の調査地は後世の削平が激しく、残念ながら古代の遺構は残っていませんでした。一方の谷部の調査区は、谷の斜面を切土・盛土し、建物を建てています。今回、この谷部の調査について紹介しましょう。

甘樫丘東麓遺跡(飛鳥藤原第177次調査)遺構図(現地見学会 案内板より) |

ここでは尾根の斜面を削り、谷部に平坦面を造成しています。その時期は、造成土から出土した土器が7世紀前半~中頃までのものであることから、7世紀中頃と推定できます。平坦面に建物が2棟建てられました。ひとつは3×3間の総柱建物で、倉庫と考えられます。もうひとつは3×2間の掘立柱建物です。これらの建物はいずれも短期間で廃絶したことがわかっています。

総柱建物跡 |

このように今回の調査地では7世紀中頃に谷を大規模に造成して平坦面を作り、建物が建てられていることがわかりました。このことは重要な点を示唆しています。今回の小規模な谷の土地造成は、隣接するこれまでの調査地のI期に該当し、7世紀中頃のことです。つまり、7世紀中頃の施設の造営・廃絶が、ひとつの谷だけにとどまらず、複数の谷で同じ動向が伺える点です。甘樫丘東麓遺跡だけでなく、甘樫丘全体が、同じ歴史を共有していた可能性があります。甘樫丘で調査された場所は、この甘樫丘東麓遺跡と平吉遺跡しかありません。まだまだ未知の遺跡が多く残されているのです。展望台の近くには小字「エビス谷」もあり、まさに甘樫丘遺跡群と呼べるような、各種の遺跡(施設)が配置されていたと考えられます。この当時、甘樫丘は蘇我氏の要塞と言ってもいいのかもしれません。この中にはまだ未確認の蘇我蝦夷・入鹿の邸宅もあることでしょう。今回の調査では、甘樫丘全体が蘇我氏のテリトリーだったことを補強する成果を得たのです。

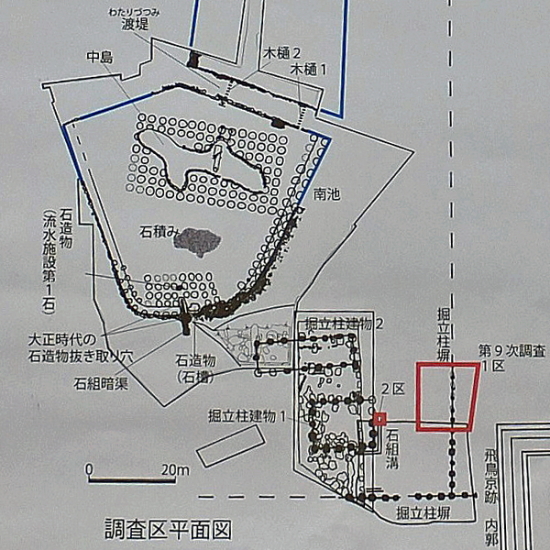

【23】 国賓を迎える飛鳥の宮廷庭園(前編)-飛鳥京跡苑池の調査から-

(13.11.29.発行 Vol.175に掲載)

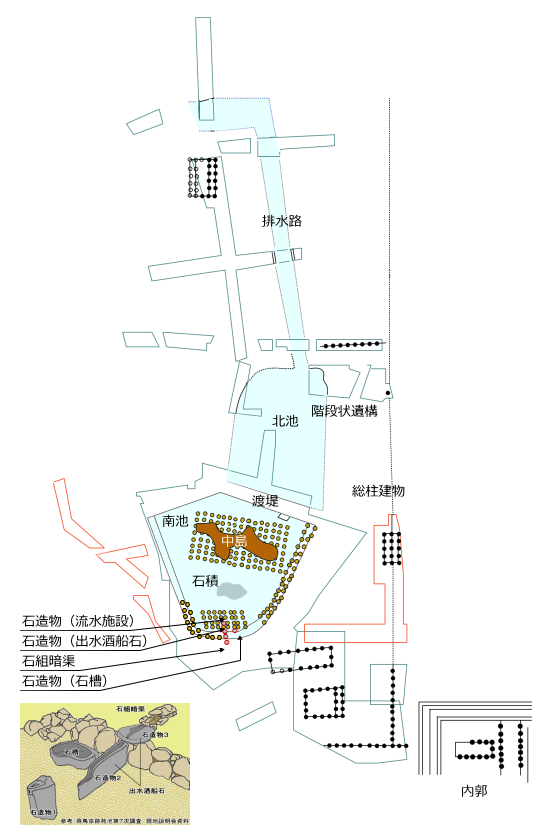

橿原考古学研究所は、飛鳥京跡苑池の整備活用事業の一環として、ここ数年来、苑池の南池を中心に調査をしています。飛鳥京跡苑池は飛鳥宮跡内郭の北西にあり、これまでの調査では、南池・北池とそこから伸びる水路が見つかっています。

ここは大正時代に「出水酒船石」が発見された場所でもあり、1999年から調査が始まりました。南池は平面形が五角形をしており、直線を基調にしながらも隅丸の池となっています。護岸はすべて石積みで、池底には石敷が施されていました。護岸の高さは1.5m程ですが、東岸は段丘崖の下に苑池が造られていることから、3.5m以上の高さがあったと推定されています。南池の中には不整形な中島があり、やはり石積護岸が施されています。また、低い石積みもみられます。南池の南端には石造物の導水施設が設置されていますが、導水方法など解明すべき課題も残されています。

南池模型(第8次調査現地説明会会場にて)

クリックで拡大します。 |

北池は平面がほぼ長方形をしており、深さ約3mと深いものです。渡堤の下に木樋を埋設し、南池の水位を調整していました。この北池からは幅12~13mの水路が北へ延びており、途中から西へと方位を変え、飛鳥川に排水していたと考えられています。

この苑池は、斉明朝に造営され、天武・持統朝に改修をしていたことも判明しています。いずれにしても、飛鳥宮の外郭内にあることから、宮廷の庭園と位置づけられ、『日本書紀』にある「白錦後苑」「御苑」と考えられています。

今回は3カ所に調査区が設定されました。

調査区平面図(第8次調査現地説明会会場にて)

クリックで拡大します。 |

まず南池の北半分です。過去に調査された部分も再発掘され、これで南池は完全に調査されたことになります。特に、南池の北西部は、飛鳥川の氾濫によって残存状態が良くなかったのですが、わずかに基底石の一部が残っており、西岸と北岸はほぼ直角に接続することが確認できました。これによって、前回までの推定どおり、南池は平面形がほぼ五角形をする、東西最大65m、南北55mの2200平方メートルの池であったことがわかりました。この池内の北寄りには東西32m、南北15mの不整形で張り出しをいくつももつ中島があります。池底から1.3mまで盛土をし、護岸には石を4段程度積み上げています。今回の調査ではこの中島の全貌が明らかとなり、中島上には松の木が植えられていたこともわかりました。

南池(北からやや東より)

クリックで拡大します。 |

この中島の北の張り出し部の北側には、南北に並ぶ2本の柱が残されています。この柱の東側にも柱の抜き取り穴が2箇所確認できたことから、中島から北に張り出す1×1間の木製施設があったことが判りました。この柱については、さらに渡堤までの間を精査したものの柱穴が確認できなかったことから、中島への橋脚とは断定できませんでしたが、私はやはり、中島に渡る施設の一部とみたいと思います。

中島北部(やや南西から)

クリックで拡大します。 |

もうひとつ、ここで興味深いのは、柱の色が池底から約28cm付近で変色していることです。これは当時の水位によるものと考えられ、このことから南池の水位は30cm前後であることがわかります。池底は非常に丁寧な石敷であったことは、これまでの調査と同様ですが、造営後の穴によって、いくつかの部分は抜き取られていました。これは造営当初の姿を 復原するのに重要なポイントです。また、南池の東岸から幅2mの範囲で、池底面から30cmほど高く嵩上げされ、石敷が施されています。石敷が二重になっていることから、これは改修後の造作とみられます。さらにこの段の部分に沿って、柱穴が約3m間隔で並んでいることから、木造施設が造られていたこともわかります。このような改修や柱穴は南池西岸でもみられ、南池の東西岸にあったことがわかります。ここで注目するのは、改修後の段の高さが30cm程であることです。先の水深からみて、この段の上面は水が浸かるか、浸からない程度の高さになります。よって、この部分は歩く部分などではありません。そして、この段の上には岸から張り出すような木製テラスがあったのでしょう。このように天武・持統朝の南池の全貌が明らかとなってきました。

南池の南東の高台では、これまでにも一部確認されていた建物の全容が判りました。池に近い所には、7×2間の東西棟建物と、そのすぐ南に5×4間の方形の建物があります。立地的にみても、これらの建物は、苑池を俯瞰するビューポイントであることは間違いありません。

南東の高台

クリックで拡大します。 |

この建物の南と東には逆T字形の塀が見つかっています。北池の北東部を調査した第5次調査では、現地説明会後の補足調査で、柱穴と雨落溝が確認されていました。以前にも推定したように、今回の南北塀の延長上にあることから、苑池の東を区画する大垣であったことがわかります。そして、東西塀は苑池の南を区画する塀です。つまり苑池は全体を大垣で区画されていたことになります。ここで注目されるのは南面大垣が、内郭の北面ラインより少し南にあることです。これは内郭の西面の北端から苑池東面大垣に通じていた可能性を示しています。つまり内郭の北西部と苑池東面大垣南端に簡単な門が想定されるのです。苑池の南面大垣が逆T字形になっていることも、これを示唆しています。これらのことから、苑池は大垣によって区画されて、誰でもが入れる場所ではありませんでした。そして、内郭と隣接し、密接な関係にあることから、そこに出入りできる人物や身分が想像できます。

一方、苑池北部の水路西側の高まりでは、建物が1棟確認されました。建物は東半分しか確認されませんでしたが、南北5間で、東に庇をもつ建物と考えられます。この高まり上にある建物の性格は明らかではありません。東側には水路があるものの、水路の東は調査されていませんので、手がかりはありません。ここで注目したいのは、この高まりの西側です。ここは一段低くなっており、すでに飛鳥川の氾濫によって、遺構は流されていると考えられる地区です。これまで遺構が残っていないこともあり、あまり注目してこなかった地域です。しかし、飛鳥川までには広大な土地があり、水路に囲まれたこの土地が利用されていなかったとは考えられません。古代の苑池には、庭園としての機能だけでなく、菜園や珍獣の保護、軍事演習ができる空間もありました。飛鳥川沿いのこの空間の利用方法を検討する材料になります。

北部の建物跡(東から)

クリックで拡大します。 |

これまで一連の調査により、飛鳥京跡苑池では多くのことがわかりました。この苑池は大垣に囲まれた中にあり、さらに区画内には宴遊用の庭園を中心とした南池の空間、北池は貯水・調整用の池と宴遊用池を兼ね備えた空間、その北は高まりの東西を含めて、水路と珍獣保護や菜園等の空間であったと考えられます(高まりの東と西でさらに性格は細分できるかもしれません)。そして、苑池全体としては、導水施設や池の形態、大垣に囲まれていたこと、王宮内にあり内郭と密接な関係にあることから、極めて限られた人々しか立ち入ることはできなかったのです。それは天皇が皇族たちと宴をしたり、外国からの国賓をもてなしていた空間でもあったと考えられます。まさに天武・持統天皇の、お・も・て・な・し、の空間であったのです。しかし、苑池の造られた斉明朝には、少し違った景観もみられます。そのための舞台装置もあったのでしょう。

それはまた、次のお話……。

【24】 飛鳥寺西における謎の柱穴列 -飛鳥寺西方遺跡の調査から-

(13.12.13.発行 Vol.176に掲載)

明日香村教育委員会は、飛鳥寺の西方で石組溝などを確認したと発表しました。この飛鳥寺西の地域は、飛鳥時代の歴史上に度々現れます。乙巳の変のきっかけともなった中大兄皇子と中臣鎌足の出会いの場も、この場所だとされています。そして、斉明朝には飛鳥寺の西に須彌山の像を立て、盂蘭盆会を行ったり、蝦夷に饗宴を行っていました。さらに天武・持統朝には蝦夷や隼人など、辺境の人々を招いた服属儀礼とその饗宴を槻樹の下で行っていたと記されています。このように、飛鳥寺西の地域は、王権と夷狄(蝦夷・隼人など辺境の民)との服属儀礼を行う空間であったことがわかります。さらに、壬申の乱の時には、近江軍の軍営をここに設置したり、飛鳥を守る留守司や兵庫も、水落遺跡や石神遺跡を含む飛鳥寺西の地域にあったことが推定されます。

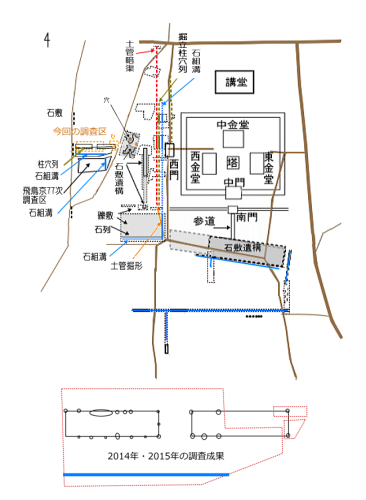

この飛鳥寺西方遺跡の調査は、これまで橿原考古学研究所や奈良文化財研究所によって実施されてきました。そして、平成20年度からは、明日香村教育委員会が遺跡の範囲と構造・性格の解明を目的に、毎年継続的に調査を実施しています。これまでの調査で、飛鳥寺西方遺跡では2時期の遺構があることがわかってきました。飛鳥時代前半には、まだ石敷は施工されていませんが、飛鳥寺西面大垣に沿って南北塀があり、飛鳥寺の西を区画する施設の東限と考えられます。さらにこの塀のすぐ西には、やはり南北に埋設された土管の暗渠がありました。総延長は180m以上におよびますが、その給水源や供給先は明らかではありません。飛鳥時代の後半になると、全面が石敷・バラス敷となり、飛鳥川に向かって雛壇状に造成された広場であったことが推測されています。昨年度の調査でも石敷・バラス敷が確認されています。

今回の調査は、昨年の調査地のすぐ西側の水田を調査しました調査の結果、東西方向の石組溝と砂利敷、そして複数の穴を確認しています。石組溝は幅1.3mで、深さ15㎝程度です。東から西へわずかに傾斜していることから、東の水を西へと流す溝であることがわかります。この溝は西隣で橿原考古学研究所が実施していた調査でも確認されており、その時は、飛鳥寺へと伸びる参道の可能性が指摘されていたものです。また、昨年に調査した場所では確認されていないことから、あるいは南からの伸びてきた溝が、今回の調査地で西に曲がっていたのかもしれません。

石組溝の南側では、一部ですが、石敷が残っていました。このことから南側は本来、石敷舗装されていた可能性がありますが、溝の北側は残りが悪く、よくわかりません。調査区の東半ではバラスが確認されていることから、バラス敷であった可能性もあります。今回の調査区東端でのバラス敷の高さと、昨年に確認したバラス敷の高さを比べると、約40㎝の高低差があることから、両調査区の間には段を設けていたと考えられます。

一方、調査区北辺には13基の穴が東西に並んでいます。この穴は石組溝の北6.5mの位置で、溝と並行していることから、東西塀の柱穴の可能性があります、しかし、この穴は東側6基と西側7基にまとまり、その間が2間分空いていることから、あるいは東西に2棟並ぶ掘立柱建物なのかもしれません。さらにこの穴の埋土には焼土が混入していることから、柱穴とすれば、この施設は火災にあっていたと考えられます。そして、先のバラス敷の下層で見つかっていることから、バラス敷よりも古いことがわかります。この性格については、来年度の北側の調査で解明されていくものと考えられます。

このように今回の調査では、砂利敷や石組溝が確認されたことから、飛鳥寺西門から西へ約120mまで遺跡が広がっていることが確認されました。そして、この空間は、地形に合わせて、東から西へと、地表面を石敷や砂利敷舗装をしながら、雛壇状の造成をしていた広場であったこともわかります。ただし、今回確認した柱列については、その時期や性格は明らかにできていません。仮に掘立柱建物であるとすると、この地域ではじめて確認された建物ということになり、その性格が注目されます。火災にあっていることも重要です。これらの解明は北側の調査での課題といえるでしょう。来年度の調査がますます楽しみになってきました。

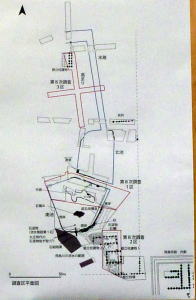

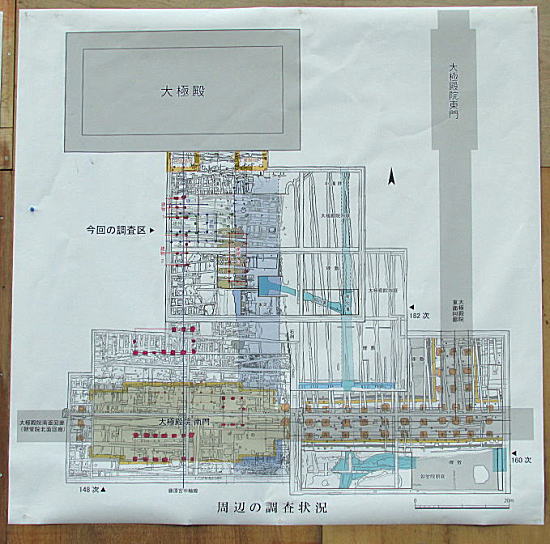

【25】 藤原宮の儀礼空間を探る -藤原宮朝堂院朝庭の調査から-

(13.12.27.発行 Vol.177に掲載)

奈良文化財研究所は、1999年以降、藤原宮中枢部の解明に向けて、朝堂院地域の調査を継続しています。朝堂院とは、大極殿院の南にある回廊に囲まれた東西235m、南北320mの空間で、中央の広場(朝庭)を取り囲むように12の朝堂が並んでいます。大極殿院が「天皇の空間」であるのに対して、朝堂院は「臣下の空間」で、ここで様々な政務や儀式が行われていました。

これまでの調査で、朝堂建物や回廊の構造が解明されています。そして、2008年以降は、朝庭部分の調査を実施し、朝庭の整備状況と藤原宮の造営過程が明らかとなってきました。今回は、朝庭の北東部分を調査して、礫敷広場の状況や下層の遺構の状況を確認することを目的としています。

第179次調査区の位置 参考図 |

今回の調査では、藤原宮期の遺構と藤原宮造営期の遺構が見つかっています。藤原宮期の遺構には礫敷広場、東西溝、柱列があります。礫敷広場は5~10cm程度の礫を敷き詰めたもので、これまでの調査から、朝堂院朝庭は全域が礫敷であったことがわかります。

礫敷広場

クリックで拡大します。 |

東西溝は、大極殿院回廊南端から23m南に位置しており、幅1.1m、深さ45cmで、当初は素掘溝として機能していたのが、広場整備に伴って、礫の詰まった暗渠になったようです。確認されている延長は78m分に及びます。柱列は、東西溝の2.5m北に平行してあり、柱間は3m間隔で、18間分を確認しました。柱穴は30cm程度の不整形な形をしており、深さは約35cm程度しかありません。西隣りの153次調査区や東方の107次調査区では確認されていないことから、東西に一列だけか、未調査区で折れ曲がる可能性があります。

柱列 |

一方、藤原宮造営期の遺構には、斜行溝や複数の沼状遺構などがあります。これらの遺構はいずれも、旧地形をならす目的の第一次整地の後に掘られ、朝庭の本格的な整備に伴う第二次整地によってパックされています。この上にはさらに、礫敷広場を整備する直前の最終整地があります。斜行溝は、造営運河を大極殿院南門の建設にあたって迂回させるための溝で、幅約2m、深さ約1mの溝です。すでに今回の南西の153次調査区と北側の160次調査区で、上流・下流部が確認されています。沼状遺構はこれまでひとつの大きな沼状の遺構と考えられていましたが、今回の調査で沼状遺構は大小複数の遺構であったことがわかりました。これらはいずれも造営に伴って造られたもので、木屑や瓦も投棄されていたようです。

斜行溝 |

これまでの朝庭部分での一連の調査では、特に朝庭下層の造営運河など、藤原宮の造営過程が詳細にわかってきました。今回の調査でもこれを追認しています。しかし、今回の調査でもっとも注目される遺構は、朝庭の礫敷上に掘られた東西の柱列です。この性格については、まだ特定できていません。そこで改めて、この遺構の特色を整理してみましょう。

①柱列の場所は、大極殿院南回廊の南で、朝堂東第一堂の北西にあたります。同様の柱列は前期難波宮でも見つかっています。今回は、東西54m分を確認しましたが、大極殿院南門の真南にはありません。また、朝堂東第一堂の北にも確認されていません。つまり、この遺構は朝堂の内側の朝庭部分を東西に横断するように並んでいますが、大極殿院南門のところは空いていたと考えられます。この遺構の東端は確認されいませんが、あるいは、未調査区で南に曲がりL形に配置されていたのかもしれません。この場合、空間を区画する施設になります。

②柱穴の間隔は3m間隔ですが、柱穴の大きさは小さく、深さは35cmしかありません。今回は礫敷が見つかっていることから、柱穴の削平は考えられず、この深さ35cmというのは、柱を立てた当初の深さということになります。この深さから推定されるのは、高さが1.5~2m程度までです。しかも、構造上、屋根のある塀は考えられません。

③柱穴の埋土には礫が含まれていることから、礫敷が施されてから後に立てられ、撤去されていたことがわかります。

礫の詰まった柱穴 |

これらの点からみて、今回の柱列の性格については、二つの可能性が考えられます。

ひとつは、小幡の列の可能性です。幡といえば、すでに大極殿院南門の前面で、二本柱をひとつの柱穴に立てた、幢竿支柱が確認されていますが、今回のものは大きさ、深さとも極めて小規模です。このことから立派な幡ではなく、小幡の可能性があります。幢竿支柱は、即位・朝賀の際に建てられる7本の宝幢の跡と考えられ、大宝元年正月にも「天皇、大極殿に御して朝を受く。その儀、正門において烏形の幢を樹て、左は日像青龍朱雀の幡、右は月像玄武白虎の幡。蕃夷の使者左右に陳列す。文物の儀ここに備われり。」とあります。儀式には大中小があり、大儀は元旦や即位・蕃国の朝貢の儀式で、纛と幡を立てています。中儀は元旦の宴会・正月七日・大射・蕃客の饗宴などで、幡のみが立てられました。小儀は、その他の儀礼で、幡は立てられません。このうち小幡は支柱を持たない一本柱の幡で、数多く並べられていました。このことから、今回の柱列は小幡列であったことが考えられます。

もうひとつの可能性は、簡易な幕を建てた支柱とする考え方です。柱穴の大きさと深さから、しっかりとした塀は考えられません。簡易な柵のような仮設物と考えられます。しかし、柵や幕と考えた場合の問題点は、この柱穴の規模と間隔で、幕の支柱とすると、幕が風を受けた時の風圧に耐えうるかという構造上の問題です。もう一点は、柱の高さが2mまでと復原しましたが、幕の支柱とした場合、高くても1.5m程度まででしょう。この程度の高さであれば、幕の上から外部が見え、幕で区画する意味が低いと考えられる点です。

このように、ふたつの可能性が指摘できますが、小幡列と考える方が現状では良いと思われます。これを解決する材料は、この柱列が東西一列だけなのか、あるいは東端で南に折れ曲がって区画を形成するのかによっても、一定の情報は得られると思います。いずれにしても、今回の柱列は藤原宮朝堂院での儀礼空間を復原するために、重要な意味を持つものです。

【26】 飛鳥宮の中の苑池空間 -飛鳥京跡苑池の調査から-

(14.7.25.発行 Vol.193に掲載)

橿原考古学研究所は、飛鳥京跡苑池の保存整備・活用事業の一環として、苑池の調査を継続しています。これまでの調査で、苑池は南池と北池、そして北池から延びる水路などで構成されていることがわかっています。南池は東西最大65m、南北55mの、平面形がほぼ五角形をする池です。護岸の高さは1.5m程度ですが、東岸は段丘崖を利用しながら、3.5m以上の高さがあったと考えられています。池底は全面に石敷を施し、中央部には不整形な中島が作られています。さらに南岸には導水の石造物も設置されていました。一方、北池は南北46~54m、東西33~36mの方形をしており、最深部は3mの深さがあります。

今回の調査は、南池の南東部にあたる高台部分で実施しました。この場所では、これまでの調査で掘立柱建物が2棟と逆T字形の掘立柱塀が確認されています。建物は高台部の池に近い北側で7×2間の東西棟建物、その南に5×4間の方形の建物があります。今回は掘立柱塀の北の延長部を確認する目的で調査をしていました。

調査の結果、推定通り南北塀を確認しました。柱穴は一辺1~1.2mの隅丸方形で、柱痕跡は20~25cmです。柱と柱は、2.4~2.7m間隔で並んでいました。柱穴の平面規模に比べて、深さが50cm程度しか残っていなかったことから、上部はかなり削平されていることがわかります。

柱穴列(南から) |

このように今回の調査では、過去の調査成果を追認することができました。これまでの成果を含めて、南北掘立柱塀は130m続いていたことがわかります。

推定される掘立柱塀の位置(北方より) |

このことから、飛鳥遊訪マガジン101号でも推定したように、この南北掘立柱塀は、苑池の東を限る塀であったことがわかります。

飛鳥の名勝庭園 飛鳥京跡苑池 -飛鳥京跡苑池の発掘調査から-

(2011.2.18.発行 Vol.101に掲載)

さらに今回の調査では、削平のために残っていませんでしたが、過去の調査によると、両側には石組の雨落溝が伴なっていたことから、かなり立派な塀であったことがわかります。一方、南で確認されている東西塀は、苑池の南を区画する塀であることもわかります。これらのことから、飛鳥京跡苑池は、飛鳥宮の大垣に囲まれた中にある苑池ではあるが、さらに苑池を区画する塀によって囲まれていたことがわかります。つまり、飛鳥宮内部はいくつかの区画に細分されていたことがわかるのです。

このことは非常に重要な成果と私は考えています。今後、飛鳥宮内部の官衙区画を検討する重要な定点ともいえます。すでに苑池については、飛鳥宮北西官衙区画と推定していましたが、これが塀によって区画されていたことが確認できたからです。さらに注目するのは、内郭西辺の北への延長部(厳密には少し西にずれているが)の調査でも南北掘立柱塀が確認されていることです。この塀と苑池東面掘立柱塀の間約11mが通路状の空間であったことが推測できます。ただし、注意したいのは、東西掘立柱塀が逆L字形ではなく、逆T字形になっている点です。東西塀は南北塀を越えて東へ延びているのです。つまり、この南北通路は内郭の西辺に沿って南には通じていないということです。内郭の西辺は、後世の飛鳥川の氾濫で消失していますが、飛鳥時代当時、宮内の人々も、容易には内郭の西側には立ち入れなかったことになります。

飛鳥京跡苑池全体図(現地説明会 会場掲示板より) |

さて、今回の調査地である南池南東の高台には、少なくとも2棟の建物が建てられていました。その立地からみて、苑池を見下ろす建物であったのは間違いありません。内郭との位置関係をみると、この空間に入るための入口が必要です。今回の調査地ちかくに門が推定されますが、立派な門ではなく、潜り門のような簡易な門であったのかもしれません。

いずれにしても今回の調査は、過去の調査成果を追認するものですが、飛鳥宮の中での苑池の区画が、明確に区別されていたことがわかったのは、今後飛鳥宮内の官衙配置や構造を考える定点ともなります。

【27】 古代寺院と瓦窯 -檜隈寺瓦窯の調査から-

(14.8.8.発行 Vol.194に掲載)

キトラ古墳から檜隈寺跡周辺は、平成28年の開園を目指して、国営飛鳥歴史公園の整備工事が急ピッチで進んでいます。この公園整備にあたっては、奈良文化財研究所・橿原考古学研究所・明日香村教育委員会が分担して調査にあたってきました。調査の結果、檜隈寺の伽藍周辺には、渡来系と考えられるL字形カマドをもつ竪穴遺構や檜隈寺に関連する掘立柱塀や工房などがみつかり、さらに、隣の丘陵上では檜前大田遺跡と命名した、東漢氏の邸宅と推定する建物群も確認されています。

参考:飛鳥の渡来人と古代檜隈 -檜前遺跡群の調査成果から-

(飛鳥遊訪マガジン66号掲載)

このように多くの成果が上がっていますが、公園整備工事にあわせて、立会調査をしていた奈良文化財研究所は、檜隈寺中心伽藍(於美阿志神社)の北西50mのところで瓦窯を発見しました。

発掘調査位置イラストマップ |

この瓦窯は、有畦式平窯(ゆうけいしきひらがま)と呼ばれる構造です。瓦を焼く焼成室の床はほぼ水平で、畦を4条設けることによって、その溝の所から火炎が回り、畦上に置かれた瓦を焼く構造です。今回の調査では、天井部は残っておらず、焼成室の下半分だけが残されていました。また、燃焼室は下半の奥側のみが残っていました。これらは地山を刳り抜いて構築されており、残存する長さは約2.3m、幅1.8mです。

焼成室は幅1.8m、奥行1.4m、最大残存高は90cmが残っています。床にはスサ入り粘土と瓦で構築された分焔畦を4条作っています。窯に詰められたままの瓦(製品)は残っていませんでした。

燃焼室と焼成室との間にある壁(隔壁部)も同じくスサ入り粘土と瓦で構築されており、調査時には焼成室側に崩れ落ちた状態でした。ここに使われていた瓦は、檜隈寺の伽藍に使われていた瓦と共通した胎土をもつものがあります。一方、燃焼室は幅1.8m、奥行き90cmで、焚口部は残っていません。燃焼室の床面は、焼成室の床面より30cm程低く、炭化木材が堆積していました。

この瓦窯からは、7世紀後半から8世紀初頭の瓦が多数出土しています。軒瓦は講堂所用瓦が多いのですが、奈良時代に下る瓦や平安時代の土器も出土していることを考えると、8世紀初頭までの瓦は、この瓦窯で焼かれたものではなく、窯の構築に利用された瓦と考えられています。また有畦式平窯の構造は、8世紀後半以降に流行する形式です。つまり今回の瓦窯は、8世紀以降に平安時代頃まで、檜隈寺の屋根瓦の改修時に利用された瓦窯と推定できるのです。瓦の焼成途中で廃棄されたものではなく、生産が終わってから廃棄された瓦窯といえます。

今回の調査では、瓦窯は1基だけが確認されました。しかし、瓦窯は普通複数基がセットで作られることが多いことから、今回の隣接地にもまだ瓦窯がある(あった)可能性があります。さらにこの瓦窯の近くには7世紀後半以降の金属製品を作っていた工房も確認されており、丘陵の北西斜面地には、檜隈寺にかかわる生産工房が集中していたことがわかります。参考:飛鳥の古代寺院とその工房 -檜隈寺跡の調査成果から-

(飛鳥遊訪マガジン74号掲載)

ここで飛鳥地域で確認されている瓦窯をみてみると、飛鳥寺瓦窯・飛鳥池瓦窯・西念寺山瓦窯・豊浦寺瓦窯・川原寺瓦窯・橘寺瓦窯などがあります。これらはいずれも各寺院に付属する瓦窯です。ここで注目するのは、この多くが寺院の創建瓦窯ではなく、改修時の瓦窯であることです。創建段階は一度に大量の瓦が必要とされる時期で、飛鳥寺の創建瓦は飛鳥寺瓦窯が確認されていますが、葛城方面でも生産されていたようです。また、豊浦寺の創建瓦は備中の末ノ奧窯・播磨の高丘窯で、塔所用瓦は山背の隼上り窯などで生産されていました。川原寺の創建瓦は五條市の荒坂瓦窯や川原寺瓦窯や廣瀬郡内(未確認)などが推定されています。このようにみると、飛鳥寺瓦窯と川原寺瓦窯は寺院の境内地もしくは隣接地に創建瓦窯がありますが、同時に遠く離れた地域でも生産されていることも確認されています。これに対して、飛鳥池瓦窯は東南禅院の瓦であり、西念寺山瓦窯は豊浦寺の改修時、豊浦寺瓦窯は鎌倉時代の改修時、橘寺瓦窯も鎌倉時代の改修時の瓦窯です。その意味で今回の檜隈寺瓦窯が改修時の瓦を生産していた瓦窯であることと一致しています。つまり、屋根瓦葺き替えに伴う瓦窯の設置は、瓦生産体制としても大規模ではなく、寺域周辺で生産したといえるのかもしれません。

今回の調査は、檜隈寺の瓦窯がはじめて見つかったというだけではなく、古代寺院の瓦生産体制の一端についても、一定の方向性を示唆するものでもあるのです。

【28】 飛鳥前史を語る積石塚 -都塚古墳の調査から-

(14.8.22.発行 Vol.195に掲載)

都塚古墳は石舞台古墳のさらに奥にある古墳です。横穴式石室の中に、家形石棺が安置されていることで有名ですが、墳丘の形や大きさは明らかではありませんでした。この都塚古墳には、元旦に金鳥が鳴くという金鳥伝説があります。このことから別名、金鳥塚とも呼ばれています。明治時代には、石室内に15~55cm程度の土砂が堆積しており、石棺には朱が塗布されていたことが知られています。

都塚古墳 石室 |

都塚古墳がはじめて発掘調査されたのは、昭和42年のことで、関西大学考古学研究室が実施しました。その結果、石室は南西に開口する両袖式の横穴式石室で、凝灰岩の家形石棺と棺台があったことから、木棺が追葬されていたことがわかっています。また、出土遺物には土師器・須恵器・刀子・鉄鏃・鉄釘などがあり、6世紀後半頃の古墳と考えられています。

この時の調査は、石室内に限られていたため墳丘の大きさや形はわかっていません。今回は、古墳の規模と形態、そして墳丘の構造を確認するために、明日香村教育委員会と関西大学考古学研究室が合同で調査したものです。墳丘の周辺に4カ所、墳丘部で4カ所の調査区を設定しました。

墳丘は南から延びる尾根の先端に造られており、礫を多く含む基盤層を整形して造られた方墳です。墳丘の裾に石を並べて、方墳の最下段を造っていました。

西側テラス部裾 |

その一辺は東西約41m、南北約42mに復元できます。墳丘上部は盛土を積み上げて造られていますが、このうち残りの良い東側をみると、少なくとも階段状をした4段分の石積がありました。削られている部分を考えると、さらに段数は増えます。段の高さは30~60cmで川原石を2~3段積み上げています。各段の幅は1m程度でした。

階段状石積 |

このように都塚古墳は6世紀後半の横穴式石室に家形石棺を安置する、一辺42m程度の方墳であることがわかりました。そして、その墳丘の形態は、石段によって階段状に積まれたもので、他に類例が少ない特殊な構造でした。

一辺40mの古墳は、この当時としては、かなり有力な人物の古墳といえます。天皇クラスではありませんが、二番目のグループの規模にあたります。蘇我馬子の石舞台古墳が50m以上ですから、その下クラスの人物でしょうか。また、都塚古墳のような石段をもつ古墳は、日本ではあまり見られず、類例としては、時代は少し異なりますが、韓国ソウルにある石村洞古墳や高句麗の将軍塚などにみられる積石塚の構造です。このことは古墳の性格を推定する有力な条件となります。

さて、この都塚古墳のある地域はどのような場所であったのでしょう。近辺には蘇我馬子の家と考えられる島庄遺跡や、その墓とされる石舞台古墳があるように、蘇我本宗家の拠点でありました。また、ここから細川谷の北側には、数百基にも及ぶ古墳が造られた細川谷古墳群があります。この中にはミニチュア炊飯具を副葬した古墳もあり、渡来系色の強い古墳もみられ、蘇我氏の支配下にあった渡来系氏族の古墳群とされています。さらに隣接地には坂田寺があり、鞍作氏も近辺にいたことがわかります。

都塚古墳遠望 |

このような周辺環境と先にみた6世紀後半という築造時期、渡来系要素の強い形態の古墳であること、蘇我氏や渡来人にかかわる地域であるということ、かなりの有力な人物であることから、蘇我稲目が被葬者候補として名前が挙がっています。ただし、蘇我稲目墓の有力な候補地は、これまでに五条野丸山古墳や梅山古墳が挙げられています。私は、梅山古墳が欽明天皇、五条野丸山古墳が蘇我稲目の墓ではないかと思っています。その理由は、古墳の年代はもとより、梅山古墳は檜隈にあることや、蘇我稲目の邸宅が軽の地周辺にあることがその根拠となっています。

では、都塚古墳が、その他の渡来人の墓である可能性はないのでしょうか? 先にみたように、細川谷古墳群には渡来系の遺物が出土しており、鞍作氏も周辺にはいました。積石塚構造をしている点はこのことに有利になっていますが、これだけの規模の古墳を渡来人が造れたかは疑問です。いずれにしても、都塚古墳の被葬者については、蘇我稲目を有力候補とはしますが、五条野丸山古墳の存在は、これに躊躇させる点です。

仮に被葬者が蘇我稲目でないとすれば誰が考えられるでしょうか? 蘇我本宗家は、史料によると建内宿禰→蘇我石河宿禰→満智→韓子→高麗→稲目→馬子→蝦夷→入鹿と続きます。この中で蘇我氏が歴史上現れるのは蘇我稲目以降です。このこともあって、高麗以前については実在が疑問視されていることもあります。一方で、満智・韓子・高麗については、名前が独特で、異国風であること、蘇我満智が百済官人の木満致と同一人物と考えられることから、実在していたと考え、さらに蘇我氏が渡来人である可能性を指摘する研究者もあります。このことは、石段をもつ方墳の理由として、彼の地の形態を模倣したともいえます。では、蘇我稲目でないとすると、次に可能性があるのは蘇我高麗です。高麗は6世紀前半の人物ですが、生没年は不明で、その功績も残されていません。これが実在を疑わせる理由にもなっているのですが、系譜通りではなくとも、少なくとも稲目の父は実在したはずです。新興勢力である蘇我氏にとっては、その出自を正当化する必要がありました。このために蘇我稲目あるいは馬子が、蘇我高麗の墓を造った(改葬した)可能性はないでしょうか?ひとつの仮説です。

都塚古墳現地説明会資料

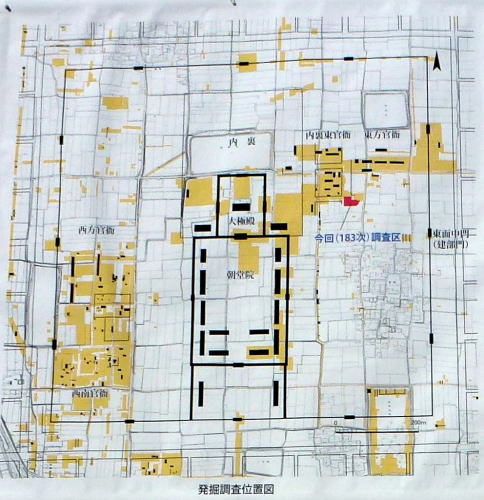

【29】 「国賓を迎える飛鳥の宮廷庭園(後編) -飛鳥京跡苑池の調査から-

(14.9.5.発行 Vol.196に掲載)

橿原考古学研究所は、飛鳥京跡苑池の整備活用事業の一環として、苑池の南池を中心に調査をしてきました。昨年度に調査していた南池の調査(飛鳥遊訪マガジン175号掲載)のうち、現地説明会後の補足調査の成果とその後の検討により、南池の変遷がわかってきました。その内容について、調査担当者からの報告があったので、これについて解説して、その意味を考えてみたいと思います。

史跡・名勝飛鳥京跡苑池第9次調査 現地説明会資料

現地説明会は、調査内容がほぼ判明し、もっとも見応えのある時期に行います。発掘調査は、その後も継続し、それまでの見解が正しいかの検証も兼ねて、部分的に深く掘ったり、さらに下層の調査を行います。また、出土遺物を踏まえて、細かな検討を行います。この補足調査と検討の過程で、大きな発見がありました。

飛鳥京跡苑池の南池には、中島の周囲に多数の穴が規則正しく掘られていることが、調査途中にわかっていました。しかし、これらの穴は中島の下に潜っていくように見えることから、中島よりも古い穴と考えられていました。現地説明会の後、この穴を掘り下げた結果、この穴は柱穴であることが判明しました。そして、当然続きの柱穴が見つかると思って、中島の一部を断ち割ったところ、推定される位置には柱穴が見つからず、そこに石敷が見つかったのです。つまり、柱穴群は中島の下層にはなかったのです。さらにこの中島は、古い中島を利用していることもわかりました。このような新しい成果と、これまでの調査成果を検討して、南池の変遷がわかってきました。この変遷について、順番に見ていきたいとおもいます。

飛鳥京跡苑池は、斉明朝に造られたと考えられています。築造段階の南池は、地山を掘り込んで、池を造っています。そして池底には石敷を施し、護岸には石積を施工していました。導水の石造物が南岸ちかくに設置されたのもこの時です。また、池中にあった石積も、この時に築かれたと考えられます。中島(古)は地山を削り残して造られていました。現在確認されている中島(新)の下層で見つかったもので、ひとまわり小さなものです。その平面形は不明ですが、15m×5m程度の範囲が想定され、その外周には石組護岸を施しています。

その後、天武朝になると、中島(新)に改修されます。これによって東西約32m、南北約15m、高さ1.3mの石積護岸した不整形な中島(新)になりました。これと相前後して中島(新)の周囲に東西14間×南北7間の整然とした柱列が造られます。中島と一体となった桟敷状の遺構と考えられます。また、南池の東西と南辺護岸に沿って、池底に幅約2m、高さ約30cmの段が造られるのも、この時だと思われます。

天武朝の後半から持統朝であろうか、中島(新)の周囲に造られていた桟敷状遺構は撤去され、中島の北で池にせり出す1間×1間の木製施設が造られます。さらに東西南岸には、岸に沿って、2列の柱穴列が残る桟敷状遺構が設置されました。また、石造物周辺にも、先の桟敷状遺構と一体となって、石造物を囲むように、7間×4間の柱穴群があります。

その後、桟敷状遺構は撤去され、9世紀初頭頃には維持管理がなされなくなることから、埋没が始まります。13世紀には完全に埋没していました。

このように、遺構の重複関係や出土遺物から、南池の変遷がわかってきましたが、ここで注目されるのは、中島(古)と桟敷状遺構です。これまで確認されていた中島(新)の下層に、古い中島(古)があったことは予想外でした。残念ながら、その正確な大きさや形は不明ですが、桟敷状遺構を含めて、飛鳥京跡苑池は複雑な変遷をしていたことが改めてわかりました。このことは、石造物の設置状況を検討する際にも重要です。発掘調査で確認できるのは、遺跡の最終的な状態であることから、石造物が当初の姿を示しているとは限りません。現在の石造物の位置関係では、水の流れを矛盾なく説明できないからです。以前(飛鳥遊訪マガジン149号)にも指摘しましたが、再検討が必要です。

実は、同じような事例が酒船石遺跡の亀形石槽でもみられました。現在の亀形石槽の位置と接続形態は、天武朝から藤原京期の様子です。斉明朝には、周囲の石段や湧水施設などが、50cmほど下層で確認されていることから、斉明朝の亀形石槽や船形石槽も、当初は50cm低いレベルにあったと想定しています。飛鳥京跡苑池の石造物も、このようなことを考慮した再検討が必要です。

南池調査平面図(第9次調査現地説明会場看板より) |

もうひとつ興味深いのは、中島(新)の周囲に整然とした柱穴列があることです。桟敷状遺構と呼んでいますが、わかりやすく表現すれば、中島と一体となった水上舞台とみるべきでしょう。この舞台が造られると、中島上の松などの樹木は見えるが、中島の形や石積護岸は見えません。つまり、庭園としての景観とは不似合いになります。このことからみても、この舞台は長期間使われたものではなく、短期間あるいは、一時的な仮設施設の可能性が考えられます。

では、このような仮設舞台を造ってまで、行っていたステージ上の出来事とは何だったのでしょうか?いくつかの利用方法が考えられます。35×17mの広さを有する巨大な水上舞台であることから、高貴な人々や賓客など、多数の人々が宴を行い、目の前の導水石造物の水の流れや周囲の景観を楽しんだということが考えられるでしょう。あるいは、この舞台で行われる儀式を高台や周囲から眺めていたということも考えられます。この場合、舞台で行われていた儀式とは、伎楽がその第一候補としてあげられます。伎楽は推古朝に我が国にもたらされており、猿石も伎楽を石像で模したという説があります。伎楽は賓客をもてなす重要な演劇であったのです。

南池模型(第8次現地説明会会場にて) |

このように水上舞台の性格には、そこから見る場合と、そこを見る場合の両方が考えられ、飛鳥京跡苑池の多様な機能を垣間見ることができるのです。中島や導水施設を含めた景観を見るための施設のひとつが、池の護岸に造られた桟敷状施設と考えられます。ただし、石造物の周囲にある桟敷状施設は、石造物の流水を見るため、あるいは石造物の所から周囲を見るためのものとは考えられません。石造物の改修に伴う施設の可能性もあるのかもしれません。まだまだ謎です。

このように、飛鳥京跡苑池の構造は単純ではなく、複雑な変遷があることがわかってきました。そして、苑池にもいろいろな利用形態が推定でき、その性格も単一ではありません。おもてなしの方法も様々あるようです。

【30】「飛鳥・藤原の考古学」の構築を目指して

-飛鳥遊歩マガジン創刊200号記念-

(14.10.31.発行 Vol.200に掲載)

飛鳥遊歩マガジンが発刊以来、今号で200号を迎えられました。おめでとうございます。これもひとえに、飛鳥をこよなく愛する事務局員をはじめとする関係者と、これを楽しみにしている読者の支えがあったからにほかならないと思います。このメルマガに、私もほんの少しだけ協力させていただいてきました。これまでの私の関わりと、その経緯を記して、祝辞に代えたいと思います。

風人さんから、「両槻会でメールマガジンを創刊するから、連載の記事を書いてください」と、依頼を受けたのは2007年11月10日のことでした。よくこの日を覚えていたなぁというのも、飛鳥資料館で両槻会の講演「両槻宮をめぐる諸問題」の話をする日だったからです。連載は4人程度で順番にするということなので、2ヶ月に一回程度なら良いかと、さらに、高松塚に関する別の原稿があったので、安易にお引き受けすることになってしまったのです。

そして、高松塚古墳に関する連載「高松塚雑考」が2008年1月4日(5号)から始まったのでした。

全8回の連載が終わったところで、実名執筆からハンドルネームへと変更して、「飛鳥・藤原の考古学」と題する連載(2008年10月30日、34号)に切り替えました。HNに変えたのは、大人の事情もあるが、自由な立場、自由な発想で発言をするためでもあります。もっとも、HNにしても、すでにみなさん周知の事実ではあるが・・・。

「飛鳥・藤原の考古学」は、日本誕生を物語る遺跡群を、その概要や意義、そして理解できるようにと選んだテーマです。まず、藤原宮の造営運河の調査を受けて、藤原宮の運河、新益京の運河、飛鳥の運河について、それぞれ3回ずつ紹介し、その後に飛鳥の橋についても2回連載しました。

2009年2月20日(44号)からは、最新の発掘調査の成果が各機関から発表されるのにあわせて、その調査成果をわかりやすく紹介し、これに対する私の個人的な意義付け・見解を記した番外編「旬の話題」を不定期に執筆してきました。これまでに旬の話題は29編に及びます。

飛鳥・藤原の考古学(旬の話題)

飛鳥・藤原の考古学2(旬の話題)

2010年10月29日(92号)から、推古朝の王宮を中心とした連載10回を開始しました。以前に他所で行った講演会などで話をした内容を、よりわかりやすく紹介し、文章化・記録化しようとしたものです。そして、推古朝が終わったところで、次の舒明朝の連載に入り、現在は皇極朝が連載中です。舒明朝の連載が終わる頃から思い始めたことですが、平城京遷都までの約100年間の天皇ごとに記したらおもしろいなぁと。

このように、これまでにイントロ1編、連載が43編、旬の話題が29編、例会紹介が2編の合計75編を執筆したことになります。「飛鳥・藤原の考古学」の内容は、すでに論文になっているものをわかりやすく紹介したものもありますが、旬の話題のように、十分な検討を踏まえた内容でないものも含まれています。しかし、ここに記した着想が、その後に論文となって実ったりしているのも事実です。ここでは自由な発想のもとに書いているので、その意味では楽しみながら書いているのですが、事務局からの無言の圧力?やブログでの〆切の督促?に屈せず、続けてきた次第です。

今回は記念すべき200号を迎えたことを祝すとともに、今後の励み?になるように、一言。飛鳥時代史完結まで、今のペースで書いていると、あと17年程かかります。ざっと500号。つまり創刊700号記念の頃にようやく完結する計算に。それまでがんばりましょう?!。

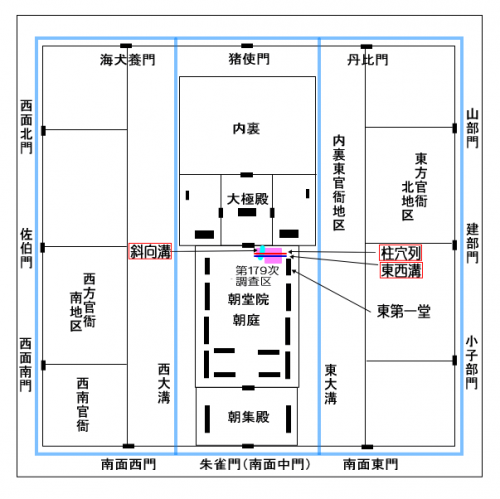

【31】藤原宮の中心 -藤原宮大極殿院朝庭の調査から-

(14.11.14.発行 Vol.201に掲載)

藤原宮は西暦694年に飛鳥から遷ってきた王宮です。約1km四方を掘立柱の大垣で囲み、塀の内外には内濠・外濠が巡っています。この大垣の中はいくつかの区画に分けられています。東西に三等分する中央には、北から天皇が居住している内裏、即位などの重要な儀式の空間である大極殿院、そして、臣下の空間である朝堂院が並んでいます。その東西には役人たちが執務する官衙群が立ち並んでいました。

奈良文化財研究所は、これまで朝堂院地区の調査を継続しており、朝堂院の構造や造営の過程を明らかにしてきました。そして、この春からは大極殿院地区の調査をはじめています。これまでの大極殿院地区の調査では、大極殿院南門と南面回廊、東門、西門、北門が調査されており、各辺に門をもつ複廊で囲まれた東西約120m、南北約170mの区画であることがわかっています。その中央には基壇上に建てられた巨大な大極殿が聳えていました。この大極殿院の内庭部分の本格的な調査は、大極殿のすぐ北側で行われています。その調査では先行四条々間路・先行朱雀大路と造営運河など、藤原宮造営前の遺構群が確認されています。

今回は、大極殿院南門を入った北側で、大極殿の南側を調査しました。これまでの調査から、大極殿院内庭の舗装状況や、大極殿院造営以前の状況が確認されることが予想されました。また、平城宮大極殿院の調査成果からは、ここに四神旗が立てられていた可能性がありました。この幡跡を確認することも、今回の調査目的のひとつです。

今回の調査では、藤原宮期の遺構、藤原宮造営前の遺構、平城京遷都後の遺構が確認されました。これらを順番に紹介することにしましょう。

藤原宮大極殿院の発掘調査(飛鳥藤原第182次調査)の現地説明会資料

藤原宮期の遺構には、3~5cmの礫を敷き詰めた広場があります。調査区内では東半の方が良く残っていましたが、西半はすでに削られてあまり残っていませんでした。これは調査区西半、つまり大極殿正面の地表面の高さが、本来周囲より高かったために削られてしまったと推定されています。この礫敷広場のほかには、藤原宮期の遺構は確認されませんでした。当初課題としてきた四神旗の立てた幡跡もみられません。つまり今回の範囲内には幡は立てられていなかったのです。今回の調査地と大極殿までは、まだ未調査地が残されているので、北側の調査で見つかる可能性はありますが、配置や位置を考えると、その可能性は低いと考えられます。やはり、即位式や朝賀の四神旗は、大極殿南門の南で確認されている幡跡遺構とみるべきでしょう。

藤原宮造営前の遺構には、先行四条大路北側溝と先行朱雀大路東側溝、そして、先行朱雀大路東側溝の西隣の南北溝があります。これらはいずれも、過去に確認されている先行条坊の延長部で、以前の調査を追認したことになります。そして、藤原宮造営期の遺構としては造営運河と、この運河を埋めて大極殿院南門を東へ迂回する南北溝があります。この南北溝は、今回の調査区内では真っ直ぐに北に延びていることから、南門だけを迂回しているのではなく、大極殿も迂回していることになります。つまり大極殿造営のための迂回措置でもあることが明らかとなるのです。しかし、694年の遷都時には大極殿や朝堂院は完成しておらず、天皇の住居である内裏だけが、居住できる程度に完成していたと考えられます。つまり造営運河の迂回措置は、内裏正殿の造営に関わる措置ともいえるのです。よって、この迂回溝は大極殿南門以北の中心施設群建築のための迂回措置であった可能性が高くなったといえます。

さらに先行条坊よりも古い、半円状に巡る幅1.5~2mの溝が確認されました。この中からは埴輪や古墳時代の須恵器が出土すること、周囲から耳環や小玉などが出土していることから、古墳の周溝と推定されます。溝の東半分は削られており、正確な規模や形は不明ですが、直径12~15mの円墳と考えられます。今回、大極殿院の下層ではじめて古墳が確認されましたが、これまでにも藤原宮内では多くの埴輪が出土しています。その出土地点の中心は朝堂院地区に集中しており、西方官衙や内裏東官衙地区では一調査区で多くても10点程度です。藤原宮内の調査地域に偏りがあるので、確実なことはいえませんが、大極殿院から朝堂院地区に削平された古墳があった可能性が高いことは変わりません。このような事例は、平城宮第二次大極殿院下層でもみられるものです。一方、藤原宮外に目を向けると、宮域南方の日高山やその東で古墳が確認されており、大量の埴輪が出土しています。このように藤原宮下層の古墳(埴輪出土地)は、宮の南方から朝堂院方向へ伸びる尾根上にあったものが、造営に伴って削平されたと考えられます。これらの古墳は藤原宮造営というよりは、先行条坊である新城造営に伴って削平されたものです。

平城京遷都後の遺構には、奈良時代中頃の桁行6間・梁行2間の東西棟の掘立柱建物があります。この建物の南方の大極殿院南門上にも、以前の調査で同規模の建物が柱筋を揃えて建てられていました。これらの建物の北側には4個の柱穴があり、奈良時代の建物の一部と考えられています。また、その北東には3個の柱穴しか確認されていませんが、さらに北に延びる柱列があります。さらに、蓋付きの須恵器に和同開珎5枚を入れた地鎮具と考えられる埋納遺構も確認されています。そして、調査区中央には南北の石列があり、屋敷地の境界であったと考えられます。これらの建物群は、その配置や計画性から公的な要素が強い建物と思われます。一部の説では、平城京遷都後の留守司の可能性も指摘されています。しかし、藤原宮の中軸線とは一致しないことや、平城京遷都直後の建物ではなく、数十年後の奈良時代中頃であること。なによりも宮殿でもっとも重要な施設である大極殿院の跡地に留守司の施設を建築するのは疑問であることから、留守司とするには躊躇されます。まだその性格は特定できませんが、奈良時代中頃になると、旧藤原宮域は公的管理地からはずされていくのかもしれません。平安時代になると、西側に庇をもつ南北棟の建物が建てられており、その南に、土師器小皿を重ねたものに土釜で蓋をした地鎮具も見つかっています。

このように今回の調査では多くの成果があがりました。大極殿院の調査は、来年度以降も続きます。今後の調査によって、藤原宮の様子や、その前後の時代の景観もより鮮明になると考えられます。

【32】礎石建物が物語る新たな官衙像2 -藤原宮東方官衙北地区の調査から-

(14.12.26.発行 Vol.204に掲載)

奈良文化財研究所は、2012年に藤原宮東方官衙北地区の調査をしま

した。この時の調査で、藤原宮の官衙地区ではじめて礎石建物を確認しています(飛鳥遊訪マガジン139号 掲載)。

礎石建物が物語る新たな官衙像 -藤原宮東方官衙北地区の調査から-

藤原宮内で、礎石建物というと、大極殿院・朝堂院などでしか採用されていませんでした。今回の調査は、この礎石建物の全貌と周辺施設の解明を目的として、実施したものです。

藤原宮は、中央部に北から、内裏、大極殿院、朝堂院と並んでいます。内裏とは天皇の居住空間であり、大極殿院・朝堂院は儀式・政治の空間でした。この東西には、実務を行う官衙(役所)群が建ち並んでいます。今回の調査地は、藤原宮の内裏・大極殿院の東方にあたることから、「東方官衙北地区」と呼んでいる地区です。東方官衙北地区は、北を東面北門から続く宮内三条大路、南を東面中門から続く宮内四条大路、西を宮内東一坊大路、東を東面大垣に囲まれた区画です。ここの北2/3に掘立柱塀によって区画された官衙ブロックがあり、この区画の中には東西に長い長大な建物が複数棟確認されていました。今回の調査地は、この北2/3に掘立柱塀によって区画された官衙ブロックのすぐ南方にあたります。

現地説明会掲示板より |

今回の調査で確認された遺構には、古墳時代、7世紀前半~中頃、7世紀後半~藤原宮造営期、藤原宮期のものがあります。ここでは古い順番に遺構の状況を紹介していきましょう。

古墳時代の遺構には、北で西に振れる幅1.5~2m斜行溝とこれに平行する掘立柱塀、そして蛇行溝があります。これらの方位は、地形に合わせたもので、大規模な土地改変を行わずに、自然地形に即したあり方をしています。今回確認された中では、もっとも古い遺構にあたります。

南から北方向を撮る |

次に7世紀前半~中頃の遺構には、東西溝やL字形に曲がる溝、大土坑などが見つかっていますが、その性格は明らかではありません。そして、7世紀後半~藤原宮造営期になると、藤原京の条坊道路が施工されます。ここでは先行東一坊大路が南北に施工されています。両側に側溝をもち、道路幅は当初7mであったものを、後に8.8mに拡幅しています。この東側溝にそって塀が作られ、さらに小規模な建物もいくつか建てられていました。藤原宮造営前の宅地あるいは役所と推定されています。

藤原宮期には、大規模な官衙区画と長大な官衙が形成されます。その南にあたる今回の調査地では、以前に確認された礎石建物の全貌が判明しました。礎石建物は桁行4間、梁間3間の東西棟の総柱建物です。

礎石建物 東から西方向を撮る |

この礎石抜取穴から、藤原宮では3例目の佐波理鋺が出土しています。

佐波理鋺 破片 |

この西方では、一辺1.5~1.9mもある柱穴を5基見つけました。過去に西隣の調査区でも一部見つかっており、今回、桁行4間以上、梁間2間の東西棟の大型建物で、内部に床束のあることがわかりました。この建物は、先行条坊よりも新しく、内裏東官衙の区画塀よりも古いことがわかっています。

東西棟の大型建物 北西より南東方向を撮る |

遺構図 現地説明会掲示板より |

さて、今回の調査で注目されるのは、やはり礎石建物です。官衙地区ではじめて確認された礎石建物ですが、区画の中に配置された建物ではありません。また、その位置は、大極殿の真東に位置しています。このことから、礎石建物については、単なる倉庫ではなく、楼閣風の特殊な建物と推定する考えもあります。例えば、『続日本紀』大宝2年や慶雲元年にある「西楼」に対応する「東楼」です。しかし、この楼閣は、これまでの調査成果によると、大極殿院のすぐ横にある礎石の巨大な楼閣建物がふさわしいといえます。一方、ここを「東宮」のような特別な施設ではないかという意見もあります。確かに、皇太子を東宮と呼ぶこともあり、その位置は中心施設からみて東側にあった可能性はあります。しかし、東宮に楼閣があったという記録はなく、以降の宮殿をみても、そのようなものはありません。その意味では、少し課題が大きいと思われます。

このように考えると、今回の礎石建物は倉庫と考えるのが、現状ではもっとも可能性が高いと考えられます。ただし倉庫であるとすると、普通は1棟のみの単独で建てられることは少なく、複数の倉庫が並ぶことが一般的です。これまでの調査で、北及び西には礎石建物がないことが判明しているので、南あるいは東側に、礎石建物が並んでいる可能性が考えられます。礎石抜取穴から出土した佐波理鋺も、もしかするとこの建物の収納物だったのかもしれません。

藤原宮東方官衙北地区の調査(飛鳥藤原第183次調査)報道発表資料

【33】藤原宮大極殿を飾った瓦 -市尾瓦窯跡の調査から-

(15.1.9.発行 Vol.206に掲載)

高取町教育委員会は、市尾天満丘陵周辺の遺跡範囲の確認調査を実施しています。

市尾瓦窯跡 位置図 |

ここは藤原宮の屋根を飾った瓦の生産地のひとつとされていた場所です。調査されたのは、通称「国見山」と言われる独立丘陵の南西側で、以前から付近で瓦が表採されていたことから、高台瓦窯と仮称される窯が想定されてきました。

調査地 |

また、この南西に隣接する通称「曽羽山」の北東部周辺でも瓦が見つかっていることから、峰寺瓦窯と称する窯の存在も想定されています。ここから出土する瓦は、その文様や胎土から、藤原宮中枢部の瓦であったことも推定されてきました。

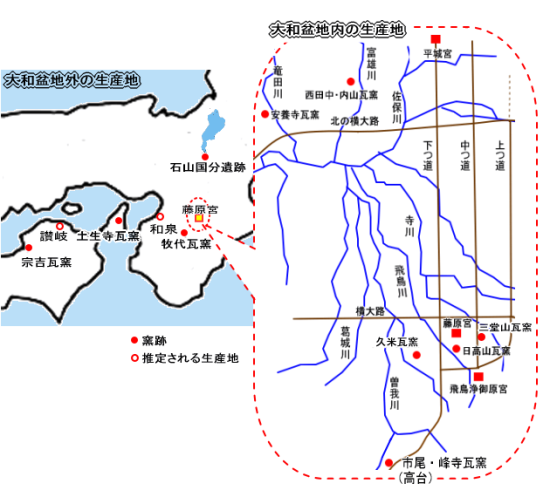

さて、藤原宮は、宮殿ではじめて瓦葺を採用したことでも有名です。瓦を葺く施設は、大極殿院・朝堂院などの中枢施設と大垣で、官衙地区の建物は、基本的には瓦葺きではありませんでした。さらに天皇の居住する内裏も、伝統的な掘立柱檜皮葺建築と考えられています。しかし、藤原宮では、それまでの瓦葺施設である寺院とは、比べようもないほどに大量の瓦が必要となりました。その数200万枚ともいわれています。これだけ大量の瓦を生産するには、近郊だけではなく、遠隔地でも生産が必要となります。これまでの研究によると、少なくとも15カ所以上の生産地があったことが判明しています。日高山瓦窯・久米瓦窯などは藤原宮に比較的近い生産地ですが、奈良県内では、今回の高台・峰寺瓦窯や大和郡山市の西田中・内山瓦窯などがあります。さらに滋賀県の石山国分遺跡や淡路島の土生寺瓦窯、そして香川県の宗吉瓦窯など、はるか遠隔地で生産された瓦が藤原宮に運ばれていたのです。

藤原宮の瓦生産地 |

今回の調査では、窯跡が確認されたことをうけて、高取町では従来「高台瓦窯跡」とされていた瓦窯を「市尾瓦窯跡」と改めることにしました。

今回の発掘調査では、瓦窯は1基しか確認されていません。窯は全長6m、幅1.3mの登り窯で、焚口、燃焼室、焼成室、煙道からなります。窯は丘陵斜面の地山を刳り抜き、粘土ブロックをアーチ状に積み上げて炉壁をつくっています。そして、その裏込めや天井部には粘土を詰めていました。出土した瓦の詳細な整理・検討は、これからの課題ですが、燃焼室からは、藤原宮大極殿の屋根に葺かれていた軒丸瓦も見つかっています。

今回、わずかに1基だけの瓦窯の確認でしたが、これまで推定されてきた生産地を裏付ける成果が得られました。これまでに表採されてきた瓦からは、瓦文様や胎土からみて、市尾瓦窯(高台瓦窯)と隣接する峰寺瓦窯は、同じ造瓦集団による窯跡群とされており、大極殿など藤原宮中枢部の瓦生産に、中心的な役割を担っていたことがわかります。普通、窯跡は単独で存在するのではなく、数基の窯が並んでいることが多いことから、周辺には未確認の複数基の窯跡が予想されます。また、窯だけでなく、工房などの施設も周辺に想定すべきでしょう。紀路に面する交通上の立地も踏まえて、藤原宮の瓦を生産した最大の生産地であったことが、徐々にわかってきました。そして、藤原宮のシンボルでもある大極殿の屋根を飾ったのも、この瓦窯で生産された瓦だったのです。

市尾(高台)瓦窯現地説明会 映像・資料

【34】甘樫丘南端に造られた巨大な古墳 -小山田遺跡の調査から -

橿原考古学研究所は、明日香村と橿原市の境界にほど近い、小山田遺跡の発掘成果について発表しました。

小山田遺跡第5次・6次調査 現地説明会資料

ここは現在、奈良県立明日香養護学校のある場所で、今回の調査も校舎建て替えに伴って行われたものです。今回の調査では、石貼の溝が確認され、巨大な古墳の一部と推定されています。

小山田遺跡は甘樫丘から南に伸びる尾根の先端を切断し、地山を削り出して造られています。この遺跡の西約100mには7世紀中頃の菖蒲池古墳があり、さらに西には宮ケ原1・2号墳や植山古墳、五条野丸山古墳が位置しています。一方、小山田遺跡の南側の谷部では7世紀後半に築道された幅12mの東西道路と幅3mの南北道路の交差点を確認した川原下ノ茶屋遺跡があり、さらに南の丘陵上には野口王墓(野口・持統天皇陵)があります。

小山田遺跡周辺遺跡マップ

クリックで拡大 |

これまでに小山田遺跡の調査は4回実施されており、最初の調査は1972年です。この時は、7世紀末の「旦波国多貴評草上 里漢人佐目」木簡が出土しており、この時期の遺跡が周辺に推定されました。その後は、校舎の増改築に伴って、小規模な調査を実施してきましたが、地山である岩盤や谷の堆積土しか確認できず、遺構はすでに削られているものと考えられています。唯一、1995年の調査(今回の調査地の南側)で、通称「榛原石」と呼ばれる室生安山岩板石が出土していました。

今回の調査でも、表土のすぐ下に地山(尾根を削った後の岩盤)が広がっており、これまでの調査成果と共通していました。しかし、調査区の南半では、東西方向の大規模な溝が見つかりました。上部は削平されていますが、上幅約7m、下幅3.9mの断面形が逆台形をした溝で、今回は延長約48m分を確認しました。

逆台形の溝(西から) |

この溝の北側の斜面には40cm大の石英閃緑岩を貼り付けていました。上にいくほどやや小さな石材を使用する傾向はありますが、高さ約1mまで残っていました。溝の堆積土にも転石がみられることから、本来は1.5m以上あったと考えられています。溝の底にも石を全面に敷き詰めています。ただし、墳丘側にあたる南端では、80cmの幅で10cm程高くしたテラスを造っていました。

北側斜面と溝底の敷石 |

一方、溝の南側(墳丘側)の斜面は構造が異なり、板石を少しずつずらしながら積み上げています。一番下には、紀ノ川周辺で採石される約50cm四方、厚み10cm程の結晶片岩を二段積み、さらにその上には、室生安山岩(榛原石)を10cmずつずらしながら、斜面に積み上げています。残りの良いところで、10段まで積まれていますが、大量の榛原石が出土していることから、本来はさらに高くまで積まれていたと考えられています。

南側斜面の板石積み |

この遺跡の時期は、造成土から6世紀後半、溝の堆積土の上層部から7世紀後半の須恵器が出土することから、ほぼこの間の時期に限定でき、榛原石が飛鳥で多用される時期を考慮すると、7世紀中頃と推定されています。

今回の調査成果から、遺跡の性格はどのように考えられるのでしょうか。先にも記したように、小山田遺跡は尾根の先端を削り、平坦面を作り出しています。そして尾根を区切るように大溝を掘削しています。この溝の南側には、昭和30年代の地形図をみると、約80mほどの方形の地形になっていたことがわかります。この地形を造成した時期が飛鳥時代で、すぐ南の川原下ノ茶屋遺跡の道路交差点から北へ延びる道路が小山田遺跡への進入路であると考え、この80mの地形に、邸宅あるいは役所があると私は推定していました。

しかし、今回の溝の規模や貼石の状況をみると、飛鳥時代の宮殿や役所・邸宅には例のないもので、この溝が宮殿や邸宅に伴う可能性は低いとみられます。ちなみに古墳時代の豪族居館であれば、類例もありますが、7世紀代では皆無です。次に考えられるのは古墳の可能性です。実は、貼石はないものの、同じように尾根の先端を削り、区切る溝(掘割)を掘り、四角い地形を残す遺跡に、明日香村平田にあるカナヅカ古墳があります。ここでは墳丘の中央に、宮内庁の管理する高まりが残されており、その中に石室があると推定されていますが、まさに同様の状況を示しています。溝に貼石をする例は少ないですが、石舞台古墳とも共通する仕様です。このことから、今回の溝は、古墳の北側を画する掘割であり、小山田遺跡は一辺80mちかい巨大な方墳あるいは方形壇をもつ7世紀中頃の古墳である可能性がきわめて高いといえるのです。さらに古墳の南側は立地や地形を考えると、エプロンのような数段のテラスが広がっていたのでしょう。

では、この古墳の被葬者は誰が考えられるのでしょうか? 橿原考古学研究所の見解では、舒明天皇の初葬墓「滑谷岡(なめはざまのおか)」である可能性を第一に指摘しています。その根拠は、古墳の規模が石舞台古墳を超える、一辺80mちかくに及ぶこと。ちなみに、用明陵・推古陵でも60m前後の方墳です。日本で最大の方墳は橿原市にある桝山古墳(96×90m)ですが、これは古墳時代中期のものです。第2位は千葉県にある竜角寺岩屋古墳(80m)、あるいは今回の古墳となります。このことから、きわめて大きな権力をもつ人物の古墳であることは明らかです。もうひとつのポイントは墳丘に使われていた榛原石です。今回の古墳のように、墳丘斜面に結晶片岩と榛原石を積み上げるという化粧方法の古墳は、ほとんどありません。唯一、この石材を使用して、同様の化粧方法をするのが、桜井市忍阪にある段ノ塚古墳、つまり舒明天皇押坂陵です。段ノ塚古墳は八角形墳で、その南斜面には、数段のテラスがあります。この榛原石の利用方法が今回の古墳と酷似するのです。『日本書紀』によると、舒明天皇は西暦641年10月18日に崩御した後、百済宮の北で大殯を行い、642年12月21日に「滑谷岡」に埋葬しました。しかし、その9ケ月後の643年9月6日に押坂陵に改葬しています。その理由はよくわかっていませんが、用明天皇・推古天皇・舒明天皇は改葬記事が残されており、斉明天皇も改葬の可能性があります。飛鳥時代前半のこの頃、比較的多くの改葬記事がみられます。これらのことから、今回の古墳を、舒明天皇の初葬墓であるとして、この地を「滑谷岡」としたのです。このように考えると、蘇我氏の支配下にある甘樫丘の一角に、舒明天皇陵(初葬墓)を造ることは、当時、舒明天皇の権力の大きさや蘇我氏との力関係を再検討する成果とみています。

しかし、本当に小山田遺跡は舒明天皇の初葬墓なのでしょうか? ここでいくつかの疑問があげられます。天皇の初葬墓として、これだけの規模の古墳を造りながら、なぜ9ヶ月で改葬しなければならなかったのか? なぜ飛鳥から忍阪に移されたのか? 掘割は7世紀後半には埋まっていた、あるいは埋められていたようだが、植山古墳と比較しても、改葬後の天皇初葬墓の扱いは、これで良いのか? この古墳は二次利用していると私は考えているが、初葬墓の跡地を別の用途として二次利用するのか? 舒明天皇の後半は、香具山北方の百済大宮・百済大寺造営に表れるように、蘇我氏と距離を置くようになったようだが、甘樫丘の一角に舒明初葬墓を造るのか? など、疑問点は多い。むしろ蘇我氏に関わる古墳の可能性の方が高いと考えます。

西暦642年、『日本書紀』によると蘇我蝦夷・入鹿は生前に「雙墓」を造ったと記されています。蝦夷の墓を「大陵」、入鹿の墓を「小陵」と呼んだといいます。私は、今回の古墳を「大陵」、菖蒲池古墳を「小陵」であった可能性を考えています。小山田遺跡の場所は、甘樫丘の南端で、まさに7世紀中頃には蘇我氏の支配下にあった場所です。そして、その南には、おそらく7世紀前半にも古道が通過しており、飛鳥の宮殿エリアの入口にもあたり、蘇我氏の権力の強さを目に見える形で表したと考えられます。ここから西は、五条野丸山古墳・植山古墳など、蘇我氏ゆかりの奥津城であることも、この点を補強します。さらに、軽と五条野丸山古墳、嶋家と石舞台古墳の関係をみると、蘇我氏は居宅の近くに墳墓を築く傾向があり、そうすれば、甘樫丘に「大陵・小陵」を造ることも頷けます。このことから、小山田遺跡は「大陵」であったと考えます。

小山田遺跡は7世紀後半には、掘割も埋められており、いつの時代かに石室も無くなっていました。私は、7世紀後半には、掘割を埋め、石室も除去したものと考えています。そして、この地を二次利用したのです。植山古墳では改葬後、石室を丁寧に埋め戻し、周囲に柵を設けて、厳重に管理されていました。このことと、小山田遺跡の掘割が埋められてしまい、二次利用されることとは相反すると考えます。方形地形の中は、残念ながらすでに削平により、柱穴などは完全に削られて残っていないようですが、「旦波国」木簡の出土から、少なくとも7世紀末頃には、ここに何らかの施設が建てられていたのは間違いないようです。そして、川原下ノ茶屋遺跡の道路交差点は、まさに7世紀後半の小山田遺跡への進入路と考えられるのです。

このように考えると、なぜ古墳の掘割が早くに埋められてしまったのでしょうか。蘇我蝦夷・入鹿は権力の大きさを象徴するような自らの古墳を造営しましたが、乙巳の変によって、蘇我本宗家は滅亡します。『日本書紀』には、墓に葬られることは許されたとあり、古墳に埋葬されたと考えられますが、蝦夷は大陵ではなく、入鹿と同じ小陵に、二人とも入れられたと考えます。菖蒲池古墳には石棺が二つ安置されていますが、石室規模に比べると、無理に石棺二つを入れた様子がうかがわれます。つまり、菖蒲池古墳の二棺埋葬は、当初計画ではなく、非常事態によるための処置と考えられます。そして、菖蒲池古墳の掘割も7世紀後半から末にかけての時期に埋められ、さらに隣接して建物も建てられていました。この状況は小山田遺跡と類似します。

菖蒲池古墳 石室内(2010年11月 現地説明会時撮影) |

このような歴史的な背景を考えると、今回の古墳が蘇我蝦夷の「大陵」として造営されたものの、埋葬はされず、墳丘も削平して、7世紀後半以降には、邸宅あるいは役所として利用されたと考えられます。

しかし、雙墓の「大陵・小陵」と考えても、課題はあります。それは、今回の古墳と菖蒲池古墳とでは、規模と構造が異なることです。規模については今回の小山田遺跡が一辺80mクラス、菖蒲池古墳は一辺約30mの二段築成の方墳で、大小というには、大きさの差が大きすぎることです。ただし、今回の古墳は一辺80m程度(50m以上は確実)と想定されていますが、カナヅカ古墳の場合、50mの方形壇の上に35mの墳丘が載ることを考えると、小山田遺跡の古墳も50m程度の墳丘とも考えられます。そうすれば、規模の違いは小さくなり、大陵・小陵でも問題はなくなります。一方、構造については、石室の比較はできないので、墳丘を比べると、菖蒲池古墳には貼石はされておらず、墳丘構造は異なります。また、今回榛原石を利用した墳丘化粧についても、その理由など、今後の課題となります。

いずれにしても、今回の調査では、これまで知られていなかった巨大な遺跡が、飛鳥の中心部ちかくで確認され、それは飛鳥の歴史や、日本国形成過程を考えるにあたっても、重要な遺跡であることは間違いありません。その性格や意義づけは、さまざま考えられますが、今後の周辺での調査が期待されます。

【35】槻樹広場に設けられた仮設構造物 -飛鳥寺西方遺跡の調査から-

(15.2.20.発行 Vol.209に掲載)

明日香村教育委員会は、飛鳥寺西方遺跡で掘立柱建物2棟を、はじめて確認したと発表しました。飛鳥寺の西地域は、飛鳥時代の歴史上のエポックに必ず現れる重要な地域です。中大兄皇子と中臣鎌足はここで出会い、乙巳の変が敢行されたのです。斉明朝には飛鳥寺の西に須彌山の像を立て、盂蘭盆会や蝦夷への饗宴を行っていました。そして天武・持統朝には、蝦夷や隼人など、夷狄の人々を招いた服属儀礼とその饗宴を槻樹の下で行っています。飛鳥寺の西地域は、王権と夷狄(蝦夷・隼人など辺境の民)との服属儀礼を行う空間であったことがわかります。さらに、壬申の乱の時には、近江軍の軍営をここに設置したり、飛鳥を守る留守司や兵庫も、水落遺跡や石神遺跡を含む飛鳥寺西の地域にあったと考えられます。

この飛鳥寺西方遺跡は、明日香村教育委員会が平成20年度から継続的に、遺跡の範囲と構造・性格の解明を進めてきました。これまでの調査で、石敷や砂利敷が確認されており、飛鳥川に向かって雛壇状に造成された広場であったことがわかっています。

昨年度の調査では、東西方向の石組溝と砂利敷、そして複数の穴を確認しています。調査区北辺の穴は東西に一列に並んでおり、溝と並行していることから、東西塀の柱穴の可能性がありました。しかし、この穴は東側6基と西側7基にまとまり、その間が2間分空いていることから、あるいは東西に2棟並ぶ掘立柱建物の一部の可能性も残されていました。この穴の埋土には焼土が混入していることから、柱穴とすれば、この施設は火災

にあっていたとも考えられます。この穴の廃絶後に、砂利が敷き詰められていることもわかりました。この焼土の混じる穴の性格を解明するために、今回は同じ水田の北半分を調査しました。

飛鳥寺西方遺跡 遺構図

クリックで拡大 |

調査の結果、掘立柱建物と砂利敷を確認しました。昨年に確認していた穴は、7間(16.7~17.5m)×2間(4.8m)の東西棟建物で、柱筋を揃えてほぼ同規模の建物が、東西に整然と並んでいました。

南西から |

しかし、その柱穴は円形や楕円形、不整方形と様々で、その大きさも33~116cmと不揃いです。しかも深さは30cmしかなく、柱間も不揃いでした。

西から |

柱抜取穴の埋土には焼土が多く混入しています。このように2棟の建物は、企画性をもって建てられているものの、柱穴の規模や形状からみて、短期間だけの仮設建物と考えられます。

焼土の混入した柱抜取穴 |

建物の廃絶後には、2~10cmの小石を敷いた砂利敷が広がっています。このことから、建物の廃絶直後に、周辺は砂利敷になったものと考えられます。

では、この施設はいかなる性格のものなのでしょうか。建物の構造から臨時に建てられた施設であることは間違いありません。残念ながら、その厳密な時期を特定できないので、性格も明らかにはできませんが、飛鳥寺西の槻樹広場にあることから、斉明朝や天武朝の服属儀礼や饗宴に関連した仮設建物、あるいは壬申の乱の近江軍の軍営(駐屯)に関連した仮設建物であろうことが推測されます。

しかし、建物以外の可能性はないのでしょうか。柱穴の形態からみると、あまりしっかりした建築物とは考えられません。そのことから恒常的な建物ではなく、仮設建物と推定したのですが、柱穴の深さが30cm程度しかないことは、上部に屋根を架ける構造ではなかった可能性もあります。例えば、幕を張るために柱を立てただけのものです。儀式や軍営では、幕を張っただけの臨時の区画や空間を作ることもあります。ただし、今回は二つの施設が東西に規則正しく並んでいるので、この施設が複数ある理由を説明しなければなりません。

もうひとつの考え方として、猪熊兼勝氏は、ここを馬房であるとしました。非常に興味深い指摘です。馬房とは馬を一匹ずつ入れる施設で、長大な建物を細かく区切って馬を入れています。藤原宮や平城宮には馬寮と呼ばれる役所施設があり、長大な建物が発掘調査でも確認されています。野外でも柱を立てて区画をしただけで、屋根のない馬房があります。このような施設であれば、細長い施設で、浅い柱穴も合理的に解釈ができます。7×2間の施設ということは、7匹の馬が格納されていたことになり、これが2棟で14匹の馬がいたことになります。壬申の乱の軍営であったことから、仮設の馬房が造られた可能性は十分に考えられます。

このように考えるならば、壬申の乱の飛鳥の軍営の様子の一端が垣間見えたことになり、歴史の一コマが再現できるのです。近江方は、この飛鳥寺西に軍営を設置し、水落遺跡B期に留守司、石神遺跡のB期に小墾田兵庫を設置したと考えられます。飛鳥宮の前面(北側)に、強力な防衛ラインを設置したことになり、飛鳥古京防衛の要として重要な役割を果たしたのです。天武元年(672)7月3日の記事には「(飛鳥)古京は是れ本の営の所なり。固く守るべし」と記されており、都が近江に遷っていた時期にも、飛鳥が極めて重要な地域であったことを物語っています。いずれにしても、遺構の詳細な時期や周辺での遺構の状況を、今後の調査で解明する必要があります。

飛鳥寺西方遺跡 現地説明会配布資料(2月8日開催)

【36】キトラの星空 -キトラ古墳天文図の調査から-

(15.7.24.発行 Vol.220に掲載)

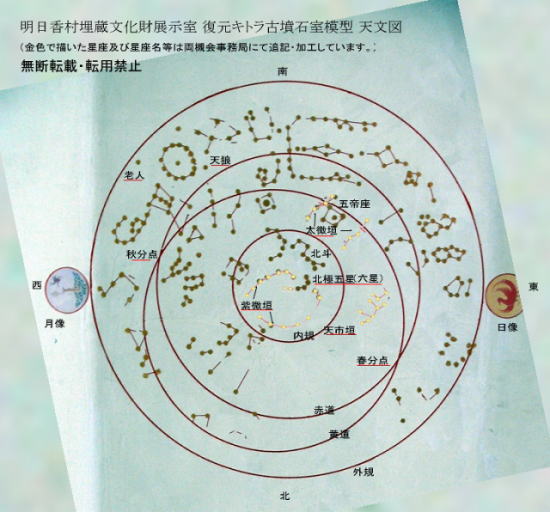

文化庁は、奈良文化財研究所と国立天文台の共同研究の成果として、キトラ古墳天文図についての、新しい分析結果を発表しました。この内容は、この秋に飛鳥資料館で開催される特別展でも展示されますが、今回はこの成果について紹介しましょう。

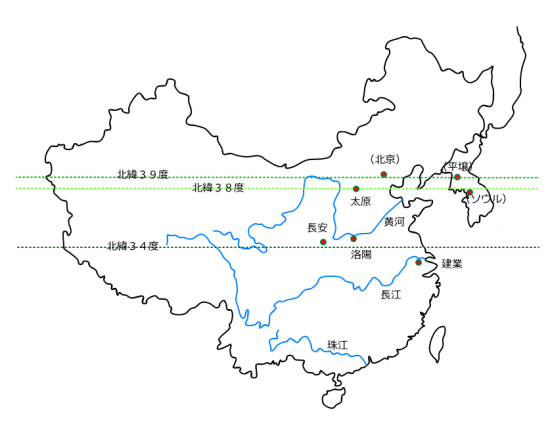

キトラ古墳天文図は、平成10年の小型カメラによる探査で初めて確認されました。その後、実際に石室内の発掘調査が行われ、真下から正確な写真や図面が作成されたのです。これまでも、天文図発見当時の斜めからの画像を正面画像に処理したものを利用して、天文図の分析が、同志社大学の宮島一彦氏によってなされてきました。その結果、原図は中国・朝鮮半島いずれのものとも、現存する天文図とは一致しないとされ、中国で観測された天文図を北緯38.4度あたりの高句麗の首都・平壌で修正し、それが日本に渡り、キトラ古墳の天井に描かれたと推定されてきました。その後、正確な天文図の写真が撮影され、改めて観測緯度を計算したところ、39度よりもやや低い緯度と修正しています。

キトラ古墳の天井には、朱線で描かれた四つの同心円があります。中心を同じにする円は、内側から内規(一年中地平線下に星が沈まない範囲)・天の赤道・外規(地平線の下で星が見えない範囲)があり、中心を異にする黄道(太陽の通り道)が描かれています。これらの円の内側に約360個の星が金箔で描かれており、これらを朱線で結んで、68個の星座が表現されています。星座は古代中国のもので、現在の西洋の星座とは、線の結び方や名称が異なります。

キトラ古墳天文図 |

今回、国立天文台では、この天文図の観測時期を検討しました。地球の軸線は、コマのように振れながら回転しています。この自転軸の振れを歳差運動と呼び、約26000年で一周します。現在の北極星も昔は、北極ではなかったのです。これを利用して、星座の位置関係から年代を特定しようとしたのです。そこで、天空の星座の中で、重要な二十八宿を取り上げ、さらに各星座の距星(基準となる星)の位置を計測したのです。各星座には距星と呼ばれる星が決められており、古代中国ではこの星を観測し、その座標を測定していました。今回は25個の距星を測定し、その位置にあたる年代を調べたのですが、残念ながら、ピタリと一致する年代はありませんでした。そこで、25個の距星の位置の誤差が最も小さくなる年代を、統計的に計算すると、紀元前88年の年代となりました。中国では、天体を観測する渾天儀が、すでに紀元前200年頃には発明されていたと考えられており、当時すでに高度な天文学が中国にはあったことがわかっています。

もうひとつの年代測定方法は、25個すべての距星を使用するのではなく、最も信頼できると考えられる赤道ちかくの5個の、2等以上の明るさをもつ距星を利用する方法です。計算の結果、最も誤差の少ない時期を特定すると、西暦384年という年代になりました。この時期は、中国で星官体系が確立した時代と考えられています。

別々の解析方法により、二つの年代がでてきたのです。このことは何を意味するでしょうか?

次に、キトラ天文図の観測場所を検討しました。観測緯度が高くなれば、内規の範囲が大きくなります。この方法を利用して、内規と赤道の比率から求めています。計算によると、観測緯度は37.8度となり、韓半島では高句麗によって奪われた都・漢城(現在のソウル)付近にあたります。高句麗には、1395年に石刻された天象列次分野之図があります。これは高句麗が滅亡する時に、大同江に沈んだものを復刻したものとされており、当時の高句麗に天文図があったことは確かです。しかし、星座は中国のもので、この天文図も自国で観測したデータを基に作ったのではなく、中国で作られたものを自国用に修正したものとされます。ちなみに、距星の位置から特定した、天象列次分野之図の観測年代は紀元前60年頃のデータとされます。

では、この緯度に位置する中国の場所はどこでしょうか?この緯度に位置する中国の大都市には、唐の北都であった山東省太原があります。北魏の時代には都があった場所です。

しかし、ここで問題が発生しました。キトラ古墳天文図の外縁ちかくには、老人星(カノープス)が描かれていますが、この緯度の太原からは見えないのです。つまり内規と赤道の比率から求めた緯度よりも南でないと老人星は見えないことになります。内規と赤道は、いずれかが正確ではないことになります。では、どうすれば緯度がわかるのでしょうか?そこで注目したのが、内規と、これに接する文昌と八穀の位置関係です。ここから求めると、北緯38度では一致せず、北緯34度となりました。この緯度付近には洛陽や長安があります。ただし他の星宿では一致しませんでした。つまり、キトラ天文図は洛陽や長安の天文台で観測された天文図ということになります。

大陸のおける34度・38度・39度の北緯線 参考マップ |

さらにキトラ天文図の特徴として、星は6mmが一般的な大きさですが、老人星や天狼星(シリウス)などいくつかは9mm、大きさの異なる星が金箔で描かれています。中国蘇州天文図は1247年に石刻されたものですが、すべての星が同じ大きさです。これに対して天象列次分野図には、星の大きさに大小があり、キトラ古墳天文図と似ています。つまり、韓半島の影響をうけていることがわかります。

これらのことから、キトラ古墳天文図は、紀元前88年頃に中国の洛陽あるいは長安で観測された天文図が、西暦384年頃に韓半島で修正され、7世紀後半に日本に渡り、キトラ古墳の石室天井に描かれたという経路が推定されました。これは元嘉暦の導入経路とも通じるものです。

飛鳥時代は、天文観測記事が多く散見される時期です。日食や月食、オーロラが観測され、ハレー彗星の初観測も飛鳥時代でした。そして、天文に関わる遺構・遺物として、高松塚古墳星宿図は有名ですが、水落遺跡も天文観測に重要な漏刻であり、富本銭の七曜文も昴宿という説があります。また、飛鳥池遺跡で出土した七夕とも関わる「天皇」木簡や「観勒」木簡、石神遺跡の暦木簡など、文献史料や考古遺物からも、飛鳥時代が天文元年であったことがわかります。そして、天武4年(675)「始めて占星台を興つ」と『日本書紀』に記され、まだ未確認の天文観測所が飛鳥にあったことがわかります。

【37】最大級の大壁建物? -森ヲチヲサ遺跡の調査から-

(15.8.21.発行 Vol.222に掲載)

高取町教育委員会は「森ヲチヲサ遺跡」という新発見の遺跡で、5世紀後半の全国でも最大規模の大壁建物を確認したと発表しました。今回は、この遺構について紹介したいと思います。

森ヲチヲサ遺跡は、高取町リベルテホールの南西に位置する遺跡です。これまで遺跡としては知られていませんでしたが、町立の給食センター建設に伴う試掘で確認されました。今回の調査地の北西には、飛鳥から紀伊国に向かう紀路(巨勢路)が北東から南西に向けて通過しています。つまり、この遺跡は古代の幹線道路の近くにあるといえます。では、今回確認された大壁建物とは、どのような建物だったのでしょう。

建築的には、まず溝を掘って、地盤改良をしたところに柱掘形を掘削して柱を建てます。柱の間隔は50cm間隔程度と狭く、柱を含めて土壁で塗り込めてしまいます。屋根は藁あるいは草葺きと考えられています。掘立柱建物と違い、壁立ちの建物になります。このような建物は、古代の日本にはなく、韓国にみられる建築工法であることから、渡来人の住居と考えられています。

今回の調査では大壁建物3棟、これに伴う石敷やオンドル状遺構が確認されました。大壁建物のうち1棟は四辺すべてを確認、一辺13.5mの正方形の大型のものです。周囲には幅50cm、深さ30cm(現状)の、断面箱形の溝がめぐります。

森ヲチヲサ遺跡(撮影:あい坊先生) |

この中に40cm程度の掘形を50cm間隔で掘り、直径20cm程の柱を建てています。この建物の東辺中央に、3m分壁が途切れている部分があり、入口と考えられています。またその外側を中心にバラスが敷かれていました。

入口か?(撮影:あい坊先生) |

また、入口の外に1.1mの楕円形の土坑と、ここから施設内にのびる溝があります。溝内からは炭や焼土が混じった粘質土が堆積していることから、オンドルの可能性が指摘されているようです。また、建物内にも小石が列状にみられる箇所がいくつかあり、これらも地下に埋設されたオンドルの一部の可能性も考えられているようです。

オンドル遺構?(撮影:あい坊先生) |

これらの時期は、出土土器から5世紀後半頃と考えられています。この他に大壁建物のすぐ南にもコ字形した溝があり、さらに西方にも溝があることから、これらも大壁建物の一部と推定されています。

さて、今回の説明会は、まだ調査途中の中間報告で、今後断割調査などで遺構を確認していくとのことです。しかし、今回の遺構については、まだいくつかの課題や検討をしないといけない点があります。

まず、大壁建物ですが、一辺が13.5mもあり、これまで確認されている大壁建物の中では最大クラスのものとなります。報告者は、ムラの集会所などの公共施設、あるいはムラの長の住居の可能性を考えているようです。ここの小字が「ヲチヲサ」というのも関係するのかもしれません。しかし、壁面は柱を埋め込んだ壁で、それだけでも安定したものですが、屋根構造はどうなっていたのでしょうか?13.5mとなると、一度に梁を架けることができません。建物内には、今のところ屋根を支える柱穴は確認されていません。遺構が削平されていることから、浅い柱穴で、すでに削られてしまった可能性もありますが、これだけの屋根を支えるためには、しっかりとした柱穴が必要となります。とすれば、この遺構は建物ではなく、囲いのような大壁の区画施設の可能性もあります。ただし、このように考えると、屋根のない囲い状施設にオンドルを設置していたことになり、新たな課題が生じます。しかし、このオンドル遺構にも、課題が残されています。焚き口が建物の外にあり、石を詰めた煙道が建物内に延びています。焚き口が建物外にあるというのは、どうでしょうか?炉などの熱を煙道を通して床暖房することは考えられますが、焚き口が屋外であることも、今後検討が必要です。

大壁建物は、これまでに全国で120棟ほど確認されていますが、そのうちの半分は滋賀県大津市で確認されており、約40棟が高取町で確認されています。高取町内では、今回の森ヲチヲサ遺跡の他に、清水谷遺跡・羽内遺跡・森カシ谷遺跡・観覚寺遺跡・薩摩田井庄遺跡・市尾遺跡があり、明日香村内ではホラント遺跡と檜前大田遺跡にあります。飛鳥周辺では、高取町内に集中する理由は、ここが東漢氏を中心とした渡来人が多く住む古代檜隈の地であったことに由来すると考えますが、考古学の世界では、ひとつ事例が確認されると次々に見つかることがよくあります。つまり、ひとつ見つけると、それまで考えもしなかったことを、現地で意識するようになり、新たな発見や、過去の調査成果の再検討によって、類例が増加するのです。その意味では高取町に大壁建物が集中する理由のひとつかもしれません。しかし、より積極的に評価するならば、古代檜隈の中心部にあたる檜隈寺周辺では、中央政権との接触・影響が多く、日本化された生活様式への変化が早かったとも考えられます。そもそも大壁建物は、日本の風土・気候には合わず、おそらく在日2世程度までしか居住しなかったのではないでしょうか。その後、日本風の生活様式へと順応していったと考えられます。このことは檜前大田遺跡で、大壁建物から掘立柱建物への変遷にも読み取ることができます。

いずれにしても、これから断割調査などが継続される中で検証をする必要があるでしょう。そして、過去の調査事例についても、たえず再検討し続けることによって、古代檜隈の渡来人の実態に近づくことができます。

【38】苑池に開く門から、何がわかるのか -飛鳥京跡苑池の調査から-

(15.9.18.発行 Vol.224に掲載)

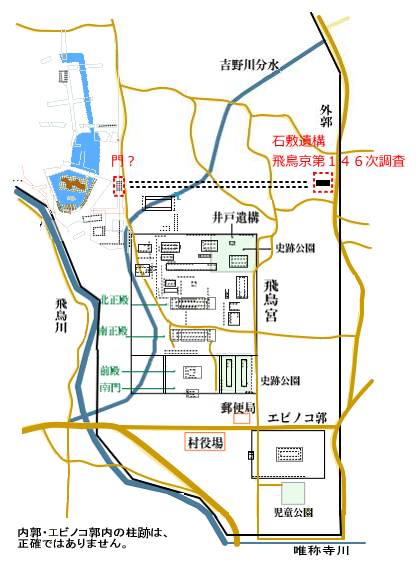

飛鳥京跡苑池が発見されたのは平成11年のことでした。大正時代に「出水酒船石」が掘り出された場所に、巨大な庭園があったのです。そして、平成22年度からは、苑池の復元整備に伴う調査が橿原考古学研究所によって継続されています。これまでの調査で、苑池は南池と北池、そして北池から延びる水路などで構成されていることがわかっています。そして苑池全体を囲む南限塀・東限塀の一部が確認されており、苑池は飛鳥宮の中でも、掘立柱塀によって区画されていたことがわかったのです。今回の調査は、これまで一部で確認されていた東限塀を確認することを目的に行われました。

現地説明会風景 |

今回の調査では、南北に続く掘立柱塀とこれに取り付く掘立柱建物がみつかりました。掘立柱建物は南北4間(10.8m)、東西2間(5.4m)の南北棟の建物です。この建物の北側には、建物棟通りに塀が付いています。しかし、残念ながら建物より南では柱穴が確認できず、わずかにすこし南に離れた調査区の端で柱穴を確認したにすぎません。南方の第9次調査区の柱穴の残存状況からみて、建物の南側の標高では、後世に柱穴が削られてしまったと考えられます。やはり苑池を区画する南北塀は、本来続いていたと考えるべきです。復元すると、その延長は南北約130m以上あることがわかります。

掘立柱建物跡 |

では、掘立柱建物はどのような性格だったのでしょうか。建物の棟通りに塀が付くことから、門と考えられます。ただ、ひとつ気がかりなのは、今回の建物が南北4間であることです。一般的に門は奇数間のものが多いのですが、ここでは偶数間の建物です。しかし、塀の取り付き方からは門とするのが妥当な見解で、さらに複合的な性格を兼ね備えていたのかもしれません。ここが門と推定できる理由は、他にもあります。北池の北東に東西塀(第2次調査)があります。これは今回の東限塀に接続すると考えられていますが、この東西塀と南限塀のほぼ中間に今回の建物があります。また、南池と北池の間の渡堤がありますが、この堤の東への延長した場所に建物があります。これらのことから、今回確認された建物は極めて計画的に作られた門ということになります。おそらく宮殿から苑池へと入る正門であったのでしょう。

参考イラストマップ1 |

このように、苑池の東正門が確認されたことにより、さらに興味深いことが推定できるようになります。今回の門を真東へと進むと、天理教があります。この天理教の西隣の宅地造成に伴う調査を平成13年に実施しました。その結果、大型の石材を使用した幅7mの東西方向の石敷が見つかっています。この場所は飛鳥宮の東外郭の塀、つまり東面大垣のすぐ西にあたる場所で、この石敷は東西方向の通路と考えられています。つまりこの石敷通路と東面大垣が交わる場所に飛鳥宮の東門が想定されるのです。この位置と今回の苑池の門のラインが東西に揃うということは、ここに宮内道路があった可能性がでてきます。つまり、飛鳥宮内における区画割りの一端が見えてきたといえるのです。ちなみにここに東西方向の宮内道路を推定すると、平成21年に吉野川分水の調査(165次調査)で確認した大型建物のすぐ北側を通過することになります。このことから、この大型建物は、内郭の外側にあるものの、内郭と密接な関係があるともいえます。私はこの建物は皇后宮ではないかと思っています。

参考イラストマップ2 |

このように今回は苑池の東限塀と東門が確認されました。これによって、苑池の利用形態の一端が推定できるようになりました。しかし、それだけではなく、飛鳥宮内における施設の配置状況を考える重要な成果ともなっています。飛鳥宮内における官衙の配置計画を推定する重要な定点にもなっているのです。

史跡・名勝飛鳥京跡苑池第10次調査 現地説明会資料

【39】藤原宮大極殿流転 -藤原宮大極殿院の調査から-

(15.10.30.発行 Vol.227に掲載)

奈良文化財研究所は昨年に続き、今年も大極殿院地区の調査を実施してきました。これまでに大極殿院地区では、大極殿院南門と南面回廊、東門、西門、北門が調査されており、東西約120m、南北約170mの区画であることがわかっています。その中央には基壇上に建てられた巨大な大極殿が聳えていました。大極殿とは、即位や元旦朝賀などの儀式の時に天皇が出御する、藤原宮の最も重要な中心建物です。

今回は昨年に引き続き、大極殿院南門を入った北側で、大極殿の南側を調査しました。これまでの調査から、大極殿院内庭の舗装状況や、大極殿院造営以前の状況が確認されることが予想されました。また、平城宮大極殿院の調査成果からは、ここに四神旗の幢幡が立てられていた可能性がありました。この幢幡遺構を確認することも、今回の調査目的のひとつです。

周辺の調査状況(現地説明会 掲示) |

調査の結果、藤原宮期の遺構、藤原宮造営前の遺構、平城京遷都後の遺構が確認されました。藤原宮期の遺構に大極殿院内庭に敷かれた3~5cmの礫敷の広場があります。調査区内では東半の方が良く残っていますが、西半は削られてあまり残っていません。前回の調査成果同様に、大極殿正面の地表面の高さが、本来周囲より高かったために削られてしまったと推定されます。この礫敷広場上及び下層では、当初予想された四神旗を立てた幢幡遺構は見つかりませんでした。平城宮や恭仁宮・長岡宮・平安宮などでは、大極殿の前面に儀式に伴う遺構がありますが、藤原宮ではなかったことになります。即位式や朝賀の四神旗は、大極殿南門の南で確認されている幡跡遺構とみるべきでしょう。つまり、藤原宮では大極殿院の中ではなく、南門の南の朝堂院の北端にあったことになります。この違いは、四神旗の位置づけの変化と考えることができます。

礫敷広場 |

また、今回の調査では、大極殿の南面中央階段・東階段の痕跡を確認しました。階段の痕跡は、南側凸形に張り出した凝灰岩の薄膜です。凝灰岩は地面に接している部分が土と密着し、石材を抜き取るときに、モナカの皮のように薄く土に張り付いたものです。精緻な調査によって、このわずかな痕跡を確認したことにより、階段であることがわかったのです。この凝灰岩は二上山で産出のものですが、周辺から出土する石材片には兵庫県産の竜山石もあることから、基壇には両者を組み合わせて使われていたものと考えられます。さらに、階段の位置が現在の土壇から離れているので、大極殿の南辺は、かなり削平されていることがわかります。

階段遺構 |

藤原宮造営前の遺構には、造営運河と、大極殿院南門を東へ迂回する南北溝があり、これまでの調査成果を追認しました。この南北溝は、今回の調査区内でも真っ直ぐに北に延びていることから、南門だけを迂回しているのではなく、大極殿も迂回していることが確実になりました。つまり大極殿造営のための迂回措置でもあることが明らかとなるのです。しかし、694年の遷都時には大極殿や朝堂院は完成しておらず、天皇の住居である内裏だけが、居住できる程度に完成していたと考えられます。つまり造営運河の迂回措置は、さらに内裏正殿の造営に関わる措置ともいえるのです。よって、この迂回溝は大極殿南門以北の中心施設群建築のための迂回措置であった可能性が高くなったといえます。

運河と斜行溝 |

一方、平城京遷都後の遺構には、調査区の西半に複数の建物があります。これらは奈良~平安時代の建物で、地盤の高いところに建物が建てられています。これまでの調査でも、大極殿院南門の基壇上や朝堂基壇上など、地盤の高いところに建てられる傾向があります。

このように今回の調査では多くの成果がありました。ここでは大極殿について、もう少し考えてみたいと思います。

藤原宮大極殿を発掘調査したのは、今回が初めてではなく、昭和初期に日本古文化研究所が礎石の位置を中心に調査しています。それによると、大極殿は大宮土壇上に東西7間、南北5間の礎石建物と考えられています。しかし、その後、奈良文化財研究所によって、大極殿院及び先行条坊の調査が進むと、中軸線がこれまでの想定よりも西に1間分ズレる可能性が指摘され、東西9間、南北5間と考えられるようになりました。そして、この大極殿の建築平面を詳細に検討すると、なんと、平城宮第一次大極殿、つまり現在平城宮跡に復原されている「大極殿」と同じ規模の建物となります。このことは藤原宮の大極殿が、平城宮の大極殿に移築された可能性を示しています。

平城京跡 復元第一次大極殿 |

藤原宮の大極殿が最初に史料に記されるのは文武2年(698)正月です。前年の文武天皇の即位時には史料に現れていないことから、大極殿はこの頃に完成したと考えられています。そして平城京遷都の3ヶ月前にあたる和銅3年(710)正月に記される大極殿は藤原宮のもので、その後、平城宮大極殿が最初に史料に記されるのは霊亀元年(715)正月です。これらのことを総合すると、藤原宮の大極殿は697年の末頃に完成し、710年まで13年間藤原宮で使用され、遷都と共に平城宮に移築して、715年正月までに完成したと考えられます。この大極殿の建物は、恭仁宮の大極殿として、さらに移築されました。『続日本紀』天平15年(743)12月26日「初めて平城の大極殿並びに并せて歩廊を壊ちて、恭仁宮に遷し造ること四年にして、茲にその功纔かに畢りぬ」とあります。その後、ここは山城国分寺金堂として利用されることになりました。このことは、建築規模が一致するだけでなく、山城国分寺の金堂(恭仁宮大極殿)の礎石に、飛鳥石(石英閃緑岩)が使用されていることからも窺えます。

つまり、藤原宮大極殿は、平城宮第一次大極殿となり、さらに恭仁宮大極殿(山城国分寺金堂)と移築されていったのです。これらの変遷が、これまでの各宮殿の大極殿の調査と研究によって、判明しているのです。

大極殿院の調査は、来年度以降も続きます。今後の調査によって、藤原宮の様子や、その前後の時代の景観もより鮮明になると考えられます。そして、大極殿が再調査されれば、移築の実態も、より詳細に判明するものと考えられます。

藤原宮大極殿院の調査(飛鳥藤原第186次調査) 現地説明会資料

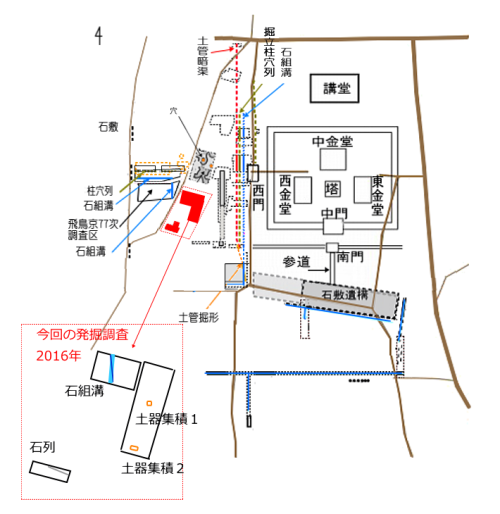

【40】飛鳥寺西の景観 -飛鳥寺西方遺跡の調査から-

(16.2.19.発行 Vol.236に掲載)

明日香村教育委員会は、昨年の10月から飛鳥寺西方遺跡の調査を実施してきました。この飛鳥寺西の地域は、大化の改新前夜の中大兄皇子と中臣鎌足の出会いの場であり、壬申の乱時には軍営が置かれ、斉明・天武朝には蝦夷・種子島の人々の服属儀礼を執り行った空間として現れます。いずれも槻樹の下であったことが、『日本書紀』の記事からわかります。これらの記録と遺跡の整合性や、飛鳥寺西の槻樹広場の構造を解明するために、明日香村では平成20年度から継続的に発掘調査を実施してきました。

これまでの調査によって、遺跡の範囲は南北200m、東西120mの範囲(石神・水落遺跡を除く)であることが推定されるようになっています。そして、飛鳥寺西面大垣に併走する土管暗渠や掘立柱塀、石組溝などが確認されていますが、他には顕著な建物遺構はなく、石敷・バラス敷が飛鳥川に向かって雛壇状に施されている様子が判明していました。しかし、昨年度の調査で、この地域としてははじめて掘立柱建物が2棟確認されました。東西に正しく並んだ建物は、柱掘形の形状から、簡易な建物、あるい馬房のような施設と推定されています。また、3年前の調査では、一面に石敷を施した広場も確認されています。このように徐々に飛鳥寺西の槻樹広場の様子が判明してきています。

今回の調査は飛鳥寺西門から南西に60mの水田です。すぐ北の水田では3年前に石敷が確認されており、東の畑では橿原考古学研究所が昭和41年に調査し、やはり通路状の石敷を確認しています。このようなことから、今回の調査でも石敷などが見つかることが予想されていました。

飛鳥寺西方遺跡 イラスト遺構図 |

調査区は逆L形の1区と敷地南西に小規模な2区を設定して調査しました。調査の結果、1区で飛鳥時代の石組溝、平安時代の土器集積が確認され、2区では飛鳥時代の石列が確認されました。

石組溝は調査区の西部で確認した南北溝です。二時期の溝が重複しており、作り替えられていることがわかりました。古い溝は西に3度振れていますが、幅105cm、深さ22cmです。一方、新しい溝は、古い溝を埋めて同じ場所に作られた南北溝で、西に5度振れる幅62cm、深さ6cmです。これらの溝の標高は、平成24年度に確認した北側の砂利敷とほぼ同じであることから、石敷や砂利敷と同時期のものと推定されました。この石組溝は広範囲に広がる石敷・砂利敷の排水や区画を示すものと考えられています。

重複する石組溝 |

一方、1区の南部では平安時代の土器集積が4カ所で見つかりました。ひとつは10世紀中頃の土師皿2枚を貝殻のように合わせたものを5組集積したものです。浅い穴を掘って土を被せた遺構と考えられます。さらにこの南にも土器集積が東西に110cm等間隔で3カ所並んでいます。10世紀後半の5~8枚の土師皿を、穴を掘って埋めていることから、意図的に埋納したものと考えられます。この土器集積の北側には炭が充填され、周囲が焼けた長方形の土坑もあり、火床と考えられています。

土器集積 |

土器集積(2枚貝合わせ5組) |

一方、2区では、東西方向の石列を確認しています。30cm程度の川原石を二段積み上げて、南側に面を揃える石積みです。方位が、西で北へ22度振れていることから、石組溝とは方位が異なります。この遺構は、黄褐色砂質土で覆われており、これまでの調査成果からみて、周辺のバラス敷よりも古いことがわかります。

石列 |

これらの成果から、それぞれの遺構はどのような性格が考えられるでしょうか。石組溝は、すでにみたように周辺のバラス敷・石敷と同時期と考えられます。残念ながら、この上流や下流は調査が及んでいないことから、その全貌はわかりませんが、今回の石組溝は大量の水を流すものではなく、雨水を受ける程度のものと考えられます。ここで重要なのは二時期の石組溝が同じ所に作り替えられていることです。つまりこの石組溝の場所が重要であるといこうとです。これまでの調査で、飛鳥寺西地域は、東から飛鳥川に向かって、雛壇造成をしていることがわかっています。北側隣接地では綺麗な石敷が広がっていたのに対して、今回は石組溝の東側には石敷・砂利敷は確認されませんでした。遺構の標高や検出状況からみて、石敷・砂利敷が削られてしまったと考えられます。すると、今回の石組溝より東は一段高くなっており、雛壇造成の裾に石組溝があったと考えられます。

では平安時代の土器集積はどうでしょうか?これらは10世紀中頃と後半の土器です。まだすべての土器を取り上げてはいませんが、土器には墨書などの文字はなさそうで、土器の中には何も入っていませんでした。おそらく形の残らない有機物が入っていたと思われます。5枚セットで埋納していることから、中には米や麦・粟などの五穀を入れて埋納して、五穀豊穣などを願う民間信仰の祭祀をしたものとも考えられます。いずれにしても、飛鳥寺西では、飛鳥時代以降も建物が建てられた痕跡はみられず、平安時代まで広場・空閑地が広がっていた景観が推定できます。そこでは国家的儀礼・祭祀の空間から、庶民の信仰の祭祀の空間へと変化したのでしょう。そして、この地が水田景観へと変化するのは、飛鳥寺が焼失した鎌倉時代以降のことと考えられます。

一方、2区で確認した石列はどのようなものだったのでしょうか。残念ながら遺構の一部を確認しただけで、その全貌はわかりません。層位からは砂利敷よりも古いことがわかりますが、明確な時期を特定できていません。しかし、22度振れる方位は、飛鳥寺西では確認されていませんが、飛鳥寺南方の石敷広場の方位と一致します。このことから、飛鳥時代でも古い頃のものと考えられ、古い地割りに影響されたものと考えられます。

このように、今回の調査では飛鳥時代だけでなく、その後の飛鳥寺西地域の性格・景観を復元する材料を得ることができました。今後、これらを総合的に評価して、遺跡を解明する必要があります。

|