小山田遺跡 (資料作成:よっぱ)

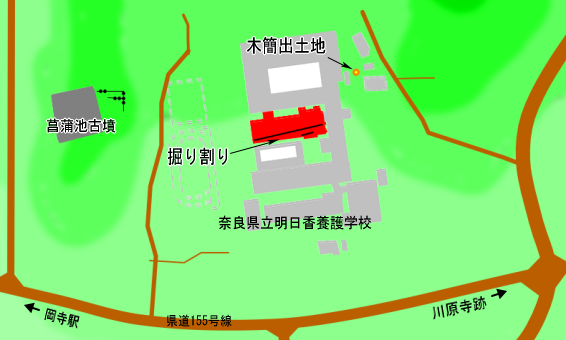

奈良県高市郡明日香村川原に所在します。甘樫丘から南に延びる尾根の先端を切断し、地山を削りだして造られています。この遺跡の西約100mには7世紀中頃の菖蒲池古墳があり、南側には7世紀後半築道の交差点である川原下茶屋遺跡(東西道幅約12m、南北道幅約3m)が所在します。

これまでの調査では、昭和47年(1972)に、7世紀末の「旦波国多貴評草上」(たんばのくに たきのこおり くさのかみ)「里漢人佐目」(さとの あやひとべ さじめ)と記された木簡(丹波国から都への貢進物に付けられた荷札木簡)が出土し、平成7年(1995)には、榛原石が出土していました。この他にも校舎の増改築に伴って小規模な調査が実施されましたが、地山である岩盤や谷の堆積土しか確認できず、遺構はすでに削られているものと考えられています。

今回は、県立明日香養護学校の校舎改築事業に伴う発掘調査と国庫補助事業による範囲確認調査が実施されています。

今回の調査では、調査区の南半で大規模な溝が発見されました。上幅約7.0m、下幅約3.9mの断面が逆台形の溝で、延長48m分が検出されました。

H27.1.18現地説明会時撮影 |

溝の北側斜面には40㎝大の石英閃緑岩を貼り付けており、高さは1.5m以上あったと考えられています。溝の南端では約80㎝の幅で、30㎝大の石を石敷底よりも約10㎝高く敷いてテラス状にしています。

南側斜面は、板石積みとなっています。下二段を幅約50㎝、厚さ約10㎝、奥行き約40㎝の紀ノ川周辺で採取される結晶片岩(緑泥片岩)を積み、その上に室生安山岩(榛原石)を約10㎝ずつずらしながら、約25度の傾斜で斜面に積み上げられています。検出した高さは約60㎝ですが、掘割底から多量の板石が見つかっているため、さらに高く段状に積み重ねられていたと考えられています。

H27.1.18現地説明会時撮影 |

検出された遺構の時期については、造成土から6世紀後半の須恵器が、溝の堆積土の上層から7世紀後半の須恵器が、それぞれ出土していることから、造成はこの期間となりますが、榛原石が多用される時期を考慮すると7世紀中頃の可能性が高いということです。

この遺構が、邸宅跡なのか古墳なのかについては、

○ 古い地形図(昭和30年代)では約80mほどの方形地形が認められること

○ 貼石の状況は役所や邸宅には例のないものであること

○ 尾根の先端を削り、掘割を施して四角の地形を残す遺跡にカナヅカ古墳があること

○ 墳丘下部の貼り石あるいは板石積みの状況が石舞台古墳、段ノ塚古墳と酷似すること

○ 溝に貼石をする例は石舞台古墳と共通すること

などから、今回検出された大規模な溝は、古墳北側の掘割であり、一辺80m近い巨大な方墳あるいは方形壇をもつ7世紀中頃の古墳である可能性が極めて高いとされています。

この古墳の被葬者については、

○ 舒明天皇説(初葬墓 滑谷間の丘)

○ 斉明天皇説(飛鳥川原仮埋葬墓)

○ 蘇我蝦夷説(今来の大陵)

等があげられています。泉森皎氏、白石太一郎氏、前園実知雄氏や両槻会でお馴染みのあい坊先生は、蘇我蝦夷説を採られています。

蘇我蝦夷説をとられている理由は、

○ 築造時期が7世紀中頃であること

○ その規模から当時のかなりの権力者が被葬者であること

○ その場所が蘇我氏ゆかりの土地であること

○ 軽から檜隈に至る地域一帯は高市郡に統合される前は「今来」郡に属していたと判断されること

○ 小山田遺跡と菖蒲池古墳との関係において、菖蒲池古墳が

・ 小山田遺跡のすぐ側に築造されている

・ 築造の年代が小山田遺跡と同じ7世紀中頃である

・ 墳形が蘇我氏系に多い方墳で、墳丘前面に貼石、掘割底に砂利敷きを施している

・ 石棺は、内部に黒漆を塗った他に類を見ないほど精巧な刳抜式家型石棺が

二基安置されており、極めて身分の高い被葬者の墓と推測される

・ 小山田遺跡の貼り石の裾部と菖蒲池古墳の石室の方位が、真西で南に約14度振っている

ことから、この古墳が「今来」の「双墓」である可能性が極めて高いこと

○ 築造後間もない頃の7世紀後半には墳丘や掘割が認識しがたいほど削平されていたこと

○ 域内から7世紀末頃の木簡が出土し、南側に7世紀末の交差点が確認され、同交差点からの南北道が小山田遺跡への進入路と考えられ、7世紀後半には、同所に施設が存在した可能性があること

などがあげられています。

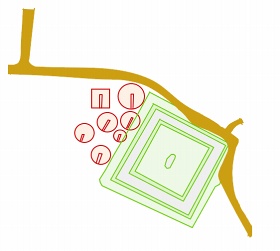

小山田遺跡 位置図 両槻会事務局作成

(参考:H27.1.18 現地説明会資料) |

今後の周辺での調査と被葬者に関する論争が、期待されます。

参考資料

小山田遺跡第5次・第6次調査 現地説明会資料

飛鳥遊訪文庫【34】 「甘樫丘南端に造られた巨大な古墳」

豊中歴史同好会誌 つどい 「小山田遺跡についての二、三の憶測-覚書として-」

塚本古墳 (資料作成:らいち)

塚本古墳は棚田で有名な明日香村稲淵にあります。水田に映る夕日や秋の彼岸花を求めて大勢の観光客で賑わう場所にもかかわらず、この古墳の存在を知っているのは一部の古墳マニアか考古学ファンくらいで、ほとんどの人はこれが古墳であることさえ気づかず通り過ぎてしまいます。封土は失われ、石室は奥壁と東側壁の一部がかろうじて残っているだけで、しかもつい最近まで農機具置き場として利用されていました。

塚本古墳現況 |

石材のほとんどはダイナマイトや矢による損傷を受け、中世以降の石取りの跡が伺えます。こんなに立派な石室を持つ古墳でも、時代によっては無惨に破壊されてきた歴史があるんだよと、また別の一面を語ってくれる場所でもあります。

石取りの跡 |

この古墳の発掘調査は、昭和58年(1983)の春に稲淵から檜前に抜ける農免道路敷設に伴う事前調査として橿原考古学研究所によっておこなわれました。道路のルートは当初墳丘を縦断するものでしたが、調査後はかろうじて墳丘を避ける路線に変更されることになったそうです。

調査報告書によりますと塚本古墳は、石舞台古墳から西南に1km、飛鳥川の左岸に位置し、標高205mの山頂から南東方向に延びる尾根の中央にある舌状の支派を切断して築造されています。一部切石を使った両袖式の横穴式石室を持つ一辺39mの二段築成の方形墳で、石室の規模は全長12.5m以上、玄室長4.35m(東)・4.60m(西)、玄室幅2.25m(奥)、高さ2.8m(奥)、羨道長8m以上(推定)、羨道幅2m弱、羨道高1.85m(推定)。奥壁は巨石の2段積み、両側壁は基底石3石の3段積み。2段目以上の石材を内傾させる持ち送りがみられ、主に芋峠付近に産出する角閃石黒雲母石英閃緑岩(通称飛鳥石)が用いられています。

調査当時石室内は奥壁一段目まで埋没していましたが、玄室部床面中央からは平面矩形を呈する棺台と排水機能を兼ねた5㎝前後の小礫が15~20㎝の厚さに敷きつめられていることが確認されました。羨道部床面には黄褐色の貼土と排水溝があり、石室の構築に伴う木組み用と思われる柱穴も検出されています。また玄門部から羨道部にかけての位置で刳抜式家型石棺の蓋が二つに割れた状態で出土しました。棺身は多量の凝灰岩片からみて徹底的に破砕されたようです。石材は二上山周辺に産出する流紋岩質溶結凝灰岩です。

遺物としては少量の土師器、須恵器、土器片などが出土していますが、ほとんどは古代末から中世にかけての石室の再利用に際しての物です。

築造時期は出土遺物と石室構造から七世紀前半とされ、石舞台古墳と同時期か後出した時期で、特に棺台や排水溝の位置関係の類似から同じ石工集団によって築造されたものと考えられています。

塚本古墳遠望 |

塚本古墳のある稲淵は無数の群集墳がある冬野川細川谷と比べると、極端に古墳の少ない所で、ここから奥の飛鳥川上流は神聖な場所として墓域とは区別されていたようです。また、古代の官道中つ道の延長上で吉野へと通じる芋峠への街道沿いという重要な位置に造られています。地形を見てみると南向きの斜面で後ろの山をL字型に背面カットして平面を構成した上に築造される終末期古墳特有のスタイルで、東西南北に四神を想定した周囲の山も墓域と考える風水思想にかなった形だということがわかります。

被葬者像としては、墳形が方墳であること、石舞台古墳からそう遠くない位置にあることから蘇我系の有力者が考えられています。稲目、馬子、蝦夷、入鹿の宗家筋とは別の蘇我の有力者を紐解くと、日本書紀に登場する蘇我境部臣摩理勢(さかいべのまりせ)という人物が浮かんできます。稲目の子どもで馬子の弟とされ、推古20年に、欽明天皇の大后であった蘇我氏出身の堅塩媛(きたしひめ)を改葬した際、蘇我一族を代表して氏と姓の由縁についてしのびごとをのべたとあります。当時馬子に次ぐ実力者であったと思われています。推古女帝の死後、次の天皇に聖徳太子の子の山背大兄王を推し、田村皇子(舒明天皇)を推す蘇我蝦夷らと対立しました。携わっていた馬子の墓の造営をボイコットしたとも書かれています。結局蝦夷の軍勢によって子らとともに攻め滅ぼされています。※

蘇我氏系図参照

都塚古墳 (資料作成:もも)

明日香村大字阪田に所在し、南からのびる尾根の先端部に築造された後期古墳になります。付近は水田開発によって棚田地形となっており、墳丘部分は台形に近い三角形を呈していました。

「塚内金鶏ありて毎年正月元旦に出て鶏鳴くと伝えたり」との「金鳥伝説」が残り「金鳥塚」とも呼ばれています。本居宣長の『菅笠日記』には「・・・坂田村と申すには。用明天皇ををさめ奉りし所。みやこ塚といひて。これもそのつかのうへに。大きなる岩の角。すこしあらはれて見え侍る也となんかたりける。」と記されており、江戸時代には用明天皇陵との伝承があったことがうかがえます。

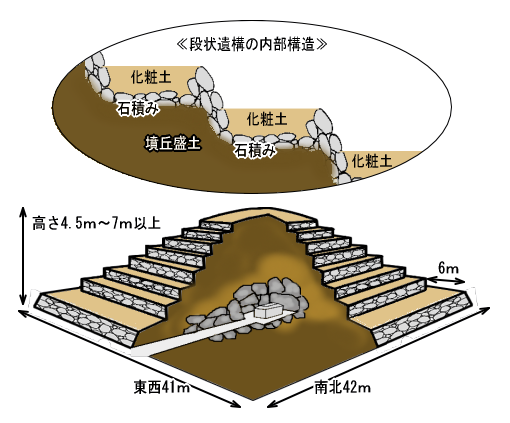

2014年度の発掘調査により、これまで28m前後の方墳、もしくは円墳と考えられていたものが、東西41m、南北42m、高さ4.5m以上の方墳であることが判明しました。また、南東から北西に傾斜する地形に築造されているため、西側からの見かけの高さは7m以上になると推定されています。

2014年8月16日現地説明会時 撮影 |

コーナー部分

現地説明看板より |

墳丘は、礫などで構成された基盤層を整形した下部(基底面)と盛土により構成された上部に分けられます。最下段の斜面には川原石が施されていました。上部は拳大から人頭大の川原石による段状の石積み(高さ30~60cm)が5段分確認され、さらに数段続くと推定されています。また、方墳であることを裏付けるコーナー部分が、南東の中腹で3段分確認されています。

階段状遺構は、上面に厚さ20cm~30cmの化粧土を敷き詰めて舗装し、化粧土の下層には、拳大~人頭大の川原石が充填されていました。これらの川原石は、盛り土で構築された墳丘を補強するためだったと考えられています。

墳丘北側の裾部では、北側を人頭大の石で護岸された幅1~1.5m、深さ40cmの周濠が確認されています。

墳丘及び段状遺構模式図

両槻会事務局作成 |

墳丘の北西端近くの1段目のテラス部分では、南海・東南海地震によると想定される地割れが確認されています。地割れの痕跡は、長さ4m以上、幅20~60cm、深さ60cm以上で北から北西方向に伸びています。

飛鳥地域では、南海・東南海地震の影響によると考えられる地割れや地滑りなどが、カヅマヤマ古墳・真弓カンス塚古墳・高松塚古墳・酒船石遺跡・菖蒲池古墳でも確認されています。

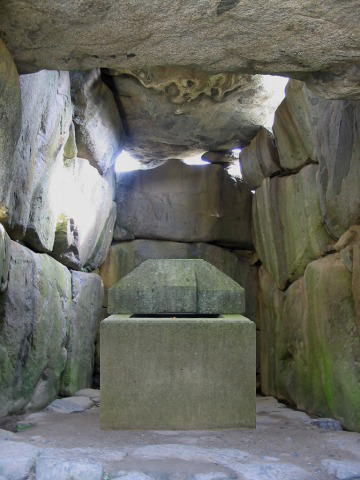

埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、全長12.2m、羨道は長さ6.9m、幅1.9~2m、高さ2m、玄室は長さ5.3m、中央部幅2.8m、高さ3.55mを測ります。

石室は、花崗岩の自然石を積み上げて造られており、2段目からはやや内側に傾斜し、ドーム状を呈しています。

石室には、家形石棺(長さ2.2m、幅1.5m、高さ1.7m)が安置されています。さらに、羨道寄りに棺台と思われる石も存在し、鉄釘が出土していることから木棺が追葬されていたと考えられています。石室は盗掘されていたのですが、土師器、須恵器、鉄製品(刀子・鉄鏃・鉄釘・小札)などの出土品から、築造は6世紀後半頃と推定されるようです。

方墳は2段から3段に築成される例が多いなか、築造当初の都塚古墳は、7~8段あったと推定され、外観から4~5世紀の百済や高句麗で築かれた積石塚と呼ばれる古墳の影響を受けたとする説があります。しかし、1世紀もの時期差や構造の違いなどから、前方後円墳から方墳へと墳形を変える過渡期であり、韓半島の影響だけでは語れないとも言われます。

都塚古墳は、蘇我馬子の墓とされる石舞台古墳や邸宅跡とされる島庄遺跡の約400m南東に位置することから、馬子の一世代前の稲目が被葬者として挙げられています。

一方、都塚古墳から西へと続く細川谷には渡来系の人々の墳墓と思われる細川谷古墳群があることなどから、飛鳥川上流域に住んだ蘇我氏傘下の渡来系氏族の首長クラスを被葬者にあてる説もあります。

南西約200mには鞍作氏の氏寺だとされる坂田寺跡があります。阪田を鞍作氏に縁のある地域だと考えると、都塚古墳が鞍作氏の墳墓である可能性も捨て難いように思えます。(

蘇我氏関連古地名図参照)

石舞台古墳 (資料作成:高橋淳也)

所在地 奈良県高市郡明日香村島庄

古墳は談山神社のある多武峰の山頂、御破裂山(標高609)から西へのびる丘陵の西麓にあり、西へ広がる緩斜面に移る傾斜変換点(標高約141m)に位置する。外堤西北部に、この古墳の築造により破壊されたと見られる、7基以上の小規模な円墳と方墳からなる6世紀末の群集墳がある。

石舞台古墳は、上部の盛土を失い巨大な横穴式石室が露出していることからこの名がある。

墳丘は周濠と外堤をめぐらす二段築成の方墳、あるいは上円下方墳と考えられる。墳丘四周と外堤の斜面には人頭大の花崗岩玉石を葺き、四隅の稜線はやや大きめの玉石を並べる。墳丘は基底部で東西各辺の長さ約55m、南北各辺の長さ約52m、下段の高さ約2mを測る。濠の基底部幅約8.1m、外堤の基底部幅約10m、高さ約1.2m、外堤南辺外側の長さは約87mを測る。

石舞台 南西隅の貼り石 |

この古墳は1933年に京都帝国大学の浜田耕作博士によって巨石古墳の技術解明という命題を受け、末永雅雄博士が古墳の発掘にとりかかった。博士は、この調査で石室内にトロッコの線路を引き、また記録には映画フィルムを用いるなど斬新な調査方法をとられた。古墳が方墳であること、当時最大の石室であること、周辺に陪塚があるかどうか等を調べられた。いわば、大和における実質的な古墳調査の始まりであった。古墳を築造する際に、先行する古墳を潰していたことが分かった。末永博士が陪塚であろうとしたものは、潰された古墳の一つであった。また、石舞台古墳の造られる前にあった石溝が石舞台で潰され、古墳が築造されてから古墳を避けるようにして設置された暗渠の石溝等も見つかっている。また、古墳の西50mのところには方形池もある。石室は細川谷流域から採石した角閃石黒雲母石英閃緑岩を使用した南西に開口する両袖式の横穴式石室である。

石舞台古墳石室に家型石棺を安置(イメージ画像)

事務局作成 |

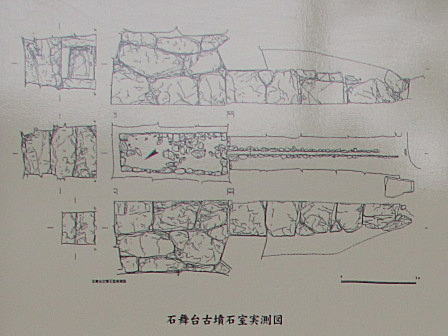

石室規模は全長約19m、玄室長は左右各側壁で7.75m、主軸で7.7mを測る。幅は奥壁3.5m、中央3.44m、袖部3.7mである。高さは4.8mを測る。羨道は右側石19.15m、左側壁19m、主軸で19.6m(転落した天井石まで)となる。幅は玄門部が2.22m、中央部2.1m、羨門部2.57mである。高さについては玄門部で2.25mを測る。

玄室の壁面は奥壁が二段積みで左右各側壁は三段積みとなっている。石材は左側壁が8石、右側壁が10石、奥壁が2石から構成されており、隙間にも石材が充填されている。

天井石は巨石2石で構成されている。玄室床面には四方を人頭大の川原石で囲み内側にも石材を充填した石床状を呈しており、規模は長さ7.6m、幅奥壁側2.5m、中央2.7m、玄門側2.78mを測る。周囲には排水溝が設けられており左右の溝幅約30cm、深さ20cm、奥幅約45cm、深さ各20cmとなる。玄室内の水の流れは右側壁から奥壁、左側裾から玄門部に至り、更に羨道中央に設けられた幅約60cm、深さ約20cmの排水溝へ流れる仕組みとなっている。また石床状の下が暗渠となっており羨道の排水溝へと繋がっている。羨道の側壁は一段一石積みで左右各4~5石で構成されており、天井石との隙間には逆三角形を呈した石材を充填したいわゆる矢筈積み技法を用いている。天井石は前壁以外すべて失われている。

石棺は玄室東南隅から凝灰岩片1個が発見されており、石棺の断片かと考えられる。

出土遺物は石室流入土、周濠の埋土から7世紀から中世に至る土器類、鉄鏃、金銅製帯金具、金銅製尾錠、金銅製菊座金具などが発見されているが、本来の副葬品である確証はない。

石舞台古墳は、本来古墳を築造すべきではない場所に築かれている点、その築造年代が7世紀前半でもやや古い頃という点からみると極めて異例な古墳で、被葬者が蘇我馬子という説についても、今のところ否定する材料はないと言える。

参考文献

明日香村教育委員会 2006 『明日香村文化財調査研究紀要』

石舞台古墳 (資料作成:寺農織苑)

・石舞台古墳の概要

石舞台古墳は、奈良県高市郡明日香村島庄に所在する。古墳築造時期は620年代と考えられている。墳丘上段の盛土が失われているため、当時はどのような形状をしていたかは不明である。発掘調査により、下段は方墳ということが明らかになっているが、上段は円墳か方墳か不明である。墳丘基底部は東西各辺約55m、南北各辺約52mであると確認されている。石室は、玄室と羨道からなる両袖式の横穴式石室である。

現地説明板より |

・発掘調査歴

1933年、1935年に京都大学考古学研究室の浜田耕作氏指導のもと、末永雅雄氏が発掘調査を実施した。調査には石室内にトロッコの線路を引き、記録には映画フィルムを用いるといった斬新な方法をとっていた。また、1954年~1958年にかけて貼石の復元作業もおこなわれた。さらに1976年、橿原考古学研究所による発掘調査では、石舞台古墳の外堤西北部から7基の6世紀後半の円墳や方墳が発見され、これらの古墳を破壊したうえで石舞台古墳が築造されていたことが判明した。玄室は長さ7.7m、幅3.5m、高さ4.7mであり、石室全長は19.4mである。飛鳥石と呼ばれる石舞台古墳周辺で産出される巨石を積み上げて築造した石室である。

巨石を2石使用し天井石としているが、とくに南側に位置する石は重量にして約77トンあるといわれている。なお、全体で30数個の石を使用し総重量は2300トンになると推定されている。石室内は盗掘されており、凝灰岩の破片のみ出土しているが、刳抜式家型石棺が安置してあったと考えられている。墳丘の四周と外堤斜面には人頭大の花崗岩玉石を列席上に葺いている。石室内の床は割石敷きの石床で、排水溝を玄室周囲と石室中軸に沿って刻んでいたとされている。

・被葬者について

石舞台古墳は蘇我馬子の桃原墓であるという説がある。石舞台古墳に隣接する島庄遺跡では、7世紀前半の大型掘立柱建物と方形池が検出されている。これが『日本書紀』に記述されている「飛鳥河の傍に家せり。仍ち庭の中に小なる池を開けり、仍りて小なる嶋を池の中に興く、故、時の人、嶋大臣と曰ふ。」との記述と合致する可能性が高いことから、周辺は蘇我馬子の支配下であることがわかる。

・石舞台古墳下層の古墳群について

1975年に石舞台古墳の全貌を明らかにするための調査がおこなわれた。石舞台古墳の外堤を調査した結果、下層には7基の小規模の古墳群があることが確認された。つまり、これらの古墳群を破壊して石舞台古墳は築造されたのである。

石舞台下層古墳

事務局作成 |

石舞台古墳下層古墳群

| 1号墳 |

円墳 |

約18m |

両袖 |

| 2号墳 |

円墳 |

約8m |

片袖 |

| 3号墳 |

円墳 |

約8m |

片袖 |

| 4号墳 |

方墳 |

約10m |

片袖 |

| 5号墳 |

円墳か |

- |

片袖 |

| 6号墳 |

円墳 |

約9m |

片袖 |

| 7号墳 |

方墳 |

- |

片袖 |

明日香村作成 石舞台古墳解説書による |

形状は円墳または方墳で、7基とも横穴式石室である。古墳の規模は直径(または一辺)8mから18mである。遺物としては、須恵器や耳鐶、釘などが出土している。また、これらの古墳から出土した遺物や石室の構造から6世紀末頃の築造と考えられており、石舞台古墳が築造される直前までこれらの古墳群の造営が継続していたことがわかる。

この古墳群は、東に位置する細川谷古墳群との関連が考えられている。細川谷古墳群は6世紀末から7世紀にかけての古墳が約200基存在する古墳群であり、この西に位置していたものが石舞台古墳下層にある小規模な古墳群であったと考えられる。

細川谷古墳群のように大規模な古墳群を形成できる豪族は大きな権力をもっていたと考えられており、その一角を破壊してまで築造された石舞台古墳は、規模だけでなく築造の背景からも大きな力をもった人物によって造られた古墳であったことが窺える。

参考文献

明日香村教育委員会文化財課 1998 『明日香村遺跡調査概報 平成10年度』 中山文山堂

明日香村教育委員会文化財課 2005 『明日香村遺跡調査概報 平成15年度』 中山文山堂

明日香村教育委員会文化財課 2006 『明日香村遺跡調査概報 平成16年度』 中山文山堂

河上邦彦 2006 『大和の古墳Ⅱ』 奈良県立橿原考古学研究所