飛鳥寺 (資料作成:川嶋千奈美)

はじめに

推古朝を中心とした7世紀前半の文化を飛鳥文化と呼んでいる。それは、寺院の造営に象徴される最初の仏教文化であった。そして、崇峻天皇元年(588)に蘇我馬子が崇仏の拠点として本格的寺院の建立を発願したことにより建立された寺院がこの飛鳥寺(法興寺・元興寺)である。飛鳥寺は、奈良県高市郡明日香村飛鳥682に所在した寺で、西には入鹿の首塚や甘樫丘があり、南には飛鳥宮跡がある。(参考:

飛鳥寺周辺古代マップ)

創建

飛鳥寺造営の経緯は、『日本書紀』に詳しく記されており、それによれば崇峻元年(588)、百済から日本へ仏舎利とともに多くの僧と技術者(寺工、露盤博士、瓦博士、画工)が派遣され、造寺の技術が整った。そこで、蘇我馬子は飛鳥の真神原(まかみのはら)の地にあった飛鳥衣縫造の祖樹葉の家を壊し、その跡地を寺地として定め法興寺の造営が始められた。(『日本書紀』、『元興寺伽藍縁起并流記資財帳』「塔露盤銘」より)この法興寺こそが飛鳥寺である。日本最初の本格的寺院、飛鳥寺の造営には、前年(587)に聖徳太子らと物部氏を滅ぼした当時最大の権力者である蘇我馬子、複雑な政治情勢を抱えた百済、そして、百済から派遣された様々な技術者や僧侶など、多くの人物や事柄が関わっていることがわかる。

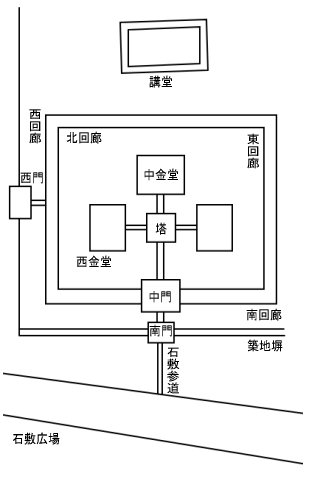

飛鳥寺の伽藍配置

|

飛鳥寺の伽藍については、発掘調査以前は大きく3つの説が唱えられていて、中でも伽藍配置の形式の古さや『日本書紀』の記述から四天王寺式伽藍配置の可能性が高いとされていた。

しかし、昭和31〜33年(1956〜1958)の3度にわたる発掘調査の結果、中金堂、塔、西金堂、西門、講堂、東金堂、東回廊、中門、南回廊、南門、北回廊などが発掘され、飛鳥寺の伽藍配置が判明し、そこから、単廊に取り囲まれた中心伽藍は、塔を中心に、その東、西、北に金堂を置く、一塔三金堂式であることが確認され、「飛鳥寺式伽藍配置」と名付けられた。(参考:伽藍比較図) |

塔の発掘と舎利

|

飛鳥寺では塔が伽藍の中心に位置し、最も重視された建物であることがわかる。発掘を始めると、基壇上は削られていて柱を立てる礎石などはすべて失われていたが、花崗岩の地覆石の上に凝灰岩の羽目石を積み上げた壇上積基壇と、南と北に設けられた階段、まわりの石敷が残されていることが分かった。

基壇の大きさは一辺12mの正方形で、法隆寺五重塔よりわずかに小さいが、ほぼ同規模の五重塔が建っていたと考えられる。塔の中心には太い心柱が立ち、塔心礎はその心柱を支えるもので、心柱は2.7mの深さまで埋めて固定されるいわゆる地下式心礎であり、この中央に30㎝四方の穴が掘りこまれ、穴の東の壁に舎利納入孔がある。

←法隆寺 五重塔基壇 |

崇峻元年(588)に百済から献上された舎利が、舎利容器に納められこの孔に安置されていたと考えられるが、建久7年(1196)の塔の焼失後、舎利は取り出されたため、その正確な奉安状態は明らかでない。焼失の翌年、舎利は掘り出されたが、『本元興寺塔下掘出御舎利縁起』には、舎利が100粒あまりあり、金製、銀製の容器があったことが記されており、その舎利は、新造した金銅製舎利容器とともに、木箱に入れて石櫃に安置し、塔基壇中央に埋め戻されたことが、昭和31年(1956)の発掘調査でこれが発見され、木箱の墨書きから建久8年(1197)に再埋納されたものと判明した。石櫃の中と心礎の上には、推古5年(597)に舎利とともに納められた多種類の荘厳具の一部が残されていた。最も多いのは玉類で、硬玉、碧玉、琥珀、水晶、銀、ガラスなどで作られた勾玉、管玉、空玉、切小玉などがあり、このほかにも金環、馬鈴、蛇行状鉄器など1,750点あまりの金銀財宝が出土した。なお、心礎上面からみつかった大きな砥石は白色大理石製で、大理石の使用例としては年代のわかる最古の例でもある。

また、飛鳥寺からは瓦も出土しており、それらの研究により、瓦の作り方(製作技法)と瓦当文様の関係が体系的に把握されるようになるとともに、飛鳥寺の瓦にみられる製作技法と同一のものが百済にも存在したことが判明した。

瓦の種類は大きく「花組」の軒丸瓦と「星組」の軒丸瓦にわけられ、文様や花弁先端の形状だけでなく、製作技術にも差異があることから、それらが百済に由来する個々の瓦造り集団によって製作されたと考えられている。(参考:

飛鳥寺創建瓦の祖形)

おわりに

飛鳥寺は、一塔三金堂式の伽藍配置の寺院で、舎利や多種類の荘厳具が納められていたことがわかった。

参考文献

大脇潔 1989 『日本の古代美術14 飛鳥の寺』 保育社

狩野久 1999 『古代を考える 古代寺院』 吉川弘文館

篠川賢 2013 『日本古代の歴史2 飛鳥と古代国家』 吉川弘文館

奈良文化財研究所飛鳥資料館2013 『飛鳥寺二〇一三』

関連年表

| 元号 |

西暦 |

事 項 |

| 宣化3 |

538 |

仏教伝来『上宮聖徳法王帝説』『元興寺伽藍縁起并流記資財帳』 |

| 欽明13 |

552 |

仏教伝来『日本書紀』 |

| 敏達13 |

584 |

司馬達等の娘・嶋出家(善信尼)

|

| 敏達14 |

585 |

止由等佐岐に刹柱をたつ 『元興寺伽藍縁起并流記資財帳』 |

| 用明2 |

587 |

蘇我馬子飛鳥寺建立を発願 |

| 崇峻元 |

588 |

飛鳥寺造営始まる |

| 崇峻3 |

590 |

山に入って飛鳥寺の用材を取る。仏堂と歩廊を起つ |

| 推古元 |

593 |

飛鳥寺、心礎の中に仏舎利を置き、刹柱をたてる

止由等の宮を寺となす、故に止由等寺と名づく 『元興寺縁起』 |

| 推古2 |

594 |

仏教興隆の詔 |

| 推古4 |

596 |

飛鳥寺落成 |

| 推古11 |

603 |

小墾田宮に遷る

冠位十二階の制定 |

| 推古12 |

604 |

憲法一七条の発布 |

| 推古13 |

605 |

飛鳥寺の銅と繍の丈六仏像各一躯の製造を誓願 |

| 推古14 |

606 |

飛鳥大仏完成(『元興寺伽藍縁起并流記資財帳』には推古17(609)年)

天皇は皇太子に請うて、勝鬘経を講じさせた。

この年、皇太子は法華経を岡本宮で講じた。 |

| 推古20 |

612 |

須弥山の形及び呉橋を南庭に築く

|

| 推古28 |

620 |

『天皇記』『国記』など史書編纂を開始 |

| 推古36 |

628 |

山背大兄王、小墾田宮で天皇に謁見 |

| 舒明2 |

630 |

飛鳥岡本宮に遷る

|

| 舒明8 |

636 |

岡本宮焼失 田中宮に移る

|

| 舒明13 |

641 |

山田寺、造営開始 『上宮聖徳法王帝説』裏書 |

| 皇極2 |

643 |

飛鳥板蓋宮に遷る

山田寺、金堂完成 『上宮聖徳法王帝説』裏書 |

| 皇極3 |

644 |

中大兄皇子・中臣鎌足、法興寺の槻の木の下の蹴鞠で出会う

|

| 皇極4 |

645 |

乙巳の変

蘇我蝦夷『天皇記』『国記』等を焼く

|

| 大化元 |

645 |

天皇・皇祖母尊・皇太子、大槻の木の下で群臣を集め盟約をさせる |

| 大化4 |

648 |

山田寺にはじめて僧住む 『上宮聖徳法王帝説』裏書 |

| 大化5 |

649 |

蘇我倉山田石川麻呂、謀反の罪で自害 |

| 白雉4 |

653 |

僧・旻の死に際し仏像を川原寺に安置。(或る本には山田寺に)

皇太子中大兄皇子、公卿百官を率いて倭飛鳥河辺行宮に移る

|

| 斉明元 |

655 |

飛鳥板蓋宮火災。川原宮に遷る

天皇、飛鳥川原宮に遷幸す。のち、川原寺を作る。『扶桑略記』 |

| 斉明2 |

656 |

岡本宮に遷る |

| 斉明3 |

657 |

須弥山の像を飛鳥寺の西に作る |

| 斉明5 |

659 |

甘樫丘の東の川上に、須弥山を造り、陸奥と越の蝦夷を饗応 |

| 斉明6 |

660 |

中大兄皇子漏刻を造る

石上池の辺りに須弥山を作る。 粛慎四十七人を饗応 |

| 斉明7 |

661 |

斉明天皇、朝倉宮で崩御 飛鳥川原にて殯 |

| 天智元 |

662 |

道昭、飛鳥寺に東南禅院を建立『日本三代実録』

(『類聚国史』には天武11(682)年) |

| 天智2 |

663 |

山田寺、塔を構える 『上宮聖徳法王帝説』裏書 |

| 天智6 |

667 |

近江大津京へ遷都 |

| 天智10 |

671 |

漏剋を新しい台に置く。 |

| 天武元 |

672 |

壬申の乱

飛鳥寺西の槻下に陣営を敷く。小墾田兵庫を大海人軍が抑える

|

| 天武2 |

673 |

川原寺で始めて一切経を写経

山田寺、塔の芯柱をたてる 『上宮聖徳法王帝説』裏書

|

| 天武4 |

675 |

占星台を設置し、陰陽寮・外薬寮を置く |

| 天武6 |

677 |

多禰人らを飛鳥寺の西の槻の木の下で饗応

|

| 天武7 |

678 |

山田寺、丈六の仏像を鋳る 『上宮聖徳法王帝説』裏書 |

| 天武9 |

680 |

橘寺の尼房で失火があり十房を焼いた

飛鳥寺の西の槻の枝、自づからに折れて落ちる

|

| 天武10 |

681 |

多禰人らを飛鳥川の辺で饗応 |

| 天武11 |

682 |

隼人らを飛鳥寺の西で饗応 |

| 天武14 |

685 |

天皇、川原寺にて僧たちに稲を配る

天皇、白錦後苑に行幸

天皇の病気平癒のため大官大寺・川原寺・飛鳥寺で誦経

山田寺、仏眼を点ず 『上宮聖徳法王帝説』裏書 |

| 朱鳥元 |

686 |

川原寺の伎楽を筑紫に運ぶ

飛鳥浄御原宮と名づく

天皇の病気平癒のため川原寺で薬師経を説く

川原寺で百官による盛大な斎会

|

| 持統2 |

688 |

蝦夷男女213人を飛鳥寺の西の槻の下で饗応 |

| 持統8 |

694 |

藤原遷都 |

| 持統9 |

695 |

隼人の相撲を飛鳥寺の西の槻の木の下で行なう |

| 大宝2 |

702 |

斎会を四大寺(大官・薬師・元興・弘福)で行う |

| 大宝3 |

703 |

太上天皇のため、四大寺(大安・薬師・元興・弘福)で行う |

| 和銅3 |

710 |

平城遷都 |

| 和銅4 |

711 |

飛鳥寺・東南禅院を平城京右京四条一坊に移築(禅院寺) |

| 霊亀元 |

715 |

弘福・法隆の二寺で斎会 |

| 養老2 |

718 |

飛鳥寺を平城へ移築(元興寺) |

| 天平6 |

734 |

水主皇女(天智天皇皇女)、大和国広瀬郡広瀬荘の水陸田三十六町を川原寺に施入 |

| 天平7 |

735 |

飛鳥寺(本元興寺)で斎会 |

| 天平13 |

741 |

国分寺建立の詔 |

| 天平15 |

743 |

大仏建立の詔 |

| 天平20 |

748 |

飛鳥寺で元正天皇初七日の誦経 |

| 天平勝宝4 |

752 |

大仏開眼供養 |

| 宝亀2 |

771 |

川原寺で田原天皇(志貴皇子)の忌日の斎会を催す

|

| 延暦14 |

795 |

この頃、橘寺炎上。 朝廷より大和国稲2000束が復興財源として施入 |

| 大同2 |

807 |

伊予親王・母藤原吉子、川原寺に幽閉・獄死 |

| 治安3 |

1023 |

藤原道長、山田寺・飛鳥寺・橘寺を訪れる『扶桑略記』 |

| 嘉保3 |

1096 |

山田寺の鐘、多武峰に持ち去られる |

| 文治3 |

1187 |

山田寺の講堂薬師三尊像、興福寺僧に略奪される |

| 建久2 |

1191 |

川原寺焼失『玉葉』 |

| 建久7 |

1196 |

飛鳥寺焼失 |

| 寛永9 |

1632 |

飛鳥大仏に仏堂が寄進され、安居院となる |

| 明和9 |

1772 |

本居宣長、橘寺などを参詣 |

|

『上宮聖徳法王帝説』裏書

豊浦寺の項

庚戌春三月 學問尼善信等 自百済還 住櫻井寺 今豊浦寺也【初櫻井寺云 後豊浦寺云】

庚戌(崇峻元・590)春3月、學問尼善信等百済より還り、櫻井寺に住む。今の豊浦寺也。初め櫻井寺と云い、後に豊浦寺と云う。

山田寺の項

有本云誓願造寺恭敬三宝十三年辛丑春三月十五日始浄土寺云々

注云辛丑年始平地癸卯年立金堂之代申始僧住

己酉年三月廿五日大臣遇害

癸亥構塔癸酉年十二月十六日建塔心柱其柱礎中作円穴刻浄土寺

其中置有蓋大鋺一口内晟種々殊玉其中有塗金壺々内亦晟種々殊玉

其中有銀壺々中内有鈍金壺其内有青玉玉瓶其内納舎利八粒

丙子年四月八日上露盤

戊寅年十二月四日鋳丈六仏像乙酉年三月廿五□點仏眼山田寺是也

注承暦二年戊午南一房写之真曜之本云々

ある本に云く。寺を造り三宝を恭敬することを誓願し、13年辛丑(舒明13・641)の春3月15日に浄土寺を始むと云々 注に云わく。辛丑年(舒明13・641)に始めて地を平らし、

癸卯年(皇極2・643)に金堂を立つ。戊申(大化4・648)に始めて僧住む 己酉年(大化5・649)3月25日に大臣、害に遇う 癸亥(天智2・663)に塔を構え、癸酉年(天武2・673)12月16日に塔の心柱を建つ。その柱の礎の中に円穴を作り、浄土寺と刻む。その中に有蓋の大鋺一口を置き、内に種々の殊玉を盛る。その中に塗金の壺有り。壺の内にまた種々の殊玉を盛る。その中に銀の壺有り。壺の内に鈍金の壺有り。その内に青玉の玉瓶有り。その内に舎利八粒を納む。

丙子年(天武5・676)4月8日に露盤を上ぐ

戊寅年(天武7・678)12月4日に丈六の仏像を鋳る。乙酉年(天武14・685)3月25日に仏眼を点ず。山田寺これ也。

注に承暦2年(1078)戊午、南一房にて写す。真曜の本なりと云々

元興寺伽藍縁起并流記資財帳

「造寺の詔」

他田天皇(おさだのすめらみこと/敏達天皇、同じ乙巳(きのと・み)の年に崩じたまい、次に池邊皇子、即ち天皇に立ちたまう。 馬屋門皇子(うまやとのみこ)白さく、「佛法を破り滅ぼさば、恠灾(わざわい)益(ますます)増さん。故、三尼は櫻井の道場に置きて宜(よろ)しく供養すべし」と。 時に天皇許したまい櫻井寺に住まわしめて供養を爲したまう。 時に三尼等、官に白さく、「傳え聞く、『出家の人は戒をもって本と爲す』と。然るに戒師(かいし)無し。故、百濟國に度り受戒せんと欲す」と白しき。

然るに久しからざる間、丁未(ひのと・ひつじ)年、百濟の客(つかい)來たる。 官の問いて言いしく、「この三尼等、百濟國に度り受戒せんと欲す。この事云何(いか)にすべきや」と。 時に蕃客(あたしくにのつかい)答えて曰く、「尼等が受戒の法は、尼寺の内に先(ま)ず十尼師を請(ま)せて已に本戒を受け、即ち法師寺に詣(いた)り十法師を請す。先の尼師十と合せて二十師が所に本戒を受けるなり。然るに此の國は但尼寺有りて法師寺及び僧無し。尼等、若(も)し法の如く爲さんとせば、法師寺を設け、百濟國の僧尼等を請いて受戒せしむべし」と白しき。 時に池邊天皇(いけべのすめらみこと/用明天皇)、命以ちて、大ゝ王と馬屋門皇子二柱に語り告げて宣らさく、「法師寺を作るべき處を見定めよ」と告げたまいき。 時に百濟の客白さく、「我等が國は、法師寺・尼寺の間、鍾の聲を互いに聞き、その間に難事無し。半月ゝゝに日中(うまのとき)の前に往還(ゆきき)する處に作る」と。 時に聰耳皇子・馬古大臣、倶に寺を起す處を見定めき。 丁未(ひのと・ひつじ)の年。 時に百濟の客、本つ國に還る。 時に池邊天皇、告げ宣らさく、「將に佛法を弘め聞かんと欲す。故、法師等并びに寺を造る工人(たくみ)等を欲す。我、病い有り。故、急速(すみやか)に送るべし」と。 然るに使者の未だ來たらざる間に天皇崩じたまいき。

次に椋梯天皇(くらはしのすめらみこと/倉梯天皇=崇峻天皇)天の下治しめしし時、戊申(つちのえ・さる)の年、六口(むたり)の僧、名は令照(りょうしょう)律師、弟子の惠忩(えそう)、令威(りょうい)法師、弟子の惠勲(えくん)、道嚴(どうごん)法師、弟子の令契(りょうけい)を送り、及び恩卒首眞(おんそちすしん)等四口(よたり)の工人并びに金堂の本様を奉上(たてまつ)りき。 今、この寺に在るはこれなり。

「塔露盤銘」

難波天皇(なにわのすめらみこと/孝徳天皇)の世(みよ)、辛亥(かのと・い)の正月五日、塔の露盤の銘を授けたまう。

大和國(やまとのくに)の天皇(すめらみこと)、斯歸斯麻宮(しきしまのみや)に天下(あめのした)治(しら)しめしし名は阿末久爾意斯波羅岐比里爾波彌己等(あまつくにおしはるきひろにはのみこと)の世(みよ)、巷宜(そが)名は伊那米大臣(いなめのおおおみ)仕え奉りし時に、百濟國(くだらのくに)の正明王(聖明王)上啓(もうしふみ)して云う、「萬(よろず)の法(みち)の中に佛法最も上(すぐれ)たり」と。 ここをもちて天皇・大臣ともに聞こしめして宣らさく、「善哉(よきかも)」と。 則ち佛法を受けたまいて、倭國(やまとのくに)に造り立(まつ)りたまいき。 然れども天皇・大臣たち報(むくい)の業(わざ)を受け盡(は)てたまいき。

故(かれ)、天皇の女(ひめみこ)、佐久羅韋等由良宮(さくらいとゆらのみや)に天の下治しめしし名は等己彌居加斯夜比彌乃彌己等(とよみけかしきやひめのみこと)の世、及び甥の名は有麻移刀等刀彌ゝ乃彌己等(うまやとととみみのみこと)の時に、仕え奉れる巷宜(そが)の名は有明子大臣(うまこのおおおみ)を領(かみと)として、及び諸(もろもろ)の臣たち讃(たたえごと)して云いしく、「魏ゝ乎(たかきかも・たかきかも)、善哉ゝゝ(よきかも・よきかも)」と。 佛法を造り立つるは父天皇・父大臣なり。 即ち菩提心を發し、十方の諸佛の衆生を化度(けど)し、國家大平ならんことを誓願して、敬しみて塔廟を造り立てまつらん。 この福力に縁りて、天皇・大臣及び諸の臣等の過去七世の父母、廣く六道四生(ろくどうししょう)の衆生(しゅじょう)、生ゝ處ゝ十方浄土に及ぶまで、普(あまね)くこの願に因り、皆佛果を成し、以って子孫、世ゝ忘れず、綱紀を絶つなからん爲に、建通寺と名づく。

戊申(つちのえ・さる)。始めて百濟の王名は昌王に法師及び諸佛等を請う。 故、釋令照(りょうしょう)律師・惠聰(えぞう)法師・鏤盤師(ろばんのつかさ)將?自昧淳(しょうとくりまいじゅん)・寺師(てらのつかさ)丈羅未大(だらみだ)・文賈古子(もんけこし)・瓦師(かわらのつかさ)麻那文奴(まなもんぬ)・陽貴文(ようきぶん)・布陵貴(ふりょうき?)・昔麻帝彌(しゃくまたいみ)を遣わし上(たてまつ)る。 作り奉らしむる者は、山東漢大費直(やまとのあやのおおあたい)、名は麻高垢鬼(またかくき?)、名は意等加斯費直(おとかしあたい)なり。 書ける人は百加(ひゃっか)博士、陽古(ようこ)博士。 丙辰(ひのえ・たつ)の年の十一月に既(な)る。 爾して時に金作らしめる人等は意奴彌首(おぬみのおびと)、名は辰星(たつほし?)なり。 阿沙都麻首(あさつまのおびと)、名は未沙乃(みさの?)なり。 鞍部首(くらつくりのおびと)、名は加羅爾(からに?)なり。 山西首(かわちのおびと)、名は都鬼(つき?)なり。 四部の首を以て將(おさ)と爲し、諸の手をして作り奉らしむ。

「丈六光銘」

丈六の光銘に曰く、「天皇、名は廣庭(ひろにわ/欽明天皇)、斯歸斯麻宮(しきしまのみや)に在りし時、百濟の明王、上啓(もうしふみ)しく『臣聞く、いわゆる佛法は既に是の世の間に無上の法なり。天皇また修行したまうべし』と。 佛像・經教・法師を?(ささ)げ奉りき。 天皇、巷哥(そが)の名は伊奈米大臣(いなめのおおおみ)に詔(みことのり)したまい、茲(こ)の法を修行せしまたまう。 故、佛法始めて大倭に建てり。 廣庭天皇の子、多知波奈土與比天皇(たちばなのとよひのすめらみこと/用明天皇)、夷波禮涜邊宮(いわれのいけのべのみや)に在りて、性(みこころ)の任(まにま)に廣く慈(いつくし)み、重く三寶を信じ、魔眼を損棄し、佛法を紹興したまう。 而して妹(いも)の公主(ひめみこ)名は止與彌擧哥斯岐移比彌天皇(とよみけかしきやひめのすめらみこと)、櫻井等由羅宮(さくらいのとゆらのみや)に在り、涜邊天皇の志を追い盛り、また三寶の理を重んじ、涜邊天皇の子(みこ)名は等與刀禰ゝ大王(とよとみみのおおきみ)、及び巷哥の伊奈米大臣の子、名は有明子大臣(うまこのおおおみ)に揖命(ゆうめい?)して、道を聞かんとする諸の王子に緇素(しそ)を教えしめて、百濟の惠聰(えぞう)法師・高麗の惠慈(えじ)法師・巷哥有明子大臣が長子名は善徳を領(かしら)として、以って元興寺を建てたまいき。

伽藍比較図

軒丸瓦の各部名称図

飛鳥寺創建瓦の祖形(百済)

漏刻

元嘉暦(具注暦木簡)

飛鳥時代の歴代宮殿の構造図

飛鳥寺周辺古代マップ

飛鳥時代系図

第56回定例会関連マップ