瓦と向き合う

~瓦博士の実像を求めて~

橿原考古学研究所 主任研究員 清水昭博先生

(09.7.31発行 Vol.58に掲載)

|

飛鳥の真神原に日本で最初の本格的な仏教寺院の建立が計画され、造営がはじまったころ、朝鮮半島の百済から仏教寺院の建設に関わる様々な知識や技術をもった人々とともに、麻奈文奴、陽貴文、陵貴文、昔麻帝弥という四人の瓦づくりの技術者が、日本に派遣されてきました。彼ら、瓦づくり専門の技術者のことを『日本書紀』は瓦博士と記しています。日本の本格的な瓦づくりは、彼らによって始められました。それは、今から約1300年前、祟峻元(588)年のことでした。

ここまでの話は、『日本書紀』や『元興寺縁起』を読めばわかります。しかし、飛鳥寺で彼らがどんな仕事をしていたのか、また、その後は百済に帰ったのか、あるいは弟子の育成をしていたのかなど、疑問は湧きます。しかし、残念ながら、そうした問いに文献史料は答えてくれません。そこで考古学の出番となるわけで、現代の瓦博士の登場です。幸いに、飛鳥寺の造営に参加した百済の瓦博士の動向は、飛鳥寺の発掘調査の成果を土台にした菱田哲郎さん、花谷浩さん、大脇潔さん、故・納谷守幸さんたちの精密、詳細な研究によって、かなり具体的に復原できるようになっています。

そうした研究によると、四人の瓦博士の指導のもとにつくられた瓦は、軒丸瓦の瓦当文様や造瓦技術のちがいによって、二つのグループに分けることができるといいます(宝塚歌劇団がお好きだった納谷さんは、蓮弁の先端に桜の花のような切り込みを入れた文様のグループを花組、先端に半円球(珠文)をつけたグループを星組と呼びました。実にわかりやすい!)。そして、花組や星組の文様と技術を追跡する作業では、両グループが大和を中心として、山背、河内、摂津といった畿内中心に設置した工房(瓦窯)を転々とし、造瓦をおこなっていたことも明らかにされています。百済からきた瓦博士は、飛鳥寺の任務を終えた後も日本にとどまり、瓦づくりをおこない、また、後継者を育成していたのでしょう。

ところで、大量に必要な瓦の文様は、木製の笵によって表わされます。それゆえ、他の場所でみつかった同笵瓦(同じ笵で作られた瓦のこと)の文様の鮮明さを較べ、表面に残る傷の数を比較し、瓦が作られた時間の前後関係を判定することができるのです。そして、そうした観察の結果、星組が飛鳥寺、豊浦寺、法隆寺(若草伽藍)、四天王寺の瓦づくりを、ほぼこの順番でおこなったことが明らかになっています。また、同笵瓦の分布から、星組の工房が大和の葛城、宇智、斑鳩、そして、北河内などに分散していたこともわかっています。個人は特定できませんが、百済出身の瓦博士の麻奈文奴さん、陽貴文さん、陵貴文さん、昔麻帝弥さんのうちの誰かが星組を総括し、一連の作業をおこなっていたことは間違いないでしょう。ここ二十余年の間に、菱田さん、花谷さん、大脇さん、納谷さんといった現代の瓦博士たちは、百済出身の瓦博士が所属したグループの動向をここまで突きとめたのです。考古学の資料からこれだけ人の動きを明らかにした研究は、それほど多くはないでしょう。

ここまで調べたのなら、人の常として、「麻奈文奴さんのつくった瓦」を特定し、麻奈文奴さんの人生の一端に探りを入れたいのではないでしょうか?しかし、これはかなり難しい問題です。なぜなら、厳密にいうと(面白くありませんが)、星組のように、同じ技術でつくられた瓦とわかる瓦であっても、それは同じ技術の伝統をもつ工房にいた陽貴文さんの作かもしれないし、麻奈文奴さんの弟子がつくったものかもしれないし、個人を否定する選択肢は色々と考えられるのです。麻奈文奴さんが自分のつくった瓦に、自分の名前を、自分で書いたりして、自己主張をしてくれない限り、今のところ、麻奈文奴さんの瓦の特定はきわめて難しいのです。

ただ、学問的な手続きを踏まえず、直観的な印象でいうと、同じ人間がつくったなと思うものはあります。わたしが知るものとしては、法隆寺と四天王寺の同笵の軒丸瓦(のうちの一部)があります。両寺の瓦は、星組が異なる工房で生産した瓦です(法隆寺は斑鳩・北垣内周辺窯、四天王寺は北河内・楠葉平野山瓦窯)。

それらの瓦を詳細に観察すると、工房が異なるにもかかわらず、同じクセが確認できる瓦がみられるのです。そのクセとは、瓦当と丸瓦のつなぎ目を指で、少々、力強くなでるというものです。つなぎ目をなでること自体は、普通におこなわれるものなのですが、そのなでが強く、気合いが入っているのです。

この職人、技術は星組に忠実で、腕前も上々です(わたしに瓦はつくれませんが…)。しかし、まだ少し若さが目立つとの印象を受けます。そこには、麻奈文奴さん以下、四人の瓦博士の誰かの実直な若弟子、イメージを膨らませれば、「色黒で、筋肉質ではあるが、背はあまり高くない、猪首のラガーマン(無口)」のような姿が目に浮かびます(具体的なイメージの研究者が身近にいるのですが、個人名は控えます…)。その職人、勝手に名付けて、「星奈手麻呂」は、今のところ、まだわたしのあたまのなかだけにいる、空想の存在です。しかし、そうしたバーチャルな職人をイメージしながら瓦と向き合えば、また、少し古代の職人に近づけるような気がします。

ある考古学者の発見

-百済寺院の心柱を立ち上げた中宮寺のやぐら-

橿原考古学研究所 主任研究員 清水昭博先生

(10.3.19発行 Vol.76に掲載)

|

今年2月下旬におこなわれた斑鳩町・中宮寺跡の現地説明会で、美しく加工された長方形の塔心礎をご覧になられた方もいらっしゃると思いますが、その心礎の上にはかつて塔の中心を貫く心柱が立っていました。今回は、その心柱を立てるための施設である「やぐら」に関する、ある考古学者の「発見」に関するエピソードを紹介したいと思います。

中宮寺は聖徳太子(厩戸王子)がその母、穴穂部間人皇后の宮跡を寺としたと伝えられ、考古学的にも620年代には創建されたとみられる寺です。中宮寺といえば、法隆寺東院伽藍の隣にある伽藍を思い出される方も多いと思いますが、創建中宮寺(中宮寺跡)は、室町時代(天文年間)まで法隆寺の東方約500mの場所にありました。

中宮寺跡の発掘調査は昭和38(1963)年、奈良国立博物館による調査が最初で、史跡指定や公園整備を目的として、その後も継続的に調査がおこなわれています。現地説明会で公開された塔心礎もすでに昭和38、59年に調査されています。昭和38年の調査では、心礎上面から美しい舎利荘厳具も出土しています。そうした状況ですので、今回の調査では、当初より舎利荘厳具などのお宝の発見はあまり期待していませんでした。しかし、地味ではありますが、考古学的には非常に重要な「発見」があったのです。

その発見とは、心柱を立てるための施設である「やぐら」の発見です。塔の中心に立つ心柱は、寺の建物に使われる多くの柱のなかでも最大、最長の木材です。法隆寺五重塔の場合、直径0.78m、約32m(3本を繋いでいる)にも達するものです。そうした巨大な柱をスムーズに立て、塔建設の一定の段階まで倒れないように支える施設がやぐらなのです。中宮寺のやぐら跡は、掘立柱式の柱穴として確認されました。柱穴は2基あり、塔心礎の西側に接して、南北に5mの間隔で確認されました。

最初にこれをやぐらの跡と考えたのは、近畿大学の大脇潔先生でした。先生は長野県・諏訪大社の御柱祭に使われるやぐらから類推して、中宮寺の柱穴をやぐら跡と判断されたのです。心礎の東側で検出された心礎導入坑(心礎を塔の中心に安置するために設けられたスロープ)を利用して横たえられた心柱を、やぐらの頂部に滑車などを設置し、西側から綱で引いて立てたと考えられたのです。心柱を立てるためには当然必要な施設であるやぐらですが、これまで遺構として確認されたことはありませんでした。大きな発見でした!

ところで、冒頭で述べましたように、中宮寺の心礎は、美しいほどにきっちりと長方形(東西約1.75m、南北約1.35m)に造られています。

この心礎を最初にみた印象は、近年、韓国で調査された軍守里廃寺(百済扶余の寺院、6世紀中頃創建)の心礎と似ているというものでした。加えて、心礎が地下式であること(基壇上面から約2.5m下にある)や心礎導入坑の存在、金堂と塔が近接する伽藍配置も類似しており、両寺の年代には時間差があるのは承知しつつ、技術的に密接なつながりを想定することができるのではとの印象を強く持ちました。

残念ながら、わたしの発想はそこでとどまっていたのですが、この文章を書いている前日(3月14日)におこなわれた帝塚山大学考古学研究所の研究会の会場で、再び、大脇先生は大きな発見をされました。当日は、橿考研に留学中の韓国の研究者による百済寺院に関する発表だったのですが、百済・軍守里廃寺の塔跡にも中宮寺のやぐら跡と同じように心礎に近接した柱穴があることを発見されたのでした。軍守里廃寺の場合、やぐらは心礎の東、心礎導入坑は西にあり、その位置関係は中宮寺とは反対でしたが、心礎との関係からみて、中宮寺と同じ目的で設けられた施設であることは、間違いないものと思われました。さらに、近年、日本でも飛鳥寺との関係で話題に上がることの多い王興寺跡にも、同じ施設があることを発見されました。こちらは心礎の西にやぐら、東に心礎導入坑があり、その位置関係まで中宮寺跡と一致していました。

大脇先生は中宮寺の事例から百済寺院を探索されたのですが、反対に、百済寺院の事例によって、中宮寺の施設がやぐらである可能性は、益々、高まったといってよいでしょう。先生の創造した中宮寺のやぐらは、日本の古代仏教文化にとって師匠の国である百済の寺院の塔の心柱までを立てることに成功したのです!!

普段から尊敬している先生の、イチローのクリーンヒットのように鮮やかな「発見」でしたが、わたしのフィールドの百済で二本まで発見を先取されたことについては、正直、発見の嬉しさに共感しつつ、心柱、いや、心中、穏やかならずの心境でした…。しかし、気分一新、わたしも同じ考古学を学ぶ者として、新たな発見を求めて、チャレンジを続けていきたいと思います!

今夏、坂田尼からの宿題

~飛鳥と片岡をつなぐもの~

帝塚山大学 准教授 清水昭博先生

(12.9.28発行 Vol.144に掲載)

|

11月の定例会は「片岡辺をあるく」。なぜ、両槻会が飛鳥ではなく片岡(奈良県香芝市、王寺町周辺)の地を歩くのか、講師のわがままではないのか?

そうした疑問に対する回答になるかどうかはわかりませんが、今回は、飛鳥時代の飛鳥と片岡にちなむ話題として、飛鳥の坂田寺と片岡の尼寺廃寺の瓦の関係について、少しお話したいと思います。

尼寺廃寺は香芝市尼寺にある古代寺院です。尼寺廃寺といいますが、じつは遺跡は二箇所に分かれています(尼寺北廃寺と尼寺南廃寺)。しかし、遺跡は200mしか離れていません。立地だけでも、両寺が深い関係にあることがわかります。そして、その関係は出土瓦にも表れています。

7世紀中頃、両寺で最初に作られた軒丸瓦(屋根の軒先に使う丸瓦)に、同じ木製の型(笵といいます)で蓮華の文様をかたどった瓦が使われているのです。さらに注目すべきは、その同じ笵を使った瓦が坂田寺でも出土していることです。

どうして坂田寺、尼寺北廃寺、尼寺南廃寺は同じ笵を使っているのでしょうか?瓦は職人が作るものであり、職人や工房のつながりがあることはわかります。しかし、飛鳥時代、瓦作りの技術はとても貴重で、瓦葺き建物も寺に限られるという時代でした。寺の建立が権力者たちのステイタスとなった時代です。職人の背後には、それを指示する人々がいたのです。その人々とは寺院建立のスポンサーとなった豪族や王族、そして、寺院で活動する僧尼たちでした。瓦の関係の背後にはそのような「人の関係」がうかがえるのです。

三寺の関係はどのように考えられるでしょうか。寺院建立のスポンサーとみた場合、坂田寺は飛鳥大仏や法隆寺釈迦三尊像の作者で有名な鞍作止利の一族、鞍作氏です。尼寺北廃寺、尼寺南廃寺は諸説ありますが、わたしは敏達天皇の孫、茅渟王一族の僧寺、尼寺と考えています。

敏達天皇関連系図

|

法隆寺の仏像を鞍作止利が造っているように、鞍作氏と王族の関係を背後に想定することもできるでしょう。しかし、それ以上の関係は追及できそうにありません。

それよりも気になるのは、坂田寺が尼寺ということです。記録に残る坂田寺の縁起は複雑ですが、『日本書紀』によって鞍作氏が建立した尼寺であることがわかります。また、鞍作氏は日本最初の尼である善信尼を輩出しています。奈良時代には坂田寺の尼信勝の活躍も知られますので、飛鳥、奈良時代を通じて尼寺であったことは確かです。

瓦の話に戻りましょう。

三寺の瓦は、詳細な観察によって、笵の傷み具合にちがいがあることがわかっています。傷みの少ない順に、坂田寺、尼寺南廃寺、尼寺北廃寺と続きます。木製の笵を作成した当初に傷みはないでしょうから、瓦づくりもこの順でおこなわれたとみることができます。つまり、坂田寺にあった笵が片岡の尼寺南廃寺、尼寺北廃寺へと移動したことがわかるのです。

尼寺南廃寺は地元、般若院にある毘沙門天像に刻まれた銘文「華厳山般若院 片岡尼寺開山…」から尼寺(片岡尼寺)であったことがわかります。結論をいえば、坂田寺から尼寺南廃寺への笵の移動の背後には尼あるいは尼寺の関係があったと、わたしは考えます。尼寺北廃寺と尼寺南廃寺はその立地や瓦の関係から、僧寺と尼寺の関係で捉えることができるでしょう。尼寺南廃寺から尼寺北廃寺への移動は、同じスポンサーを介しての関係によるものとみられます。

坂田寺の瓦が尼、尼寺の関係で動くという考えは、坂田寺と非常によく似た文様の瓦が出土する和歌山県の古代寺院の状況からも補強できます。和歌山県では紀ノ川流域の西国分廃寺、最上廃寺、北山廃寺の三寺から坂田寺系の瓦が出土し、坂田寺の影響をうかがうことができます。そして、それらの寺々の周辺にも尼寺である証拠がわずかながら残されているのです。北山廃寺の近くには「尼寺」、最上廃寺には「尼岡」の地名が残ります。西国分廃寺は奈良時代に紀伊国分尼寺に転用されたとする説もある寺です。もしそうした考えが正しいとすると、その前身の寺も尼寺であった可能性が高いでしょう。

坂田寺を中心とした尼寺のネットワーク(pdfファイルが開きます。)

さらにいえば、坂田寺とよく似た瓦は飛鳥の奥山廃寺にもあります。奥山廃寺は小墾田寺と呼ばれた寺で、尼寺です。また、奥山廃寺と同じ笵で作られた瓦は、遠く愛知県の東畑廃寺でも出土しています。東畑廃寺からは全国で唯一、飛鳥の橘寺と同じ型で作られたセン仏(火頭形三尊セン仏)が出土しますが、橘寺も尼寺です。東畑廃寺も尼寺との関係が深いように思います。

今回は、飛鳥と片岡の関係を坂田寺と尼寺廃寺の瓦を通じて検討してきました。そこにわたしは尼、尼寺の関係をみたのですが、瓦にみえる各地への坂田寺の影響は、飛鳥時代(7世紀中頃~後半)の坂田寺の実力を示すものといえるでしょう。また、それは、善信尼と信勝尼の時代をつなぐ、歴史に名を残さなかった坂田の尼たちの活動の軌跡を示すものともいえるのではないでしょうか。

大学の夏休みも終わりに近づいた9月中旬、彼岸花が咲き始めた飛鳥へ向かいました。飛鳥駅から平田を越え、稲渕の棚田を下り、阪田へ。この夏のいくつかの発表に関連し、なぜか登場してきた坂田寺。何かしらのご縁を感じ、この夏、わたしに与えられた宿題を提出する想いで、夏休み最後の飛鳥行に坂田寺を訪ねたのです。しかし、坂田原を通り抜ける風は涼やかで、もうすでに秋色に染まっていました。

「二十四の瓦」

~帝塚山大学附属博物館春季特別展に寄せて~

帝塚山大学附属博物館長 清水昭博先生

(13.4.19発行 Vol.159に掲載)

|

日本の街並みに欠かせない瓦屋根の風景。当たり前のようにわたしたちの身近にある瓦。瓦の歴史は日本では千四百年前に始まりますが、アジアの瓦発祥の地である中国では三千年前には瓦の本格的な使用が始まっていました。また、近年の成果によると、その歴史はさらに遡るようです。

特別展「瓦の来た道-中国瓦の歴史」(平成25年4月27日~6月1日)では、帝塚山大学が所蔵する瓦を中心に展示し、中国瓦の歴史を振り返っていただこうと考えています。中国瓦の歴史をほぼ網羅する西周から清までの各時代の瓦を展示します。

帝塚山大学附属博物館「瓦の来た道-中国瓦の歴史-」

今回は展示品のなか、戦国時代(BC403~BC221)の半瓦当(はんがとう)を紹介したいと思います。半瓦当とは聞き慣れない言葉だと思いますが、丸瓦の先端に半円形の粘土板を貼り付けた瓦を言います。円形の粘土板を貼り付けたものを日本では屋根での使用場所を重視して「軒丸瓦」と言いますが、中国や韓国では円瓦当と呼んでいます。

半瓦当は西周に登場しますが、秦漢(BC221~220)になると、円瓦当(軒丸瓦)が多く使用されるようになります。写真1は戦国時代の一国、燕の饕餮(とうてつ)文半瓦当です。なかなか怖い形相ですね。

写真1(燕の半瓦当)

帝塚山大学附属博物館収蔵品

転載・転用禁止 |

饕餮文は同時代の青銅器などにも採用されている文様です。饕餮文は饕餮のもつ神秘的な力によって、悪霊や災害から建物を守る意図で採用されたとされます。

写真2(斉の半瓦当)

帝塚山大学附属博物館収蔵品

転載・転用禁止 |

写真2は斉の半瓦当です。中央に樹木を立て、その両側に対になる獣(馬か)を表しています。燕の饕餮文と比べて、とても穏やかな文様に思えます。燕や斉の半瓦当をみると、戦国時代、各国がそれぞれ個性ある文様の瓦を作っていたことがわかりますが、それは各国の個性を象徴しているようにも思えます。皆さんは燕派ですか、斉派ですか?

今回の特別展で展示する瓦はわずか二十四点。「二十四の瞳」ならぬ、「二十四の瓦」です。しかし、そのなかには、ここでご紹介した戦国時代の半瓦当や西周の瓦など、たいへん珍しい瓦もあります。皆さんも、是非、博物館に足をお運びいただき、中国三千年の歴史を見守ってきた瓦たちの美しい、愛らしい、逞しい、様々な表情をご堪能いただければと思います。

帝塚山大学附属博物館は奈良の片隅にある、小さな、小さな博物館ですが、瓦には自信があります。これからも今までと同じように、「瓦ず」、いや、変わらず、瓦にこだわった展示をしていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。

帝塚山大学附属博物館

『瓦の来た道-中国瓦の歴史-』のご紹介(2)

帝塚山大学附属博物館長 清水昭博先生

(13.5.17発行 Vol.161に掲載)

|

「Let's

廃寺 ピクニック!」

ご存知ですか?

最近、このフレーズがわたしの頭のなかにまとわりついています。これは奈良の地元雑誌、『月刊 大和路ならら』5月号の特集のタイトルです。雑誌で古代寺院の遺跡や瓦の特集を組むということで、3月終わりに取材を受け、わたしの話も記事にしていただきました。この特集をご覧になられた方のなかにはこのタイトルをわたしの発案と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありませんよ!

タイトルはともかく、この雑誌、奈良の古代寺院や瓦のことをわかりやすくまとめています。面白い本ですので、ぜひご一読ください。

さて、今回も前回に引き続き、帝塚山大学附属博物館で開催中(2013年4月27日~6月1日)の特別展『瓦が来た道-中国瓦の歴史-』の紹介をさせていただきたいと思います。今回は展示品のなかから中国南北朝(439~589年)の瓦を2点取り上げたいと思います。

南北朝といえば「倭の五王」の時代でもあります。日本列島の王たちは宋や斉、梁といった南朝諸国に遣使を送りました。南朝の都、建康(中国江蘇省南京市)を訪れた遣使は、絢爛豪華な中国の都の姿を目の当たりにしたことでしょう。遣使は皇帝に謁見するために宮殿にも入ります。当時の宮殿は巨大な基壇のうえに立つ巨大な木造建築であり、屋根には灰黒色の瓦が無数に葺かれていました。

そうです。倭の遣使たちは当時、瓦を見知っていたのです。しかし、遣使たちは瓦を日本へ持ち帰ることはありませんでした。日本へ瓦作りの技術が伝えられたのは588年。日本で最初に本格的に建設された寺院である飛鳥寺の造営時に、朝鮮半島の百済から伝えられたのです。それは最後の遣使の約一世紀後のことでした。飛鳥寺にはじまる日本の初期瓦の文様は蓮をデザインした蓮華文です。仏さまは蓮の台座に座られているように、蓮は仏教の象徴といえます。蓮華文は中国で仏教が普及した南北朝に流行しました。その影響が朝鮮半島におよび、百済から日本へ伝わってきたのです。

写真1 南朝の瓦

帝塚山大学附属博物館収蔵品

転載・転用禁止 |

写真1は南朝の蓮華文軒丸瓦です。とてもシンプルなデザインの蓮華文ですが、花弁の中心に線を加え、先端を三角形状にして花弁が反転する様子を表しています。花弁に線を加える瓦は南朝に多くみられ、南朝の瓦の大きな特徴といえます。この特徴、南朝の影響の強い百済にはあまり認められません。そして、飛鳥寺の瓦にもそうした特徴はみられません。

参考図版(pdfファイル)

飛鳥寺は百済の影響をより強く受けているといえそうです(参考図版3番)。ただ、同じ特徴の瓦は日本にもあります。豊浦寺などから出土する、7世紀前半に流行した瓦です(参考図版4番)。こうしたデザインは百済でなく、新羅経由で入ってきたとみられます。百済、新羅はともに南朝の影響を受けて瓦を作ったのですが、デザインを忠実に受け入れた新羅とそうでない百済。そのようなところにも両国の個性が表われているように思います。

写真2 南朝・鬼面文軒丸瓦

帝塚山大学附属博物館収蔵品

転載・転用禁止 |

写真2は南朝の鬼面文軒丸瓦です。目を吊り上げた鬼あるいは獣の顔を表しています。顔全体は毛むくじゃらで、四角く口を開けています。この顔、滑稽に思いませんか。日本の鬼瓦のように怖くないですよね。じつは、このように、顔全体を平板に造るのが南朝の鬼の特徴なのです。一方の北朝の鬼は立体的に造作され、とても怖い表情をしています。鬼の顔ひとつにも南北差がうかがえるようです。

日本でも鬼瓦は瓦づくりの技術が伝わってきた当初からありましたが、そこに表現されていたのは鬼ではなく、蓮華文でした(最古の例は法隆寺・若草伽藍)。それは百済の流行の影響でした。百済でも南朝系の鬼瓦は出土していますが、その数はごくわずかです。南朝の鬼は百済であまり流行らなかったとみられ、そうした状況が間接的に日本にも影響を与えたようです。日本の鬼瓦に鬼の文様が本格的に採用されるのはずっと後、奈良時代のことでした。

今回は展示品の中から中国南朝の瓦をご紹介しました。朝鮮半島の百済や新羅、そして、日本の瓦と比べると、文様や技術が単純に伝わるのではなく、それらを受け入れる側の意志、選択があったことがわかります。その「好み」とは社会、国、個人、いずれの好みだったのでしょうか。小さな瓦のなかにも大きな歴史を解明するヒントが隠されているように思います。

小さな瓦たちと皆様のご来館をお待ちしております。

帝塚山大学附属博物館「瓦の来た道-中国瓦の歴史-」

帝塚山大学附属博物館特別展示

「瓦の来た道II-朝鮮瓦の歴史-」に関して

「飛鳥瓦のルーツ、朝鮮瓦の世界」

帝塚山大学附属博物館長 清水昭博先生

(13.11.29.発行 Vol.175に掲載)

|

西暦588年に飛鳥の地で造営が開始された飛鳥寺は、日本最初の本格的な大陸様式で建造された建築物でした。百済王家から派遣されてきた技術者たちによって造営された飛鳥寺。その境内には土と石により造られた重厚な基壇のうえに赤、白、緑色を基調としたカラフルな木造建築が建ち、屋根には灰や赤色に焼かれた数万の瓦が葺かれました。飛鳥の地に忽然と現れた色彩豊かな木造建築はそれまでの日本列島にはない、飛鳥時代の幕開けを象徴するモニュメントであったといえます。そして、今では日本の風景に欠くことのできない瓦屋根の歴史。その歴史は飛鳥から始まったといえるのです。

アジアの瓦の歴史は中国で始まりました。その歴史は3000年以上にも遡り、西周の時代には本格的な使用が始まっていたようです。その後、中国で誕生した瓦は周辺の国々にも広まりました。朝鮮半島の瓦の歴史は楽浪郡の時代に始まり、高句麗や百済では4世紀、新羅では5世紀に本格的な瓦づくりがおこなわれています。日本最初の瓦である飛鳥寺の瓦が百済からやってきた瓦博士と呼ばれる技術者の手によって作られたように、朝鮮半島の歴史は日本の瓦の歴史とも密接につながっています。

帝塚山大学附属博物館では、今春、「瓦の来た道」と題した特別展示を企画し、中国瓦の歴史をたどりました。今秋はその第二弾として、朝鮮瓦の歴史を振り返った展示を開催しております。

蓮華文軒丸瓦(新羅)

帝塚山大学附属博物館収蔵品

転載・転用禁止 |

蓮華文楕円軒丸瓦(統一新羅)

帝塚山大学附属博物館収蔵品

転載・転用禁止 |

展示では、今年、当館に御寄贈いただいた瓦のコレクションを中心に、朝鮮半島の瓦の歴史のみならず、その美しさも御堪能いただける優品を展示しています。

この機会に、ぜひ帝塚山大学附属博物館にお越しいただき、飛鳥瓦のルーツ、朝鮮瓦の世界をお楽しみいただければと思います。

博物館の不思議な瓦

帝塚山大学附属博物館長 清水昭博先生

(13.12.13.発行 Vol.176に掲載)

|

わたしの勤める帝塚山大学附属博物館にはたくさんの瓦がある。

その数およそ四千点。

中国、朝鮮半島、日本の瓦。

時代的は三千年前のものからつい最近に作られたものまである。

ここにしかない一品も多い。

日本でも数少ない、瓦にこだわった博物館である。

しかし、瓦の歴史を語るには必要だが、「ない」瓦ももちろんある。

最近、その「ない」瓦と巡り会った。

それは、博物館で某女史とこの春にご逝去された元博物館長の森郁夫先生のご本のことを話していた日のことである。

博物館にこんな瓦があれば先生の本の拓本や写真を使えるのに。

でも、ないものは仕方ないし。。。

深夜一時。

その日は寝付けない夜だった。

いつものように、枕元にあるパソコンを開き、ネットサーフィンをすることにした。

キーワードは「飛鳥 瓦 骨董」。

上位からページを開いていくと、三番目辺りでなんと「本物の瓦」にヒットした。

発見したのは、明日香村豊浦にある蘇我氏建立の尼寺、豊浦寺の瓦であった。

花弁に凸線が入るのが特徴の朝鮮半島の新羅系文様の瓦。

花弁は二弁しか残っていなかったが、存在感は十分であった。

こんな瓦が出ているのをみるのは初めてだった。

博物館には「ない」瓦。

とてもほしい瓦だった。

その夜は、夜が明けるのも待ち遠しく骨董屋に電話をしたい衝動にかられた。

でも、だめだめ。

粗相があっては買えるものも買えない。。

余計に寝付けない夜が続いた。。。

翌朝、開店の時間を見計らって電話をし、無事にゲット!

わが館にはじめての豊浦寺の瓦であった。

不思議なこともあるものだと思った。

偶然なのかそうでないのか。。

今、博物館では「瓦の来た道」と題して朝鮮瓦の展示をしている。

豊浦寺の瓦はご先祖さまである新羅の瓦のうしろで、小さな花びらを静かに咲かせている。

この不思議で、愛らしい瓦をぜひ一度ご覧いただきたいと思う。

鯱瓦のルーツ

帝塚山大学附属博物館長 清水昭博先生

(14.10.16.発行 Vol.199に掲載)

|

鯱。魚偏に虎。いかにも獰猛な魚のようです。しかし、鯱という魚は現実には存在しない想像上の魚なのです。海に住むことから防火の効があるといわれ、ある頃から屋根の頂上に飾られることになりました。鯱といえば、名古屋城の金の鯱が有名です。また、関西人にとっては、夕陽に染まり、金色に輝く大坂城天守閣の鯱の姿も馴染み深いでしょう。

それでは、鯱はいつの時代から屋根を飾られるようになったのでしょうか。今回の特別展示では、日本の鯱の誕生の歴史を振り返ってみました。

帝塚山大学附属博物館・吹田市立博物館共催展示

第23回特別展示「THE SHACHIHOKO -鯱瓦の歴史-」

中国で約3000年前(西周早期)に誕生した瓦は権威の象徴でした。瓦はその誕生当初、宮殿や神殿など王に関わる施設にしか採用されなかったのです。やがて、国王のいる建物をより大きく、高く見せる装置として棟飾りが登場しました。漢代の明器(めいき)には大棟の両端を高くする建物が目立ち、大棟両端が反り上がるものもみられます。こうした道具は後漢のころには反羽(はんう)と呼ばれていましたが、晋の頃、鴟尾(しび)の名称が登場したようです。大棟に飾り、大棟の両端を反り上がらせてみせる道具である鴟尾は、晋~北魏の間に誕生しました。鴟尾は中唐になって大きく変化します。大棟に取り付く部分を獣頭形に作るようになるのです。中国ではこうしたものを鴟吻(しふん)と呼んでいます。インド神話に登場する海獣マカラがモデルとなったようです。

鴟吻には鯱と同じように、頂部を魚尾形にするものや体部に鱗を表現するものもあらわれます。五代から北宋にかけてほとんどが獣頭形になります。西夏になると、尻尾が二股に分かれた日本の鯱の原形に近いものも登場します。さらに、金代になると、皇帝の象徴である龍を上半につけた例が登場し、龍吻(りゅうふん)あるいは龍尾(りゅうび)と呼ばれるようになり、明、清代には正吻、大吻と称されるようになったようです。

日本の瓦のルーツは朝鮮半島の百済にあります。崇峻元(588)年、飛鳥寺の造営に際し、百済から瓦づくりの技術者がやってきました。飛鳥寺では百済の都・扶余のものと類似した鴟尾が出土し、百済を源流にもつことを証明しています。鴟尾は瓦の普及とともに飛鳥、奈良、平安時代までの寺院や宮殿、役所といった施設の建物の屋根に飾られました。しかし、そうした鴟尾も平安時代になり、その歴史に幕を閉ることになりました。

13世紀末に描かれた『男衾三郎絵詞』には、楼門の大棟を飾る魚形の鯱の姿がみられ、その頃には鴟尾にかわる棟飾りとして鯱が登場していたことがわかります。鯱は鎌倉時代に、中国の鴟吻の影響を受けて成立しました。日宋間を往来した僧や、モンゴルの中国侵入によって亡命した僧を通じてもたらされ、寺院建築に採用されたものとの見方もあります。

現存する中世の鯱は15例あります。しかし、そのすべてが木製で、瓦製はありません。使用場所は、大棟以外に、肘木・丸桁・蟇股・木鼻・架木・持送など様々な部位に用いられています。また、大棟に使用された例は厨子や宮殿など堂内にあるものばかりで、外部での使用例に大棟に載せた確実な例はないようです。

城郭建築で鯱を用いた最初は、天正四(1576)年に築城が開始された織田信長の安土城です。城郭での瓦の本格的な使用も安土城がはじめでした。安土城の甍にそびえる鯱は、信長の権威の象徴でもあったといえるでしょう。その後、安土桃山時代を通じ、鯱は各地の城郭にも普及し、天守や櫓、櫓門などに飾られ、やがて、寺院建築や民家にも普及することになったのです。

今回の特別展では12点の鯱瓦を展示します。そのほとんどは実物を模した模造品です。しかし、いつもは屋根の上の高いところにいる鯱。鯱とじっくり対面する機会はほとんどないと思います。この機会に、全国の城のさまざまな表情の鯱をご覧ください。

最初の一歩!~第50回定例会に寄せて~

帝塚山大学 清水昭博先生

(15.5.1.発行 Vol.214に掲載)

|

先日、両槻会事務局のスタッフから『両槻会(設立趣旨と案内)』をいただいた。このパンフレットをみていると、自分と両槻会との関わりを思い出すことができる。定例会は2009年9月12日におこなわれた第16回定例会『飛鳥瓦とその源流』の講演が最初で、その後、第35・36回と続けて大和片岡(奈良県王寺町周辺)地域の飛鳥時代の遺跡にスポットをあて、『ウォーキング「片岡山辺を歩く」』(2012年11月3日)、『片岡山辺をかたる』(2013年1月5日)のウォーキングと講演をさせていただいた。

第16回定例会 飛鳥瓦とその源流レポート

第35回定例会 片岡山辺を歩くレポート

第36回定例会 片岡山辺をかたるレポート

最初の講演から7年の歳月がすぎた。7年とは早いもので、この間に順調に歳を重ね、職場も考古学の研究所から大学に変わった。大学では学生の教育、なかでも考古学を志望する学生の指導にあたっている。しかし、ひと口に「考古学を志望する」とはいってもそのレベルは様々である。大学院生ともなると、将来、専門職を目指すものがほとんどであるが、学部生には専門職を目指すものもいれば、考古学が好きなもの、考古学が何となく好きなもの、考古学ゼミは簡単そうと考えるもの(そうではありませんが・・・)、古代史と間違えたものなど、その興味のレベルはさまざまなのである。

そうしたなか、昨年には両槻会事務局のご協力のもと、帝塚山大学考古学研究所と共催という形での定例会を企画していただき、定例会で学生に遺跡の解説をする機会を与えていただいた(第44回定例会『ウォーキング 薫風そよぐ宮都飛鳥』2014年5月17日)。

遺跡の解説をした学生たちにとって、大勢の人前で話すことはほとんど初めての体験であったようである。それぞれたいへん緊張した面持ちで、四苦八苦、たどたどしい説明をしていた。学生よりも飛鳥に詳しい参加者の皆さんにはさぞ物足りない説明であったに違いない。しかし、当の学生は役目を終えると、緊張が解けた安堵の表情とともに、一つのことを成し遂げた達成感で満ち溢れていた。

レベルは様々であろうが、学生たちにとってその定例会が考古学や飛鳥により深い興味をもち、また、大きな成長のきっかけになったことは間違いない。そのことは、この4月に無事、念願の考古学専門職に就くことができた大学院生(当時)のガッキー(ハンドルネーム)やキノコヘルメット(こちらもヘンですがハンドルネーム)が実証している。考古学はひとにぎりの専門家のためだけのものではない。考古学を学ぶものがその責務として、遺跡や遺物からわかるものごとをいかに正しく、わかりやすく人々に伝えていくか。この一見簡単そうで、難しい課題を実感したからこそ、彼らは社会に認められ、その夢の切符を手にしたのだと思う。

第44回定例会 薫風そよぐ宮都飛鳥レポート

第44回定例会 薫風そよぐ宮都飛鳥配布資料(ネット版)

2007年に発足した両槻会の定例会も次回で50回を迎える。その記念すべき回に、再びガッキーやキノコヘルメットの後輩である考古学ゼミの学生が参加させていただくことになった。今回のほとんどのメンバーは、考古学にようやく興味をもち始めたばかりの3回生である。彼、彼女たちの考古学人生の「最初の一歩」を飾る日ともなる初夏の一日を皆様とご一緒できれば幸いです。

第50回定例会 蘇我氏の奥津城―蘇我四代の墓を考える―

出土瓦からみた飛鳥時代の歴史小話

帝塚山大学 清水昭博先生

(16.4.15.発行 Vol.240に掲載)

|

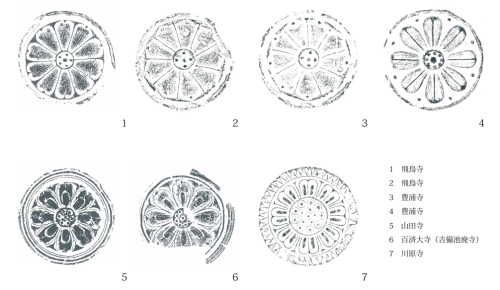

第56回の定例会は「飛鳥北部の寺院と宮殿」をテーマに飛鳥を巡ります。飛鳥には全国のどこよりも早く寺院が建立され、どこよりもたくさんの寺院が建立されました。今回の定例会では、飛鳥周辺にある30数個所の寺院のなか、飛鳥寺、豊浦寺、山田寺、川原寺を巡ります。いずれも大変有名な寺院ですので、一度は訪ねられた方も多いのではないでしょうか。さて、ここでは、これらの寺院から出土した瓦から読み取ることのできる歴史を少しご紹介したいと思います。

飛鳥寺は蘇我馬子によって崇峻元年(588)に造営された日本最初の本格的伽藍を備えた寺院です。飛鳥寺にはじめて大陸風建築様式を備えた塔や金堂が建立されたのです。そして、瓦も大陸風建築様式を表現する重要な要素として採用されました。飛鳥寺で日本最初の瓦がつくられたのです。飛鳥寺の瓦は素朴な花弁で構成された素弁(そべん)蓮華文の文様を採用していますが(図1・2)、そのスタイルは朝鮮半島・百済の瓦とそっくりです。このことは、『日本書紀』が伝えるように、百済の技術者が

飛鳥寺の瓦をつくったことを証明しています。飛鳥寺の瓦はその後の日本の瓦の基本形になりました。そして、驚くべきことに、現代の丸瓦や平瓦の形は約1400年前につくられた飛鳥寺の瓦とほとんど変わらないのです。飛鳥寺の造営が日本の瓦づくりにとって大変重要な出来事であったことがわかります。

各寺院の創建瓦 |

豊浦寺は飛鳥寺と同じく蘇我馬子によって建立された寺院で、推古天皇の豊浦宮の地に建てられたと伝えられます(『元興寺縁起』)。また、日本最初の尼である善信が住んだ桜井寺の後裔であることから(『上宮聖徳法王帝説』裏書)、尼寺であったこともわかります。豊浦寺の初期の瓦は飛鳥寺と同じ型(瓦笵)を用いており(図2・3)、豊浦寺の瓦づくりに飛鳥寺の技術者が深く関わっていたことがわかります。しかし、その後、620年頃になると、豊浦寺では飛鳥寺にはない新羅様式の瓦が登場します(図4)。新羅系の瓦の特徴は花弁の中央に線を加える点などにあります。こうした新羅系の瓦は他に、飛鳥の小墾田(おはりだ)寺(=奥山廃寺)や斑鳩の中宮寺など飛鳥時代を代表する尼寺でも出土しており、豊浦寺を筆頭にして新羅系の瓦が尼寺を中心に採用されたことがわかります。

山田寺は孝徳天皇の代の右大臣、蘇我倉山田石川麻呂が発願して舒明13年(641)に造営がはじめられた寺院です(『上宮聖徳法王帝説』裏書)。山田寺の瓦は飛鳥寺や豊浦寺とは異なり、蓮華文を表現するのに花弁に子葉(しよう)を重ね合わせた単弁蓮華文を採用しています(図5)。単弁蓮華文は舒明11(639)年に天皇によって建立された百済大寺(桜井市・吉備池廃寺)のために創作されたものです(図6)。舒明13年といえば、蘇我蝦夷が大臣であった時期ですが、山田寺は同じ蘇我一族が建立した飛鳥寺や豊浦寺でなく、舒明天皇が建立した百済大寺系の単弁蓮華文を採用しているのです。ここに、のちに天皇集権制を大きく前進させた大化の改新へ石川麻呂が関わった伏線を読み取ることもできるでしょう。

川原寺は大津遷都前の660年代前半に天智天皇によって建立された寺院で、その地は天智天皇や天武天皇の母である斉明天皇の川原宮が営まれた場所でした。また、百済救援の途上、661年に筑紫の朝倉宮で死去した天皇の殯(もがり)も同地でおこなわれたようです。川原寺の瓦は花弁に二枚の子葉を重ねた複弁(ふくべん)蓮華文を日本で最初に採用しました(図7)。複弁蓮華文は中国では隋唐代に流行した様式で、660年代にその影響が日本に入ってきたことがわかります。しかし、660年代といえば、都を大津に遷したように、日本が百済を滅ぼした唐や新羅の来襲をもっとも恐れていた時期です。そのような時期に敵である唐の様式を導入するでしょうか。そこで注目されるのが、百済の金剛寺跡(韓国忠清南道扶余郡恩山面)から川原寺の複弁蓮華文とよく似た瓦が採集されている点です。もしかすると、百済で一般的でない複弁蓮華文は百済の滅亡直前に導入され、百済遺民とともに日本に伝えられたのかもしれません。最近、韓国で金剛寺跡の調査がはじめられたとのことです。日本の複弁蓮華文のルーツが解明されるかもしれません。

以上、飛鳥寺、豊浦寺、山田寺、川原寺から出土した瓦に関わり、飛鳥時代の歴史を少し考えてみました。これら4個所の寺院はいずれも『日本書紀』にその名がみられる有名な寺院ですが、出土瓦の研究により記録にない歴史を読み取ることも可能なのです。

今回の定例会では帝塚山大学で考古学を学ぶ4年生や大学院生が解説を分担させていただきます。また、筆者も考古学ゼミ担当教員として同行いたします。この続きの先の話は飛鳥でしたいと思います。皆さまのご参加をお待ちしております。

|