|

民俗編

問88 毎年成人の日と1月11日には、勧請綱掛が行われます。

稲渕の男綱と対を成す女綱の架け替えは、どの大字で行われるでしょうか。

1: 栢森 2: 八釣 3: 奥山 4: 大根田

飛鳥川を遡って奥飛鳥の集落に疫病や災いが入って来るのを防ぐことを願う勧請綱掛です。棚田で知られる稲渕集落の入口に掛けられるのが「男綱」、さらに飛鳥川を遡った栢森集落の入口に掛けられる綱が「女綱」です。ともに男性、女性器を模ったシンボルが綱の中央に吊り下げられています。このことから子孫繁栄、五穀豊穣の祈りが綱に込められています。

もともとはどちらの綱掛も1月11日に執り行われていたのですが、神事を支える人手の確保が難しくなったことから、稲渕の「男綱」は成人の日に変更されました。事情は栢森集落の「女綱」も同様ですが、こちらは今も伝統の11日を守っています。

ちなみに「男綱」は神式、「女綱」は仏式により執り行われています。

男綱の勧請綱掛神事には、一般の参加も歓迎され、誰でも綱掛けを手伝うことが出来ます。 まだ企画段階ですが、第6回定例会では男綱の綱掛けに参加を計画しています。

|

|

| 男綱 |

女綱 |

( 参考 男綱勧請綱掛け神事 飛鳥勧請綱掛け女綱 ・ 男綱 祈り )

問89 稲渕の男綱を繋ぎ止める南西の綱掛の木は、何の木でしょうか。

1: 桜 2: 杉 3: 柿 4: 槻

この問題はかなりマニアックな問題ですね。男綱の勧請綱掛神事を実際にご覧になった方なら飛鳥川左岸の柿木を記憶しておられるでしょうが、写真や解説だけでは何の木かはたぶん分かりませんね。たまたま綱掛位置に柿木があったからでしょうが、太い綱を掛けるには柿木はあまり適しているように思えません。

問90 2月最初の日曜日に行われる「おんだ祭り」は、奇祭として有名です。どの神社で行われるでしょうか。

1: 於美阿志神社 (檜前) 2: 宇須多岐比売命神社 (稲渕)

3: 板蓋神社 (川原) 4: 飛鳥坐神社

この神事はその奇祭ゆえに、テレビなどで放映されることがありますので、正解率が高い問題と思われます。

毎年、2月の第一日曜日に飛鳥坐神社で執り行われる伝統の農耕神事です。農耕神事としてはどこの神社でも執り行われていますが、田起しや田植の所作に続いて、男女和合の所作が面白おかしく演じられます。面を付けずにはやっておれない迫真の演技に、狭い境内に溢れ返った観客が沸きあがります。このとき用いられた紙が観客に向かって投げられ、奪い合いとなります。この紙は「福(拭く)紙」として安産のお守りになります。やはり、子孫繁栄、五穀豊穣を願うおおらかで素朴な伝承の神事です。

この神事に先立って、天狗や翁の面を付けた者が、ササラになった青竹でだれかれなく尻を叩く奇妙な風習があります。尻を叩かれると無病息災が叶い、天狗や翁の暴れ方が派手なほど、その年は豊年になると伝えられています。

問91 毎年1月14日には、「どんど・(とんど)」があります。大字飛鳥ではこの火を持ち帰

り、どうしていたのでしょうか。

1: 小豆粥を炊いた 2: 餅を焼いた 3: 芋を焼いた 4: 味噌汁を作った

1月1日から15日までは関西では「松の内」と呼ばれ、15日の小正月に小豆粥を炊く風習があります。お正月料理で疲れた胃を癒す効能もあったようです。14日、15日にはとんど炊き(左義長)が行われ、このとんどの火を提灯などに移して持ち帰り、15日朝の小豆粥を焚く風習が今も各地に残っています。

以前には、田の畦や家の角々にもお供えをしたそうですが、今はそこまで習慣を厳守されるお家は減っているようです。 ただ、八釣では辻ごとのお地蔵様に、お供えがしてあるのを見かけます。

( 参考 飛鳥のとんど ・ 飛鳥のとんど 07年 )

問92 4月の第一日曜日に、甘樫坐神社境内で行われる神事は何でしょうか。

1: 粥占い 2: 砂かけ祭り 3: 盟神探湯 4: 流鏑馬

難しい漢字が当てられています。日本史の教科書などで、名前を記憶している人は多いと思いますが、漢字では読めない、書けないという代表例ですね。しかし、漢字を見ていると、およその内容が推測できます。

古代において行われたと言う一種の裁判ですね。煮えたぎる湯に手を入れて、火傷をしなければ正であり、火傷をすれば邪であるとする神前の審判で「盟神探湯」(くがたち)と呼ばれています。

允恭天皇の御代に氏姓制度の混乱を正すため、甘樫の神の前に諸氏を会して盟神深湯を行った、と日本書紀に記されています。甘樫坐神社境内でこの神事が復元され、毎年執り行われていますが、今では邪を正し爽やかに暮らす神事として盟神深湯が行われています。

もちろん手を入れるのではなく、笹を煮え湯の中に入れ、葉の色が変わるかどうかで審判が下ります。模擬的にしろドキドキものです。あなたも一度試してみませんか。顔色に出ないように…。

|

|

粥占いは、農作物の豊作を占う行事です。富雄川沿いの奈良市石木町に式内社『登弥神社』毎年2月1日に行われます。

砂かけ祭りは、毎年2月11日に北葛城郡河合町の広瀬神社で行われます。この祭りは豊かな実りを祈願する御田植祭で、大和の奇祭として有名です。

流鏑馬は、全国各地で行われていますが、近畿では下賀茂神社・上賀茂神社での流鏑馬が有名です。 奈良県では、天理市の石上神宮の渡御祭で行われています。

問93 古来農耕には水の確保が重大な関心事でした。雨乞いが盛んに行われ、明日香

村でも伝統の雨乞い踊りが舞われました。この踊りをなんというでしょうか。

1: なみだ踊り 2: なもで踊り 3: なんで踊り 4: あみだ踊り

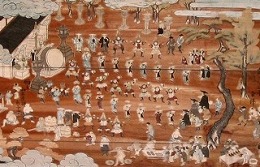

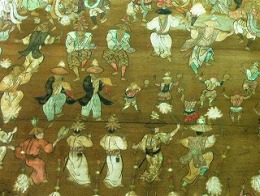

南無天(なもで)踊りは江戸時代には各地で盛んに踊られていた雨ごいを目的とした太鼓踊りとされています。

明日香村伝承芸能保存会のみなさんによって、日本書紀に記された飛鳥時代の儀式を再現した踊りとして披露されています。これからのイヴェント時には見る機会があると思いますので、ぜひチェックしてみてください。

なお、江戸時代のなもで踊りを描いた奉納絵馬が高取町の小島神社の収蔵庫で見ることができます。ただし、あらかじめボランティアガイドさんに申し込む必要があります。

( 参考 高取町探検 )

他にも、奈良県磯城郡川西町結崎の糸井神社や生駒郡安堵町の飽波神社などに絵馬や祭りが伝承されています。

|

|

| 糸井神社絵馬 |

小島神社絵馬 |

|