|

考古編

( 参考 語句解説 )

問39 飛鳥寺の伽藍配置の特徴を示すものはどれでしょうか。

1: 一塔三金堂 2: 二塔一金堂 (薬師寺など)

3: 一塔一金堂 (四天王寺など) 4: 一塔二金堂 (川原寺など)

半島での一塔三金堂形式は、平壌の清岩里廃寺(金剛寺跡)や上五里廃寺、定陵寺など。高句麗(コグリョ)独自の伽藍配置だといわれています。 半島での一塔三金堂形式は、平壌の清岩里廃寺(金剛寺跡)や上五里廃寺、定陵寺など。高句麗(コグリョ)独自の伽藍配置だといわれています。

類似する形式が新羅(シルラ)(慶州)の皇龍寺にもみられますが、若干三金堂の配置が異なるようです。

百済=ペクチェ

2005年春、栃木の下野薬師寺跡(しもつけやくしじ)が、一塔三金堂形式であったことが判明。

〔中門・塔・中金堂を直線状、(回廊は中門と中金堂を結ぶ)東西金堂は塔の背後に配置。新羅の皇龍寺に酷似。〕

参考図

|

|

下野(しもつけ)薬師寺(やくしじ)は、戒壇(かいだん)があることで知られています。 戒壇とは、僧侶になるための授戒の儀式を行う壇のことです。日本では、754年東大寺に鑑真(がんじん)が臨時に設けたのに始まり翌年東大寺、761年には下野国薬師寺・筑前国観世音寺に常設の戒壇が設けられました。 また、弓削道鏡(ゆげのどうきょう)が流され、終焉の地となったことでも知られます。 |

( 参考 飛鳥寺跡 )

問40 飛鳥寺塔心礎埋納物として、出土しているものはどれでしょうか。

1: 瑠璃製の舎利容器

2: 馬具

3: 海獣葡萄鏡 (かいじゅうぶどうきょう)

4: 歯

心礎周辺埋納物

東側・・・武具鎧一領(挂甲)

南西・・・鉄製小刀・金銅製環状耳飾り・飾金具・青銅製馬鈴・蛇行状鉄器

再埋納の舎利・・・・1196年の塔炎上後、翌年再埋納。

再埋納の容器・・・石櫃状の2個の石の中に1辺10.8cmの木箱。

「此本元興寺」「依建久七年」「歳次丙辰六月十七」「日羅火焼失加畢」

「御庄司入阿」「寺僧玄安昭明暁」「隆円賢」「賀行円玄暁」の墨書き文字。

舎利容器・・・・四弁の連弁上に卵型。宝珠型のつまみの栓で蓋。

(高さ約3.3センチの金銅製)

再埋納の石櫃及び土中からの出土品

勾玉(翡翠・丁子頭勾玉・瑪瑙・ガラス)碧玉製管玉・水晶製切子玉・銀製中空の空玉

銀製山梔玉・瑪瑙丸玉・ガラス製トンボ玉・小玉(小玉の数2366)

耳飾り・小刀(心礎東西両辺のものと同様のもの)

593年(推古天皇元年)、蘇我馬子は飛鳥寺の塔心礎に仏舎利を納め、塔の心柱を立てました。その時いっしょに埋められた宝物は、同時期の古墳に埋められた副葬品と同様の物であるのが注目されます。 このような塔心礎埋納物は、現在では他には知られていません。

飛鳥寺の塔は1196年(建久7)に落雷により焼失し、舎利は翌年いったん掘り出され、そして新しく作った舎利容器を、木箱にいれて、心礎の上方2mのところに埋めています。木箱の側面には、建久7年に塔が焼けたことが記してありました。

(参考 飛鳥寺探検 飛鳥寺跡 )

問41 道祖神像(石人像)や須弥山石が出土したのは、どの遺跡でしょうか。

1: 水落遺跡 2: 平田キタガワ遺跡 3: 竹田遺跡 4: 石神遺跡

石神遺跡は、これまでの調査によって斉明・天武・藤原京時代の3期の遺構が重層していることが分かっています。

斉明天皇の時代には、整然と並ぶ長い建物群と石敷をもつ立派な井戸、石敷広場などが検出されており、饗宴の施設と考えています。石人像(道祖神像)や須弥山石は、この時代に作り置かれたものだと思われます。 天武朝から以降は、時代を経るにしたがってより役所的な建物に変わって行きます。

( 参考 山田道探検資料編 石人像(道祖神像)や須弥山石の写真 )

( 参考 両槻会第二回定例会 埋もれた古代を訪ねる 石神遺跡 )

水落遺跡(みずおちいせき)は、我が国初めての水時計の遺構。

平田キタガワ遺跡は、飛鳥時代中頃の石敷きや溝跡が検出され、付近から掘り出された猿石との関連が注目される遺跡。

竹田遺跡は、飛鳥時代の高級住宅地かと注目される八釣地区にある住居跡。

問42 川原寺金堂の礎石はどのような石で出来ていたでしょうか。

1: 大理石

2: 二上山の花崗岩 (古墳や石室の石材)

3: 吉野川の結晶片岩 (カヅマヤマ古墳・植山古墳周濠底石)

4: 細川谷の飛鳥石 (石英閃緑岩)

珪灰石(けいかいせき・白色でガラスの光沢がある)を含む大理石。

滋賀県大津市石山寺付近産出ではないかと言われています。

寺伝には、白瑪瑙だと書かれているようですが、白大理石が正しいと思われます。

( 参考 川原寺跡 )

問43 高松塚古墳石室で、確認できなかったのはどれでしょうか。

1: 青龍 2: 朱雀 3: 白虎 4: 玄武

石室南側壁は、盗掘口によって破壊されていました。

朱雀の古墳壁画としてはキトラ古墳の物が有名ですが、古墳壁画としては福岡県にある竹原古墳にも描かれていました。

竹原古墳は、6世紀後半に造られた古墳で、高さ5mの円墳とされています。石室の構造は複室の横穴式石室で奥壁上部に石棚を設けています。

壁画は奥壁と後室入口の両袖石の3ヶ所に描かれており、袖石の右は朱雀、左に玄武になっています。 奥壁は両側に一対の「さしば」を配し下方に波形文その上に一そうの船、騎馬スタイルの馬をひいた人物、三角連続文、その上に竜か四肢をもった動物と三日月のような文様が描かれています。 キトラ展に模写が出展されていました。(2007年飛鳥資料館春期特別展 -キトラ古墳玄武公開- )

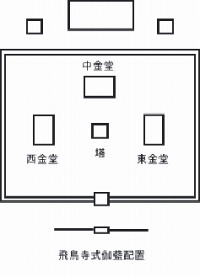

問44 この伽藍配置図は、飛鳥地域のどの古代寺院を表しているでしょうか。

1: 飛鳥寺 2: 川原寺 3: 山田寺 4: 橘寺

一塔二金堂(川原寺式)で、金堂で閉じる回廊と講堂を取り巻く三面の僧坊とが繋がっているのが特徴。

国内で同様の形式の古代寺院は、南滋賀廃寺。(川原寺式)

大宰府観世音寺・多賀城廃寺(たがじょうはいじ)は、川原寺の中金堂の位置に講堂を置く一塔一金堂ですが(一見、法起寺式)、川原寺式の縮小版と考えられているようです。

廻廊内に仏堂と塔が左右に並んで建つ点は法隆寺西院伽藍と類似しますが、法隆寺金堂が南を正面とするのに対し、川原寺西金堂は東を正面とし、塔のある方向に向いて建てられている点が異なります。

川原寺から出土する創建時の瓦は「複弁蓮花文軒丸瓦 」と呼ばれ、8枚の花びらのそれぞれを2つに分けた形式のもので、以後複弁瓦が瓦当文様の主流となって行きます。

(奈良文化財研究所掲載許可取得済み)

( 飛鳥資料館ロビー模型 )

回廊 …西側に伸びる可能性・

僧坊 …回廊北の延長線上に講堂を囲む三面僧坊。梁間四間。

伽藍内側一間分・・・吹き放ちの通路。南端で回廊と扉で繋がる。

外側三間分・・・・・・・居室。桁行方向で「二間・三間・二間」と繰り返し仕切る。

土間。(礎石の仕上げ状況から)

( 参考 川原寺跡 )

問45 この伽藍配置図は、飛鳥地域のどの寺院を表しているでしょうか。

1: 飛鳥寺 2: 川原寺

3: 山田寺 4: 定林寺

一塔一金堂。四天王寺式との違いは、回廊が講堂の両脇に取り付くか、講堂前で閉じるかによって分けられます。

回廊の規模は、東西85m、南北89mあります。 1982年(昭和52年)、東回廊が出土したことはあまりにも有名です。 現在飛鳥資料館に三間分が保存処理を終えて展示されています。

四天王寺は、飛鳥時代創建時には塔と金堂のみ。講堂は、塔・金堂と同時期の掘り込み地業跡のみ検出されています。南門は、伽藍内で最終の奈良時代に完成(出土瓦から)。

( 参考 山田寺 ・ 山田寺跡 )

問46 この軒丸瓦は、どの寺院で最初に用いられたものでしょうか。

1: 飛鳥寺 2: 川原寺 3: 山田寺 4: 坂田寺

素弁十弁蓮華文軒丸瓦 花組

百済の扶余(ふよ)に酷似する瓦当(がとう)があります。

飛鳥寺における7C前半までの使用瓦の約60%を占めています。

豊浦寺・和田廃寺などで同笵瓦(どうはんがわら)が出土しています。

( 参考 古代瓦 素弁 ・ 語句解説 )

問47 この軒丸瓦は、どの寺院で最初に用いられたものでしょうか。

1: 飛鳥寺(素弁) 2: 川原寺(複弁)

3: 山田寺 4: 豊浦寺(素弁)

単弁蓮華紋軒丸瓦 または、単弁単子葉蓮華紋軒丸瓦。

山田寺式と呼ばれ、上野国(群馬)から安芸国(広島)まで分布が確認されています。

酷似品は、九州まで。(そのうちの塔原(とうのはる)廃寺は、蘇我日向(そがひむか)が建立したとの説もある。)

弁端の尖った吉備池廃寺式は、これより先行し、吉備池廃寺跡、木ノ本廃寺跡、海会寺跡(かいえじあと)で出土しています。吉備池廃寺式と組み合う軒平で、若草伽藍の型押し忍冬紋軒平瓦(にんとうもんのきひらがわら スタンプの向きは一定)の上に重弧紋(じゅうこもん)を施したものがある。

素弁蓮華文 (そべんれんげもん)

素弁とは、蓮華の花に似せた花弁の中に何もないものを言います。 素弁蓮華文の中には2種類あり、桜のような花弁を持つ蓮華文を「花組」、花弁の先端に珠文がある蓮華文を「星組」と呼びます。

この他にも多様な文様が見られ、蓮弁の数も6弁、7弁、9弁、10弁、11弁というように多種の形式があります。

単弁蓮華文 (たんべんれんげもん)

7世紀半ば頃になると、軒丸瓦の蓮弁の中に小さな蓮弁状のものが加わります。

これは子葉と呼ばれており、この文様を単弁蓮華文と呼びます。

複弁蓮華文 (ふくべんれんげもん)

花弁の中に、単弁が2つ並んだものを複弁と呼び、川原寺で最初に採用されたものです。

( 参考 古代瓦 単弁 )

問48 明日香村内で初めて発掘調査された磚積石室墳はどれでしょうか。

1: マルコ山古墳 (真弓) 2:堂ノ前塚古墳 (尾曽)

3: 塚本古墳 (稲渕) 4:カヅマヤマ古墳 (真弓)

カヅマヤマ古墳は丘陵の南側斜面を大規模に造成した後、版築によって墳丘が築かれています。墳丘は一辺約24mの方墳で2段築成であったとされています。 カヅマヤマ古墳は丘陵の南側斜面を大規模に造成した後、版築によって墳丘が築かれています。墳丘は一辺約24mの方墳で2段築成であったとされています。

埋葬施設は磚(せん)状に加工した結晶片岩(けっしょうへんがん)を小口積みにした磚積石室で、石室の壁面や接合面には大量の漆喰が使用されていました。 築造年代は七世紀後半頃とされます 。

また、墳丘と石室部分は南海地震の影響を受けて大規模な地滑りを引き起こしていたことも明らかとなり、地震研究のデーターとしても注目されました。

結晶片岩

堂ノ前塚古墳の石室は、吉野川流域で採れる結晶片岩を用いています。 またマルコ山古墳のバラス敷きにも見ることが出来る石材です。

この石材は板状に節理が通っており、加工しやすい緑色がかった岩です。 他にも、森カシ谷塚古墳の暗渠の一部として、植山古墳では墳丘周囲の排水施設などに使用されています。

問49 我国で最初に瓦を葺いた建物が飛鳥にはありました。次の内のどれでしょうか。

1: 飛鳥浄御原宮 2: 飛鳥寺 3: 豊浦寺 4: 山田寺

飛鳥寺は、崇峻天皇の元年(588年)に発願され、推古天皇の4年(596年)に一応の完成をみたとされています。 わが国最初の本格的な伽藍を整えた寺院です。 仏殿だけのお寺はそれ以前にもありました。 わが国最初のお寺という表現には、注意が必要かもしれません。 宮殿に瓦が葺かれるのは、藤原宮からになります。 飛鳥寺は、崇峻天皇の元年(588年)に発願され、推古天皇の4年(596年)に一応の完成をみたとされています。 わが国最初の本格的な伽藍を整えた寺院です。 仏殿だけのお寺はそれ以前にもありました。 わが国最初のお寺という表現には、注意が必要かもしれません。 宮殿に瓦が葺かれるのは、藤原宮からになります。

(奈良文化財研究所掲載許可取得済み)

( 飛鳥資料館ロビー模型 )

問50 全国でも6位に相当する規模を有し、欽明天皇の陵墓だとする説もある古墳は、次

の内どれでしょうか。

1: 高松塚古墳 2: 梅山古墳 (宮内庁指定 現欽明天皇陵)

3: 塚本古墳 (稲渕) 4: 見瀬丸山古墳

全長は318メートル、幅210メートル、後円部の径155メートル、高さ21メートルにおよぶ大規模な前方後円墳であり、古墳時代後期後半(6世紀後半)に築造されたものの中では最大の規模になります。 また、横穴式石室の全長は28.4メートルで、全国で最大の規模になります。

石室内部には、二つの刳抜式(くりぬきしき)家形石棺がL字型に置かれており、書紀の記述とも合致することから、欽明天皇と堅塩媛の陵墓であるとの説が有力視されています。 他には、蘇我稲目の墓であるとする説も有力です。

また、計画道路である古代の幹線道路「下つ道」の測量基点ではないかともされており、そのことからも、蘇我稲目や欽明天皇の陵墓と考えるのは妥当なのかもしれません。

近年、近隣の住民が入り、石室内部の写真が公開されたことがありました。現在も飛鳥資料館のサイトにその内部写真が掲載されています。

( 飛鳥資料館サイト内ページ )

江戸時代までは、天武持統陵と思われていたようです。

( 参考 見瀬丸山古墳 )

問51 軒丸瓦の文様がある面を「瓦当 がとう」と言いますが、飛鳥時代の瓦当文様の呼び

方で、実際に呼ばれていないのはどれでしょうか。

1: 花組 2: 星組 3: 雪組 4: 月組

|

|

|

元明日香村埋蔵文化財室長

故 納屋守幸氏 が命名。 |

| 花組 |

星組 |

雪組 |

|

桜のような花弁を持つ蓮華文を「花組」、

花弁の先端に珠文がある蓮華文を「星組」と呼びます。

花組(素弁十弁)は、飛鳥寺の他に「和田廃寺」「高麗寺」

星組(素弁九弁)は、飛鳥寺の他に「斑鳩寺」

雪組は、豊浦寺の他に、「和田廃寺」

共に、同笵と思われるもの。

飛鳥寺創建瓦は、花組(十弁・八弁)から星組(十一弁・九弁)へ。

花組は、その後豊浦寺・和田廃寺・高麗寺。(飛鳥寺との同笵品)

星組は、その後豊浦寺(飛鳥寺と同笵品あり)・若草伽藍。(百済に弁数偶数の祖形あり)

雪組は、高句麗系。高句麗に該当の紋様が存在しない。

弁間の珠点・軸などの意匠などによる命名。 九弁の雪組が斑鳩方面にのみ存在。

例外の星組?・・・均等に割り付けられた八弁の奥山久米寺式がある。

( 参考 古代瓦 素弁 )

問52 古墳石室に12支像が描かれていたのは、次の内どの古墳でしょうか。

1: キトラ古墳 (円墳 ・ 四神と十二支像・天文図など)

2: 高松塚古墳 (円墳 ・ 四神と男女群像・天文図など)

3: 束明神古墳 (八角墳 ・ 切石積横口式石槨)

4: 中尾山古墳 (八角墳 ・ 火葬墓)

12支を表した獣頭人身像が、四方向それぞれの壁に三体が描かれていました。 キトラ古墳には、この他に四神と天文図が描かれていました。 12支を表した獣頭人身像が、四方向それぞれの壁に三体が描かれていました。 キトラ古墳には、この他に四神と天文図が描かれていました。

( 明日香村埋蔵文化財展示室蔵

キトラ古墳石室模型 北側壁画 )

問53 通称パルメットと呼ばれる手彫りの文様が施された軒平瓦が出土している古代寺

院跡は、どれでしょうか。

1: 飛鳥寺跡 2: 吉備池廃寺跡 (桜井市吉備)

3: 坂田寺跡 4: 檜隈寺跡 (ひのくまでら)

・手彫り軒平瓦・・・・三葉パルメット ・手彫り軒平瓦・・・・三葉パルメット

・ 組合う軒丸瓦は、単弁蓮華紋瓦とされる。山田寺式に比べて、子葉が大きく花弁の輪郭表現がないなど、ぽってり感のある紋様。(山田寺とは、別系統か)

奈良文化財研究所・飛鳥資料館展示品

(掲載許可取得済み)

・その他の手彫り軒平瓦は、若草伽藍出土品(7世紀前半)

・共に推定7世紀中ごろ

パルメットとはナツメヤシのことだそうで、干したナツメヤシの実は砂漠を旅する際に欠かせぬ携行品とされていたそうです。

アラブの世界ではナツメヤシは「生命の樹」または「富の象徴」とみなされたようです。古代エジプトの人は「年暦の樹」と呼び常に緑の葉を絶やさないことを吉と考えたようです。 それがシルクロードによって東西に伝播して行ったのかも知れません。

( 参考 坂田寺跡 )

( 参考 両槻会第二回定例会 埋もれた古代を訪ねる ・ 坂田寺跡 )

なお、地域名としては「阪田」と書きますが、古代寺院は「坂田寺」と書くのが一般的です。

問54 飛鳥京跡には、4つの宮が重なって存在していたことが分かってきました。

飛鳥京跡には含まれない宮は次の内どれでしょうか。

1: 飛鳥板蓋宮 (皇極) 2: 小墾田宮 (推古)

3: 岡本宮 (舒明) 4: 飛鳥浄御原宮 (天武)

以前には、伝飛鳥板蓋宮(でん あすかいたぶきのみや)とされていた場所が、重層した宮殿遺跡であることが分かってきました。一番下層が舒明天皇の岡本宮、二層目が皇極天皇の飛鳥板蓋宮、最上層が斉明天皇の後岡本宮と天武天皇の飛鳥浄御原宮になります。 小墾田宮は、雷丘東方遺跡(いかずちおかとうほういせき)付近だと推定されます。

( 参考 両槻会第二回定例会 埋もれた古代を訪ねる ・ 飛鳥宮 )

( 参考 飛鳥の宮 推古天皇の宮 小墾田宮 )

問55 稲渕の棚田のほぼ中央に位置する塚本古墳は大規模な古墳ですが、

その形状はどのようなものでしょうか。次の内から選んでください。

1: 方墳 2: 円墳 3: 前方後円墳 4: 八角墳

稲渕の棚田の中を通る農免道路沿いの中間辺りあるカーブミラーのすぐ上方にあります。 一辺約40mの方墳で、対岸から地形を見るとおおよその規模が推定できます。 現在は封土もなく、玄室の東壁と奥壁が残っていて観察が出来ます。

玄室は、長さ4.4m、幅2.5mで、床に棺台と排水溝が設けられていたようです。 凝灰岩製家形石棺の蓋(長さ2.7m、幅1.5m)が残されていたそうです。 築造年代は、7世紀前半が推定されています。

築造時期や規模や立地を考えると、蘇我氏所縁の者かと思われます。

(参考 塚本古墳 )

|