問21 キトラ古墳壁画はいつ発見されたでしょうか。

1:昭和58年 2:昭和53年 3:昭和47年 4:昭和45年

キトラ古墳盗掘口(復元模型)

明日香村埋蔵文化財展示室

(掲載許可確認済) |

キトラ古墳は、明日香村大字阿部山にある小高い丘陵の南斜面に在ります。キトラの名称は、盗掘口から見えた亀と虎から採られたものとする説や、古墳南の小字名「北浦」の転訛だとする説もあります。

1983年11月7日、ファイバースコープ調査で、玄武が描かれているのが確認され、国内では高松塚古墳に次ぐ2つ目の極彩色壁画古墳として注目を浴びて行くことになりました。

2000年、国の特別史跡に指定されました。

|

問22 高松塚古墳は二段築成の円墳ですが、キトラ古墳はどのような形でしょうか。

1:二段築成の方墳 2:二段築成の円墳

3:上円下方墳 4:前方後円墳

キトラ古墳は、二段築成の円墳です。上段の大きさは、直径9.4m、下段面からの高さ2.4m、下段は直径13.8m、墳丘面からの高さ0.9mを測ります。

石室は凝灰岩の切石を組み合わせて作られており、内部は幅約1m、長さ約2.6m、高さ約1.3m。内壁・天井には漆喰が塗られ、壁画が描かれていました。

阿武山地区キトラ古墳説明板より |

(参考資料:キトラ古墳と高松塚古墳の比較表)

問23 高松塚古墳とキトラ古墳は、どちらの墳丘が大きいでしょうか。

1:キトラ古墳の方が大きい

2:高松塚古墳の方が大きい

3:同じ大きさである

4:どちらも墳丘が削られており、正確には分からないため比較できない

高松塚古墳・墳丘 |

キトラ古墳と同様に、高松塚古墳も二段築成の円墳です。上段の大きさは、直径18m、下段が直径23m、高さ約5mを測ります。

上の問題の説明をご覧いただければ、キトラ古墳との数値の差は明らかです。

ちなみに石室の大きさは、幅が約1m、長さが約2.6m、東西の高さが約1.1mとほぼ同規模です。

(参考資料:キトラ古墳と高松塚古墳の比較表)

問24 高松塚古墳には男女の人物像壁画が描かれていましたが、キトラ古墳には四神図・天文図のほかには何が描かれていたでしょうか。

1:女子群像のみ 2:男子群像のみ

3:獣頭人身の像 4:四神図・天文図のほかにはない

キトラ古墳の壁面には、東西南北それぞれに四神の青龍、白虎、朱雀、玄武が描かれていました。

キトラ古墳獣頭人身像 |

そしてその下部には、それぞれ3体の十二支の獣頭人身像が描かれていたようです。北壁の玄武の下には、「亥」、「子」、「丑」、東壁の青龍の下は、「寅」、「卯」、「辰」、南壁の朱雀の下は、「巳」、「午」、「未」、西壁の白虎の下は、「申」、「酉」、「戌」、の十二体が描かれていました。 |

獣頭人身像の内、「寅」は他のものと比べると残りが良く、袖をまくった官服を着て房飾り付きの矛を持っていることが判明しています。はっきり頭部まで見えるのは「寅」や、泥に転写した「午」など数点ではありますが、これらは衣装の特徴もよく分かる壁画となっています。また、「午」は、衣装が赤く描かれていたことから、キトラの十二支獣頭人身像は、方角によって衣服の色が違うと推測されるようです。

2008年には、飛鳥資料館で「子」「丑」「寅」が公開され、たくさんの見学者が訪れました。天井には本格的な天文図があり、太陽、月、星座、赤道などが描かれていました。中国や朝鮮などに残っている最古の天文図は11世紀や12世紀のものですから、現存する天文図のなかでは世界最古ではないかと注目されています。

(参考資料:キトラ古墳と高松塚古墳の比較表)

(参考:第10回定例会事務局員発表レポート 壁画ではないキトラのお話)

問25 キトラ古墳の壁画はどのように描かれていたでしょうか。

1:漆喰の上に、いきなり描いた

2:下書きをヘラ状のものでなぞって、描いた

3:鉛筆で下書きしてから、筆で描いた

4:壁面の隅で練習してから、描いた

キトラ古墳の壁画を描くのに用いたのは、念紙技法だと推測されています。古墳壁画にどのようにして描かれたかを、具体的にみてみることにします。

キトラ古墳は、高松塚古墳のように墳丘を壊して発掘調査が行われていませんので、推測の部分が多くなると思われますが、墓道と呼ばれる墳丘南側に取り付く通路状の施設が発掘調査されており、推測することが可能となっています。

高松塚古墳を例に採ると、墳丘の床面に床石4枚を並べ、その面までの版築がなされます。その後、壁石が組み立てられ、その上面まで版築がなされ、天井石はその面を滑らされるように置かれます。石室が完成すると、天井石の上にも版築が行われました。

キトラ古墳・墓道 |

墓道は、この時点で石室南端から南に通路状に墳丘を掘り込まれて造られます。そして、南の壁石を取り外し、石室内部に白い漆喰を塗ります。乾いた時点で画師が入り、墨などを塗った「念紙」に下絵を重ねて壁面に当て、カーボン紙を使った転写の要領で、ヘラで下絵をなぞります。その後、墨で輪郭線を引き、彩色を施します。南壁も同様に壁画が描かれます。 |

壁画が完成すると被葬者の木棺を搬入し、再び南壁で石室を封鎖します。最後に、墓道を版築で埋め戻し、さらに盛土を行い墳丘を整えたようです。

これらは、高松塚古墳石室解体に伴う発掘調査によって解明されました。キトラ古墳においても、ほぼ同様の手法で石室が構築されたものと思われます。

(参考資料:キトラ古墳と高松塚古墳の比較表)

(参考:第10回定例会事務局員発表レポート 壁画ではないキトラのお話)

問26 キトラ古墳の石室内から出土していないものはどれでしょうか。

1:大刀金具 2:ガラス玉 3:鏡 4:琥珀玉

石室内からは、被葬者のものとみられる人骨や木棺金具、副葬品の琥珀玉やガラス玉、他に大刀飾りが見つかっています。盗掘にあったのか、初めから無かったのかは分かりませんが、銅鏡は発見されませんでした。

2008年春のキトラ古墳壁画公開の折、副葬品の大刀が復元されました。長さ約90cm、幅4・4cm、重さ672g。太刀は、ヒノキ製の鞘に黒漆で仕上げられ、柄は鮫皮が巻かれていました。また、銀製の金具が取り付けられ、全体としては、シックな感じの大刀として復元されました。これまでの発掘調査では、鞘や大刀の破片、金具など計8点が出土しており、金具の種類から2本以上の大刀が副葬されていたと考えられています。

被葬者については、天武天皇の皇子や重臣や渡来系豪族など諸説紛々としています。

キトラ古墳と保護施設 |

(参考資料:キトラ古墳と高松塚古墳の比較表)

(参考資料:キトラ古墳出土品と被葬者について)

(参考:第10回定例会事務局員発表レポート 壁画ではないキトラのお話)

(参考:奈文研ニュースNO.30「キトラ古墳出土銀装大刀の復元品 」)

問27 高松塚古墳の石室内から発見された鏡は次のうちどれでしょうか。

1:海馬葡萄鏡 2:双鳥葡萄鏡

3:海獣葡萄鏡 4:鳥獣葡萄鏡

高松塚古墳の石室からは、正答の海獣葡萄鏡のほかに、金銅製透飾金具・金銅製円形飾金具・金銅製六花文座金具・銅製座金具・銅製角釘・漆塗木棺破片などの棺関連の遺物や、銀装唐様大刀金具類・ガラス製粟玉多数・ガラス製丸玉・琥珀製丸玉・土器類が出土しています。

高松塚古墳出土の海獣葡萄鏡は、直径16.8cmの物でした。文様などの比較検討から、700年前後の唐の製品で、697年に没して翌年埋葬された唐の高級官僚、独孤思貞(どっこしてい)の墓(西安市)の鏡と同じ鋳型で作られた物だとされてきました。

両槻会第三回定例会「講演-海獣葡萄鏡について-」でも取り上げましたので、ご存知の方も多いと思いますが、飛鳥資料館杉山先生の分析によって、同時期の中国製鏡と同じ成分比の合金で出来ていることが分かりました。その成分は、銅71%、スズ22~24%、鉛3~4%であり、成分比は、唐からの輸入品とみられる奈良・正倉院の鏡や中国出土とされる他の鏡と、ほぼ合致したそうです。唐製であることが、科学的に実証されたことになります。

飛鳥資料館展示 高松塚古墳出土 『海獣葡萄鏡』

写真提供元 : 奈良文化財研究所 (無断転載禁止)

奈良文化財研究所より写真をお借りし、特別に許可を受けた上で掲載しています。転載は固く禁止します。

こちらに大きな写真があります。→ 「講演-海獣葡萄鏡について-」 |

(参考資料:キトラ古墳と高松塚古墳の比較表)

(参考:第10回定例会事務局員発表レポート 富本銭とアンチモンと飛鳥池遺跡)

問28 飛鳥には、たくさんの終末期の古墳がありますが、そのうちで六角形古墳の可能性が指摘されているのはどれでしょうか。

1:キトラ古墳 2:高松塚古墳

3:マルコ山古墳 4:中尾山古墳

|

マルコ山古墳は、明日香村大字真弓に所在する終末期古墳です。これまでの発掘調査によって、版築で築かれた墳丘の中央部分には凝灰岩で造られた横口式石槨の存在が確認されています。内部には漆塗木棺片や金銅製の飾り金具、そして人骨(30歳代の男性)などが出土しています。 |

石槨内部は、漆喰が全面に塗られていましたが、壁画は描かれていませんでした。

2004年・2005年に行われた発掘調査では、墳丘形態がこれまで二段築成の円墳と考えられていましたが、墳丘裾部が直線で、コーナー部分も検出されたことから多角形墳であることが判明しました。過去の調査成果を踏まえると対角長約24mの六角形墳の可能性が高まったと言えます。

|

中尾山古墳は別名「中尾石墓」と呼ばれる終末期古墳です。

墳丘は対辺長約30mの三段築成の八角形墳であることが明らかになっています。埋葬施設は凝灰岩と花崗岩の切石で造られた横口式石槨です。底石は直方体を呈した花崗岩で、上面を水平に加工し、骨蔵器等を安置するための台座が設置されていたと考えられます。 |

被葬者については中尾山古墳の立地や年代、火葬墓であることなどから、文武天皇檜隈安古上陵の可能性が高いとされています。

問29 飛鳥はおよそ120年の京でしたが、昌泰元年(898年)10月下旬に宇多上皇一行が、平城京から下つ道を通り、古京飛鳥近辺を経由して、峠を越えた後、現光寺(現:世尊寺 吉野郡大淀町)を参拝し、吉野宮滝に到着したことが諸文献の記録から辿ることができます。一行は、どの峠を越えて、吉野へ至ったと推測できますか。

1:竜在峠 2:芋峠 3:壷坂峠 4:芦原峠

世尊寺遠望 |

下つ道と現光寺を最短で結ぶのは、壷坂峠となります。竜在峠、芋峠を越えてしまうと、現光寺に行くには、宮滝と逆方向に進まないといけなくなります。また、一行が宿泊したと推測される菅原道真の別荘が、『和州久米寺流記』の記事によって軽寺付近にあったと推測でき、壷坂峠を越えたと考えるのが、もっとも自然だと思われます。 |

|

(参考資料:飛鳥からの道 飛鳥への道 )

(参考:第1回定例会 吉野宮滝への道 講演会資料)

(参考:第12回定例会 飛鳥のみち 飛鳥への道資料・レポート)

問30 藤原道長も、治安3年(1023年)10月に石上寺(天理市)から山田寺を経由して飛鳥を訪ねていることが文献に記録されています。平城京からどのルートを通ったと考えられますか。

1:上つ道 2:中つ道 3:下つ道 4:太子道

地図を見れば一目瞭然ですね。石上寺から山田寺のルートであれば、上つ道になります。

(参考資料:飛鳥からの道 飛鳥への道 藤原氏系図2 )

(参考:第7回定例会「道長が見た飛鳥」レポート)

問31 道長が訪れた当時の山田寺の様子を描いた「扶桑略記」の文章として正しいものはどれでしょうか。

1:堂中以奇偉荘厳。言語不黙、心眼不及

2:堂中以奇偉荘厳。言語云黙、心眼不及

3:堂中以奇偉荘厳。言語是黙、心眼不及

4:堂中以奇偉荘厳。言語曰黙、心眼不及

山田寺伽藍復元図(案内板より) |

「云」は、訓読する場合は、「ココニ」と読み、語調を整える場合に用います。試みに訓読すれば、「堂中奇偉を以て荘厳す。言語云に黙し、心眼及ばず」となります。

(参考:第7回定例会「道長が見た飛鳥」レポート)

(参考:第12回定例会 飛鳥のみち 飛鳥への道資料・レポート)

問32 道長は山田寺から飛鳥寺(本元興寺)を訪ねています。その飛鳥寺で探したものの見つからなかったと「扶桑略記」に記されているものはどれでしょうか。

1:入鹿の首塚 2:鬼の頭髪

3:勝鬘経 4:道場法師の手形

|

『扶桑略記』には「鬼首」と書かれています。飛鳥寺と鬼の関係は、『日本霊異記』上巻に記される道場法師の説話が有名です。道場がまだ童子であった頃、飛鳥寺では、夜ごとに鐘堂の童子が鬼のために殺されていました。道場は計略をもって鬼をとらえて殺そうとします。しかし、鬼は髪をむしり取られて逃げます。『日本霊異記』には、「彼の鬼の頭髪は今に元興寺に收めて財とす」(原漢文)とあります。「元興寺」が本元興寺、つまり飛鳥寺です。ですから、『扶桑略記』に記される「鬼首」は、鬼の頭髪のことであると推測できます。 |

(参考資料:日本霊異記上巻 )

(参考:第10回定例会事務局員発表レポート 元興寺の鬼と弥勒石)

(参考:第7回定例会「道長が見た飛鳥」レポート)

問33 道長は最後に橘寺を訪ねていますが、橘寺で見ることができなかったと「扶桑略記」に記されているものは何でしょうか。

1:聖徳太子画像 2:釈迦八相図

3:曼陀羅花 4:聖徳太子遺愛の麈尾

橘寺・蓮華塚 |

『扶桑略記』には「天雨曼陀羅花<太子勝鬘経を講ぜし時雨(ふ)る所の瑞也>」(原漢文)とあります。聖徳太子が勝鬘経を講義したときに降った曼陀羅花が、橘寺には残っていたというのです。勝鬘経講義のときに曼陀羅花が降ったという話は、『日本書紀』や『上宮聖徳法王帝説』などの古い資料には出てきません。 |

平安時代成立で、その後もっともよく読まれた聖徳太子の伝記『聖徳太子伝暦』に「講竟へし夜、蓮花零(ふ)る。花長きこと二三尺なり。而して方三四丈の地に溢る」(原漢文)とあるのが、『扶桑略記』の記事にもっとも近いと考えられます。

(参考:第7回定例会「道長が見た飛鳥」レポート)

(参考:第9回定例会「木簡から見た飛鳥」 事前散策資料・レポート)

問34 発掘によって地中から出土する木簡を抜きに古代史は語れません。飛鳥では現在、約何点の木簡が出土しているでしょうか。

1:140点 2:1,400点 3:14,000点 4:140,000点

問35 ちなみに、日本全国では約何点の木簡が出土しているでしょうか。

1:350点 2:3,500点、 3:35,000点 4:350,000点

問34と問35の解説です。

木簡というのは、発掘調査で出土する墨書のある木片の総称です。従って、古代から現代まで、どの時代の物であるかは問いません。木に墨書したごく新しい表札であっても、発掘で出土すれば木簡です。

また、多くの木簡が「削り屑」の状態で出土するため、折れた状態の物で上手く繋ぐことが出来ない物は別々に数えることになります。その為に点数が多くなるのですが、現在のところ全国では、約35万点の木簡が出土しており、平城京跡からは約11万点、飛鳥からは約1万4千点の木簡が出土しています。

(参考:第10回定例会事務局員発表レポート 木簡の話)

(参考:木簡ひろば)

(参考: 第9回定例会「木簡から見た飛鳥」 事前散策資料・レポート)

問36 飛鳥で最もたくさんの木簡が出土している遺跡はどこでしょうか。

1:飛鳥京跡 2:飛鳥池遺跡 3:石神遺跡 4:酒船石遺跡

飛鳥京跡からは1985年度の1,082点を最高に合計1,495点が出土しています。

飛鳥池遺跡からは1997年度に7,658点を出土し、合計で8,235点が出土しています。

石神遺跡からは2002年度の2,262点を最高に、合計では2,978点が出土しています。

酒船石遺跡は2002年度に飛鳥宮東辺の基幹排水路から415点が出土しています。

(参考:第10回定例会事務局員発表レポート 木簡の話)

(参考:木簡ひろば)

(参考: 第9回定例会「木簡から見た飛鳥」 事前散策資料・レポート)

問37 木簡にはしばしば年号が書いてあります。現在、最も古い年号は、西暦でいうと何年にあたるでしょうか。

1:538年 2:592年 3:648年 4:694年

現在見つかっているもので最も古いのは、難波宮跡から出土した「戊申年」と書かれた木簡で、これは西暦648年(大化4年)にあたります。

また、年紀の書かれていない木簡の場合は、出土遺構の状況からいつ頃のものかを推定します。現在のところ、上之宮遺跡、山田寺下層などで7世紀前半頃と推定される木簡が出土していて、これらが最も古い時代の木簡とされています。

(参考:第10回定例会事務局員発表レポート 木簡の話)

(参考:木簡ひろば)

(参考: 第9回定例会「木簡から見た飛鳥」 事前散策資料・レポート)

問38 石神遺跡から日本最古の暦の実例となる木簡が出土しました。どの暦でしょうか。

1:元嘉暦 2:儀鳳暦 3:宣明暦 4:貞享暦

元嘉暦は中国南朝の天文学者、何承天(370~443)が作成した暦で、宗(南朝)の元嘉22年(445)に初めて施行されました。その後、百済においても採用され、日本には6世紀中頃に、百済経由で伝わったものと思われます。これが、「日本最古の暦」です。その後、持統4年(690)以降は、この元嘉暦と儀鳳暦が併用されるようになります。

宣明暦は唐の除昴が編纂したもので、長慶2年(822)から景福元年(892)まで使用されました。日本へは天安3年(859)に渤海使によって持ち込まれ、貞亨元年(1685)に貞亨暦に改暦されるまで823年間使用された暦です。

(参考:第10回定例会事務局員発表レポート 木簡の話)

(参考:木簡ひろば)

(参考: 第9回定例会「木簡から見た飛鳥」 事前散策資料・レポート)

問39 石神遺跡の暦木簡は西暦689年3・4月のものですが、このとき亡くなったのはどなたでしょうか。

1:天武天皇 2:草壁皇子 3:持統天皇 4:首皇子

石神遺跡の暦(元嘉暦)木簡は「具注暦木簡」というもので、記載内容は上下二段に別れ、上部に干支と十二直というものが書かれ、下部に節気または月の満ち欠けと暦注が書かれています。この干支の組み合わせで具体的な日時が特定出来るのですが、それによると表面に持統3年(689)3月8日から14日、裏面に持統3年(689)4月13日から19日の暦が書かれています。

持統3年には天武天皇(686年没)は既に亡くなっています。持統天皇はもちろんこの年には存命です。草壁皇子が亡くなったのは持統3年4月13日。この暦には「九坎」:万事に凶の日という暦注があります。首皇子は後の聖武天皇(701~756)なので、まだ生まれていません。

(参考:第10回定例会事務局員発表レポート 木簡の話)

(参考:元嘉暦と草壁皇子)

(参考:木簡ひろば)

(参考: 第9回定例会「木簡から見た飛鳥」 事前散策資料・レポート)

問40 飛鳥池遺跡から天武天皇の皇子・皇女の名前を記した木簡が出土しました。このうち木簡には書かれていなかった皇子もしくは皇女はどなたでしょうか。

1:草壁皇子 2:大来皇女 3:穂積皇子 4:舎人皇子

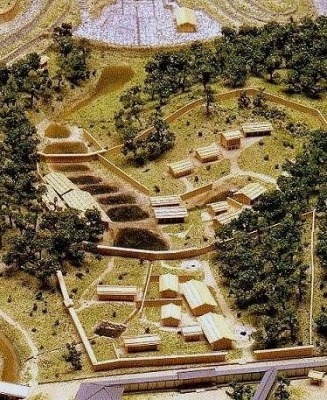

飛鳥池遺跡は北地区と南地区に別れていて、南地区には工房がありました。この工房遺跡から出土した木簡には、注文主の名前や注文数を書いたものがあります。実際にある木簡の記載は「大伯皇子宮」「穂積皇子」「舎人皇子」です。

飛鳥池遺跡復元模型

飛鳥資料館ロビー模型より

奈良文化財研究所の撮影および掲載許可取得済み。 |

「大伯皇子」は「大伯皇女=大来皇女」のことです。当時は書き方に皇子・皇女の区別はなく、読み方はすべて「みこ」でした。また名前の文字に決まった文字を使ってはいなかったようで、自書の場合でもいろいろな書き方をしています。問42に出てくる飛鳥京跡出土の木簡には「太来」という文字が使われています。

「大伯皇子宮」と書かれた木簡が出土したことは、この木簡の年代から、天武天皇が亡くなったことにより斎王を解任された「大伯皇女」が伊勢から戻って、飛鳥のどこかに宮を持っていたと推測されます。

(参考:第10回定例会事務局員発表レポート 木簡の話)

(参考:第10回定例会事務局員発表レポート 元嘉暦と草壁皇子)

(参考:木簡ひろば)

(参考: 第9回定例会「木簡から見た飛鳥」 事前散策資料・レポート)

|